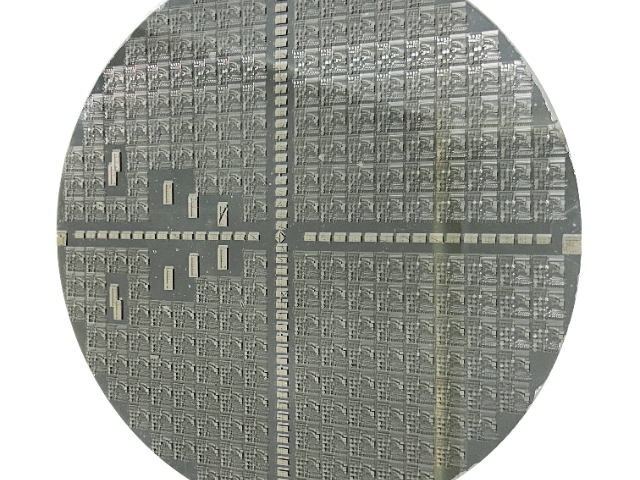

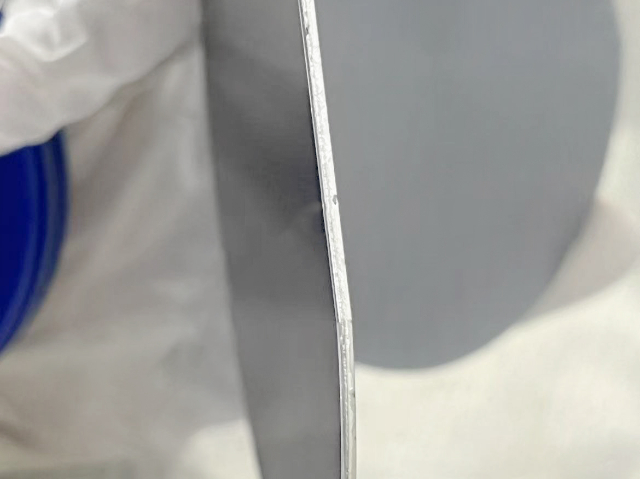

广东省科学院半导体研究所依托其材料外延与微纳加工平台,在晶圆键合技术研究中持续探索。针对第三代氮化物半导体材料的特性,科研团队着重分析不同键合温度对 2-6 英寸晶圆界面结合强度的影响。通过调节压力参数与表面预处理方式,观察键合界面的微观结构变化,目前已在中试规模下实现较为稳定的键合效果。研究所利用设备总值逾亿元的科研平台,结合材料分析仪器,对键合后的晶圆进行界面应力测试,为优化工艺提供数据支持。在省级重点项目支持下,团队正尝试将该技术与外延生长工艺结合,探索提升半导体器件性能的新路径,相关研究成果已为后续应用奠定基础。晶圆键合助力空间太阳能电站实现轻量化高功率阵列。贵州阳极晶圆键合实验室

全固态电池晶圆键合解除安全魔咒。硫化物电解质-电极薄膜键合构建三维离子高速公路,界面阻抗降至3Ω·cm²。固态扩散反应抑制锂枝晶生长,通过150℃热失控测试。特斯拉4680电池样品验证,循环寿命超5000次保持率90%,充电速度提升至15分钟300公里。一体化封装实现电池包体积能量密度900Wh/L,消除传统液态电池泄露风险。晶圆键合催生AR眼镜光学引擎。树脂-玻璃纳米光学键合实现消色差超透镜阵列,视场角扩大至120°。梯度折射率结构校正色散,MTF@60lp/mm>0.8。微软HoloLens3采用该技术,镜片厚度减至1mm,光效提升50%。智能调焦单元支持0.01D精度视力补偿,近视用户裸眼体验增强现实。真空纳米压印工艺支持百万级量产。湖南共晶晶圆键合实验室晶圆键合革新高效海水淡化膜的纳米选择性通道构建工艺。

围绕晶圆键合技术的中试转化,研究所建立了从实验室工艺到中试生产的过渡流程,确保技术参数在放大过程中的稳定性。在 2 英寸晶圆键合技术成熟的基础上,团队逐步探索 6 英寸晶圆的中试工艺,通过改进设备的承载能力与温度控制精度,适应更大尺寸晶圆的键合需求。中试过程中,重点监测键合良率的变化,分析尺寸放大对工艺稳定性的影响因素,针对性地调整参数设置。目前,6 英寸晶圆键合的中试良率已达到较高水平,为后续的产业化应用提供了可行的技术方案,体现了研究所将科研成果转化为实际生产力的能力。

研究所将晶圆键合技术与深紫外发光二极管(UV-LED)的研发相结合,探索提升器件性能的新途径。深紫外 LED 在消毒、医疗等领域有重要应用,但其芯片散热问题一直影响着器件的稳定性和寿命。科研团队尝试通过晶圆键合技术,将 UV-LED 芯片与高导热衬底结合,改善散热路径。利用器件测试平台,对比键合前后器件的温度分布和光输出功率变化,发现优化后的键合工艺能使器件工作温度有所降低,光衰速率得到一定控制。同时,团队研究不同键合层厚度对紫外光透过率的影响,在保证散热效果的同时减少对光输出的影响。这些研究为深紫外 LED 器件的性能提升提供了切实可行的技术方案,也拓展了晶圆键合技术在特殊光电子器件中的应用。晶圆键合为柔性电子器件提供刚柔结构转印技术路径。

晶圆键合赋能红外成像主要组件升级。锗硅异质界面光学匹配层实现3-14μm宽波段增透,透过率突破理论极限达99%。真空密封腔体抑制热噪声,噪声等效温差压至30mK。在边境安防系统应用中,夜间识别距离提升至5公里,误报率下降85%。自对准结构适应-55℃~125℃极端温差,保障西北高原无人巡逻装备全年运行。创新吸杂层设计延长探测器寿命至10年。量子计算芯片键合突破低温互连瓶颈。超导铝-硅量子阱低温冷焊实现零电阻互联,量子态退相干时间延长至200μs。离子束抛光界面使量子比特频率漂移小于0.01%。谷歌72比特处理器实测显示,双量子门保真度99.92%,量子体积提升100倍。氦气循环冷却系统与键合结构协同,功耗降低至传统方案的1/100。模块化设计支持千级比特扩展。晶圆键合为MEMS声学器件提供高稳定性真空腔体密封解决方案。江苏晶圆键合工艺

晶圆键合实现嗅觉-神经信号转换系统的仿生多模态集成。贵州阳极晶圆键合实验室

晶圆键合通过分子力、电场或中间层实现晶圆长久连接。硅-硅直接键合需表面粗糙度<0.5nm及超洁净环境,键合能达2000mJ/m²;阳极键合利用200-400V电压使玻璃中钠离子迁移形成Si-O-Si共价键;共晶键合采用金锡合金(熔点280℃)实现气密密封。该技术满足3D集成、MEMS封装对界面热阻(<0.05K·cm²/W)和密封性(氦漏率<5×10⁻¹⁴mbar·l/s)的严苛需求。CMOS图像传感器制造中,晶圆键合实现背照式结构。通过硅-玻璃混合键合(对准精度<1μm)将光电二极管层转移到读out电路上方,透光率提升至95%。键合界面引入SiO₂/Si₃N₄复合介质层,暗电流降至0.05nA/cm²,量子效率达85%(波长550nm),明显提升弱光成像能力。

贵州阳极晶圆键合实验室