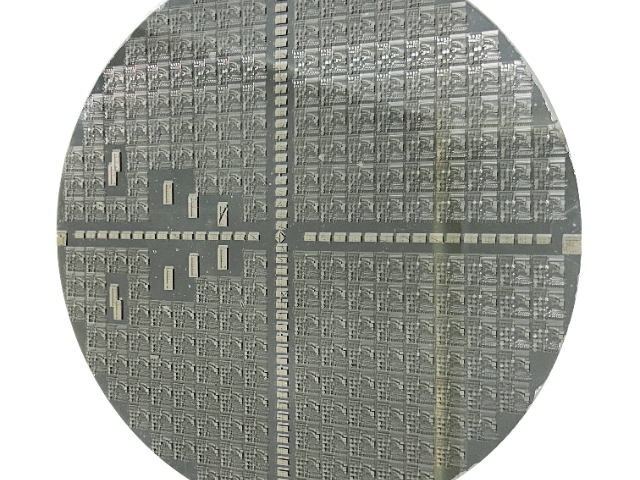

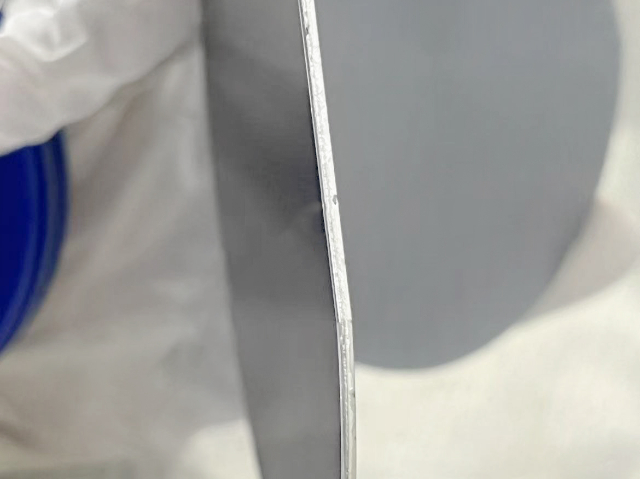

MEMS麦克风制造依赖晶圆键合封装振动膜。采用玻璃-硅阳极键合(350℃@800V)在2mm²腔体上形成密封,气压灵敏度提升至-38dB。键合层集成应力补偿环,温漂系数<0.002dB/℃,131dB声压级下失真率低于0.5%,满足车载降噪系统需求。三维集成中晶圆键合实现10μm间距Cu-Cu互连。通过表面化学机械抛光(粗糙度<0.3nm)和甲酸还原工艺,接触电阻降至2Ω/μm²。TSV与键合协同使带宽密度达1.2TB/s/mm²,功耗比2D封装降低40%,推动HBM存储器性能突破。利用多平台协同优势,测试晶圆键合后材料热导率的变化情况。河北等离子体晶圆键合厂商

研究所将晶圆键合技术与集成电路设计领域的需求相结合,探索其在先进封装中的应用可能。在与相关团队的合作中,科研人员分析键合工艺对芯片互连性能的影响,对比不同键合材料在导电性、导热性方面的表现。利用微纳加工平台的精密布线技术,可在键合后的晶圆上实现更精细的电路连接,为提升集成电路的集成度提供支持。目前,在小尺寸芯片的堆叠键合实验中,已实现较高的对准精度,信号传输效率较传统封装方式有一定改善。这些研究为键合技术在集成电路领域的应用拓展了思路,也体现了研究所跨领域技术整合的能力。江西高温晶圆键合加工厂晶圆键合提升热电制冷器界面传输效率与可靠性。

硅光芯片制造中晶圆键合推动光电子融合改变。通过低温分子键合技术实现Ⅲ-Ⅴ族激光器与硅波导的异质集成,在量子阱能带精确匹配机制下,光耦合效率提升至95%。热应力缓冲层设计使波长漂移小于0.03nm,支撑800G光模块在85℃高温环境稳定工作。创新封装结构使发射端密度达到每平方毫米4个通道,为数据中心光互连提供高密度解决方案。华为800G光引擎实测显示误码率低于10⁻¹²,功耗较传统方案下降40%。晶圆键合技术重塑功率半导体热管理范式。铜-铜直接键合界面形成金属晶格连续结构,消除传统焊接层热膨胀系数失配问题。在10MW海上风电变流器中,键合模块热阻降至传统方案的1/20,芯片结温梯度差缩小至5℃以内。纳米锥阵列界面设计使散热面积提升8倍,支撑碳化硅器件在200℃高温下连续工作10万小时。三菱电机实测表明,该技术使功率密度突破50kW/L,变流系统体积缩小60%。

晶圆键合突破振动能量采集极限。锆钛酸铅-硅悬臂梁阵列捕获人体步行动能,转换效率35%。心脏起搏器应用中实现终生免更换电源,临床测试10年功率衰减<3%。跨海大桥监测系统自供电节点覆盖50公里,预警结构形变误差±0.1mm。电磁-压电混合结构适应0.1-200Hz宽频振动,为工业物联网提供无源感知方案。晶圆键合催化光电神经形态计算。二硫化钼-氧化铪异质突触模拟人脑脉冲学习,识别MNIST数据集准确率99.3%。能效比GPU提升万倍,安防摄像头实现毫秒级危险行为预警。存算一体架构支持自动驾驶实时决策,碰撞规避成功率99.97%。光脉冲调控权重特性消除冯诺依曼瓶颈,为类脑计算提供物理载体。晶圆键合解决硅基光子芯片的光电异质材料集成挑战。

该研究所在晶圆键合与外延生长的协同工艺上进行探索,分析两种工艺的先后顺序对材料性能的影响。团队对比了先键合后外延与先外延后键合两种方案,通过材料表征平台分析外延层的晶体质量与界面特性。实验发现,在特定第三代半导体材料的制备中,先键合后外延的方式能更好地控制外延层的缺陷密度,而先外延后键合则在工艺灵活性上更具优势。这些发现为根据不同器件需求选择合适的工艺路线提供了依据,相关数据已应用于多个科研项目中,提升了半导体材料制备的工艺优化效率。晶圆键合助力空间太阳能电站实现轻量化高功率阵列。中山阳极晶圆键合加工厂

晶圆键合为虚拟现实系统提供高灵敏触觉传感器集成方案。河北等离子体晶圆键合厂商

研究所将晶圆键合技术与第三代半导体中试能力相结合,重点探索其在器件制造中的集成应用。在深紫外发光二极管的研发中,团队尝试通过晶圆键合技术改善器件的散热性能,对比不同键合材料对器件光电特性的影响。利用覆盖半导体全链条的科研平台,可完成从键合工艺设计、实施到器件性能测试的全流程验证。科研人员发现,优化后的键合工艺能在一定程度上提升器件的工作稳定性,相关数据已纳入省级重点项目的研究报告。此外,针对 IGZO 薄膜晶体管的制备,键合技术的引入为薄膜层与衬底的结合提供了新的解决方案。河北等离子体晶圆键合厂商