晶圆键合重塑智慧农业感知网络。可降解聚乳酸-纤维素电路通过仿生叶脉结构键合,环境湿度感知精度±0.3%RH。太阳能虫害预警系统识别棉铃虫振翅频率,预测准确率97%。万亩稻田实测减少农药使用45%,增产22%。自修复封装层抵抗酸雨侵蚀,在东南亚季风气候区稳定运行五年。无线充电模块实现农机自动能量补给,推动无人农场落地。晶圆键合突破神经界面长期记录壁垒。聚多巴胺修饰电极表面促进神经突触融合,脑电信号信噪比较传统提升15dB。癫痫预测系统在8周连续监测中误报率<0.001次/天。临床实验显示帕金森患者运动迟缓症状改善83%,意念控制机械臂响应延迟<100ms。生物活性涂层抑制胶质细胞增生,为渐冻症群体重建交流通道。晶圆键合实现嗅觉-神经信号转换系统的仿生多模态集成。河北精密晶圆键合外协

围绕晶圆键合技术的标准化建设,该研究所联合行业内行家开展相关研究。作为中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会倚靠单位,其团队参与了多项行业标准的研讨,针对晶圆键合的术语定义、测试方法等提出建议。在自身研究实践中,团队总结了不同材料组合、不同尺寸晶圆的键合工艺参数范围,形成了一套内部技术规范,为科研人员提供参考。同时,通过与其他科研机构的合作交流,分享键合过程中的质量控制经验,推动行业内工艺水平的协同提升。这些工作有助于规范晶圆键合技术的应用,促进其在半导体产业中的有序发展。上海高温晶圆键合工艺晶圆键合为量子离子阱系统提供高精度电极阵列。

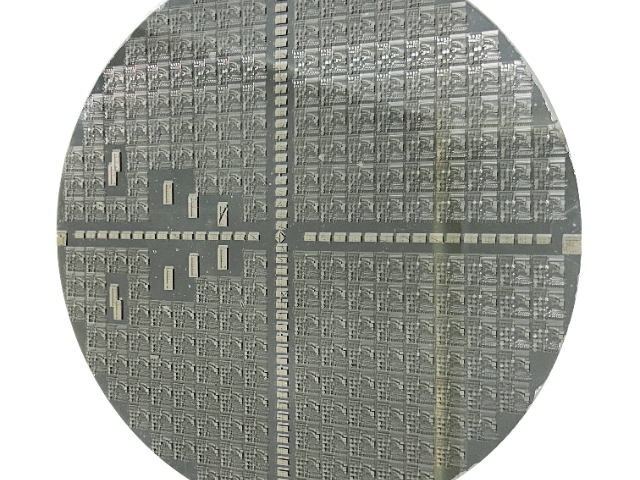

针对晶圆键合过程中的气泡缺陷问题,科研团队开展了系统研究,分析气泡产生的原因与分布规律。通过高速摄像技术观察键合过程中气泡的形成与演变,发现气泡的产生与表面粗糙度、压力分布、气体残留等因素相关。基于这些发现,团队优化了键合前的表面处理工艺与键合过程中的压力施加方式,在实验中有效减少了气泡的数量与尺寸。在 6 英寸晶圆的键合中,气泡率较之前降低了一定比例,明显提升了键合质量的稳定性。这项研究解决了晶圆键合中的一个常见工艺难题,为提升技术成熟度做出了贡献。

在晶圆键合技术的多材料体系研究中,团队拓展了研究范围,涵盖了从传统硅材料到第三代半导体材料的多种组合。针对每种材料组合,科研人员都制定了相应的键合工艺参数范围,并通过实验验证其可行性。在氧化物与氮化物的键合研究中,发现适当的表面氧化处理能有效提升界面的结合强度;而在金属与半导体的键合中,则需重点控制金属层的扩散行为。这些研究成果形成了一套较为多维的多材料键合技术数据库,为不同领域的半导体器件研发提供了技术支持,体现了研究所对技术多样性的追求。晶圆键合推动高效水处理微等离子体发生器的电极结构创新。

科研团队在晶圆键合的对准技术上进行改进,针对大尺寸晶圆键合中对准精度不足的问题,开发了一套基于图像识别的对准系统。该系统能实时捕捉晶圆边缘的标记点,通过算法调整晶圆的相对位置,使对准误差控制在较小范围内。在 6 英寸晶圆的键合实验中,该系统的对准精度较传统方法有明显提升,键合后的界面错位现象明显减少。这项技术改进不仅提升了晶圆键合的工艺水平,也为其他需要高精度对准的半导体工艺提供了参考,体现了研究所的技术创新能力。

晶圆键合解决核能微型化应用的安全防护难题。甘肃等离子体晶圆键合价钱

晶圆键合助力拓扑量子材料异质结构建与性能优化。河北精密晶圆键合外协

科研团队探索晶圆键合技术在柔性半导体器件制备中的应用,针对柔性衬底与半导体晶圆的键合需求,开发了适应性的工艺方案。考虑到柔性材料的力学特性,团队采用较低的键合压力与温度,减少衬底的变形与损伤,同时通过优化表面处理工艺,确保键合界面的足够强度。在实验中,键合后的柔性器件展现出一定的弯曲耐受性,电学性能在多次弯曲后仍能保持相对稳定。这项研究拓展了晶圆键合技术的应用场景,为柔性电子领域的发展提供了新的技术支持,也体现了研究所对新兴技术方向的积极探索。河北精密晶圆键合外协