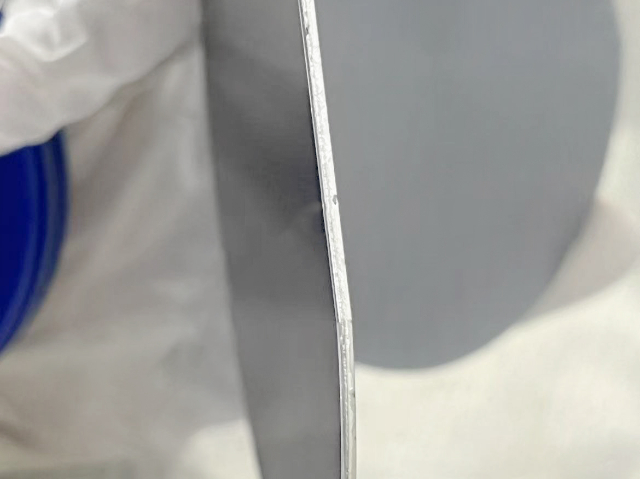

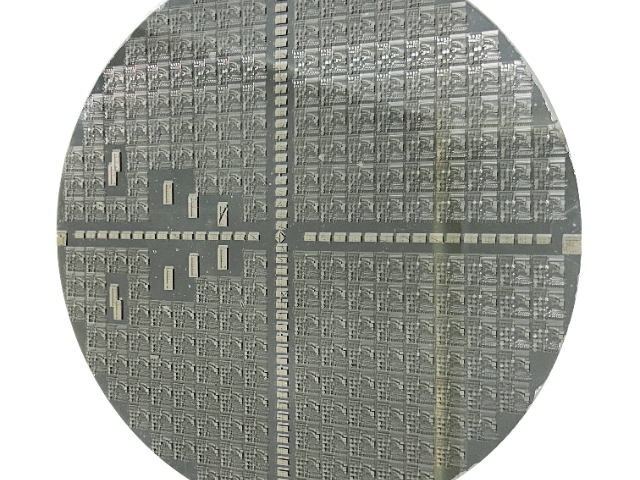

在异质材料晶圆键合的研究中,该研究所关注宽禁带半导体与其他材料的界面特性。针对氮化镓与硅材料的键合,团队通过设计过渡层结构,缓解两种材料热膨胀系数差异带来的界面应力。利用材料外延平台的表征设备,可观察过渡层在键合过程中的微观变化,分析其对界面结合强度的影响。科研人员发现,合理的过渡层设计能在一定程度上提升键合的稳定性,减少后期器件使用过程中的界面失效风险。目前,相关研究已应用于部分中试器件的制备,为异质集成器件的开发提供了技术支持,也为拓宽晶圆键合的材料适用范围积累了经验。科研团队尝试将晶圆键合技术融入半导体器件封装的中试流程体系。浙江高温晶圆键合加工工厂

硅光芯片制造中晶圆键合推动光电子融合改变。通过低温分子键合技术实现Ⅲ-Ⅴ族激光器与硅波导的异质集成,在量子阱能带精确匹配机制下,光耦合效率提升至95%。热应力缓冲层设计使波长漂移小于0.03nm,支撑800G光模块在85℃高温环境稳定工作。创新封装结构使发射端密度达到每平方毫米4个通道,为数据中心光互连提供高密度解决方案。华为800G光引擎实测显示误码率低于10⁻¹²,功耗较传统方案下降40%。晶圆键合技术重塑功率半导体热管理范式。铜-铜直接键合界面形成金属晶格连续结构,消除传统焊接层热膨胀系数失配问题。在10MW海上风电变流器中,键合模块热阻降至传统方案的1/20,芯片结温梯度差缩小至5℃以内。纳米锥阵列界面设计使散热面积提升8倍,支撑碳化硅器件在200℃高温下连续工作10万小时。三菱电机实测表明,该技术使功率密度突破50kW/L,变流系统体积缩小60%。 中山金属晶圆键合代工晶圆键合提升微型燃料电池的界面质子传导效率。

热电制冷晶圆键合实现控温精度突破。铋碲-铜界面冶金结合使接触电阻趋近理论极限,温度调节速度提升至100℃/s。激光雷达温控单元在-40℃~125℃保持±0.01℃稳定性,测距精度达毫米级。新能源汽车实测显示,电池组温差控制<1℃,续航里程提升15%。模块化拼装支持100W/cm²热流密度管理。自补偿结构延长使用寿命至10年。脑机接口晶圆键合实现植入。聚四氟乙烯-铂金生物相容键合形成微电极阵列,阻抗稳定性十年变化<5%。神经生长因子缓释层促进组织整合,信号衰减率较传统电极降低80%。渐冻症患者临床实验显示,意念打字速度达每分钟40字符,准确率98%。核壳结构封装抵御脑脊液侵蚀,为帕金森病提供载体。

在晶圆键合技术的多材料体系研究中,团队拓展了研究范围,涵盖了从传统硅材料到第三代半导体材料的多种组合。针对每种材料组合,科研人员都制定了相应的键合工艺参数范围,并通过实验验证其可行性。在氧化物与氮化物的键合研究中,发现适当的表面氧化处理能有效提升界面的结合强度;而在金属与半导体的键合中,则需重点控制金属层的扩散行为。这些研究成果形成了一套较为多维的多材料键合技术数据库,为不同领域的半导体器件研发提供了技术支持,体现了研究所对技术多样性的追求。晶圆键合助力空间太阳能电站实现轻量化高功率阵列。

该研究所将晶圆键合技术与微机电系统(MEMS)的制备相结合,探索其在微型传感器与执行器中的应用。在 MEMS 器件的多层结构制备中,键合技术可实现不同功能层的精确组装,提高器件的集成度与性能稳定性。科研团队利用微纳加工平台的优势,在键合后的晶圆上进行精细的结构加工,制作出具有复杂三维结构的 MEMS 器件原型。测试数据显示,采用键合技术制备的器件在灵敏度与响应速度上较传统方法有一定提升。这些研究为 MEMS 技术的发展提供了新的工艺选择,也拓宽了晶圆键合技术的应用领域。围绕第三代半导体器件需求,研究晶圆键合精度对器件性能的影响。浙江晶圆键合代工

晶圆键合解决硅基光子芯片的光电异质材料集成挑战。浙江高温晶圆键合加工工厂

全固态电池晶圆键合解除安全魔咒。硫化物电解质-电极薄膜键合构建三维离子高速公路,界面阻抗降至3Ω·cm²。固态扩散反应抑制锂枝晶生长,通过150℃热失控测试。特斯拉4680电池样品验证,循环寿命超5000次保持率90%,充电速度提升至15分钟300公里。一体化封装实现电池包体积能量密度900Wh/L,消除传统液态电池泄露风险。晶圆键合催生AR眼镜光学引擎。树脂-玻璃纳米光学键合实现消色差超透镜阵列,视场角扩大至120°。梯度折射率结构校正色散,MTF@60lp/mm>0.8。微软HoloLens3采用该技术,镜片厚度减至1mm,光效提升50%。智能调焦单元支持0.01D精度视力补偿,近视用户裸眼体验增强现实。真空纳米压印工艺支持百万级量产。浙江高温晶圆键合加工工厂