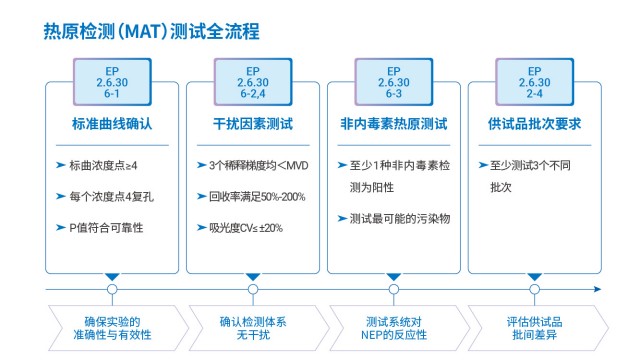

中国药典与欧洲药典对 MAT 热原检测的细胞类型及复孔数有明确要求,且存在细节差异。细胞类型上,两者均认可人全血、PBMC(外周血单个核细胞,至少 4 个供体,欧洲药典建议 8 个供体),中国药典明确将单核细胞系纳入,欧洲药典则要求单核细胞系需做支原体污染检测、细胞鉴别等;检测方法均为 “热原刺激细胞 + ELISA 检测 IL-6/IL-1β/TNF-α”。复孔数方面,两者均规定平行孔≥4、浓度点≥4,中国药典额外要求标曲 r≥0.90,主要目的是通过多重复孔抵消 PBMC 的不稳定性,确保热原检测结果准确可靠。

热作为一种能引起人体温异常升高的物质,一旦存在于药品、医疗器械等产品中,将给患者带来严重的健康风险。疫苗热原检测合规申报

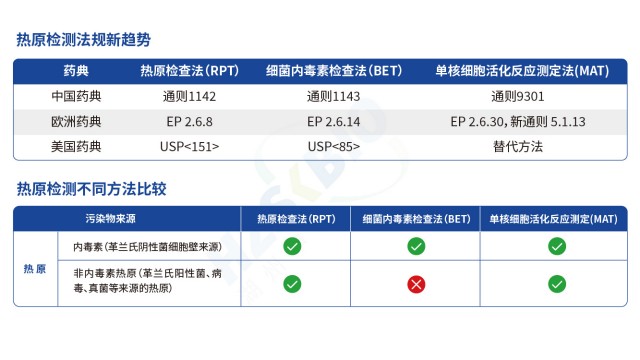

MAT法(单核细胞活化反应测定)热原检测基于人体免疫反应机制设计,原理是:内毒素(革兰氏阴性菌来源)与非内毒素热原(革兰氏阳性菌、霉菌、病毒等来源)进入人体后,会活化单核细胞或单核细胞系,使其释放 IL-6、IL-1、IL-1β、TNF-α 等促炎细胞因子。检测时将供试品与单核细胞 / 单核细胞系共孵育,再通过 ELISA 定量检测释放的 IL-6 含量,结合内毒素标准品绘制的标曲,即可判断供试品中热原含量是否符合规定,实现内毒素与非内毒素热原的全覆盖检测。

黑龙江热原检测欧盟出口方案热原有广谱来源特征,革兰阴性菌(内毒素/LPS)致热能力强,革兰阳性菌、真菌、病毒均可产生。

MAT法热原检测中,样品与细胞共培养时长需严格控制,以保障炎症因子分泌量稳定。说明书要求共培养 24 小时,虽未明确允差,但实验验证显示,±30 分钟的允差对结果无明显影响 —— 细胞因子(如 IL-6)分泌具有时间依赖性,24 小时左右达到分泌平台期,半小时差异不会导致分泌量大幅波动。若实验室对结果稳定性要求极高(如 QC 放行检测),建议严格按 24 小时操作,避免因时长差异引入误差;若为预实验(如样品稀释倍数摸索),±30 分钟允差可接受,但需在记录中注明实际培养时长。需注意的是,共培养时长不可超过 26 小时或短于 22 小时:过长会导致细胞活性下降(炎症因子分泌减少),过短则未达分泌平台期(检测信号偏低),均可能导致热原浓度低估。此外,培养环境需保持稳定(37℃、5% CO₂),温度波动会影响细胞代谢,间接导致共培养时长的实际效果偏离,因此需定期校准培养箱温度,确保环境条件一致。

含消除炎症成分的样品可能抑制 IL-6 产生,需通过科学评估排除干扰,确保 MAT 法热原检测结果准确。根据药典要求,若样品能抑制单核细胞促炎症因子释放,需通过以下步骤验证适用性:首先,选择样品 A、2A、4A 倍稀释(均不超过上限有效稀释倍数 MVD),避免高浓度消除炎症成分过度抑制;其次,进行供试品加标回收率实验,若回收率在 50%-200% 的合格范围,说明消除炎症成分未影响热原检测;再对比 “供试品配制的标曲” 与 “稀释液配制的标曲”,若两者 IL-6 检测值相差在 ±20% 以内,表明样品基质对检测无系统性干扰。例如,某消除炎症单抗样品经 2 倍稀释后,加标回收率达 120%,两种标曲 IL-6 值相差 15%,判定可适用 MAT 法。若出现回收率偏低(<50%),可尝试增加稀释倍数(如 8A 倍)或采用热灭活(若样品耐热)去除消除炎症活性;若仍无法排除干扰,需结合家兔法进行对比验证,避免因消除炎症成分导致假阴性。

基于人体免疫机制的 MAT 热原检测,为热原检测提供了新的可靠途径。

MAT 试剂盒配套的即用型细胞存在明确的传代限制,且商业化传代需获得授权,关键是保障细胞质量与检测可靠性。首先,即用型细胞经特殊工艺优化,已处于较好的活性与热原响应状态,不适合传代,传代后细胞会出现 TLR 受体表达下降、炎症因子分泌减少等问题,导致热原检测灵敏度降低,如 HL-60 细胞传代超过 5 代后,IL-6 分泌量下降 30%,无法满足检测要求。其次,若用户需将即用型细胞用于商业化生产(如大规模检测),需获得湖州申科授权,包括用户资质审核、技术培训、传代方案验证,确保用户具备细胞培养与质量控制能力,避免未经授权传代导致细胞特性改变,影响检测结果一致性。此外,参考文献数据,即使是可传代的单核细胞系,使用代次也不超过 20 代,超过后代次细胞稳定性差,因此即用型细胞设计为 “一次性使用”,从源头避免传代带来的风险。用户需严格遵守传代限制,若需长期使用,建议定期采购新批次试剂盒,确保细胞质量。

单核细胞系传代可控,20代以内TLR表达与炎症因子分泌保持稳定,确保热原响应一致性。安徽热原检测风险评估

保持细胞活性稳定,是实现准确热原检测的基础条件。疫苗热原检测合规申报

随着发热反应分子机制研究的不断深化,单核细胞活化试验(MAT)作为一种体外热原检测技术,愈发受到医药与医疗器械行业的关注并逐步推广应用。该方法的原理是:让人体全血与待检样品中的热原充分接触后,通过检测体系中产生的 IL-1β、IL-6(因稳定性强、重复性优,常作为关键检测指标)、TNF 等促炎细胞因子含量,实现对热原污染程度的评估,整个过程能高度模拟人体先天免疫系统对热原的应答反应。相较于传统热原检测手段,MAT 的优势更为突出:不仅可检出各类热原污染物,包括尚未明确性质的未知热原,以及革兰氏阳性菌(脂磷壁酸)、真菌、病毒等产生的非内毒素热原,填补了传统内毒素检测(如鲎试剂法)的覆盖空白。此外,MAT 无需使用实验动物,契合全球 “替代、减少、优化”(3R 原则)的监管导向,目前已被《欧洲药典》等法规列为家兔热原试验的替代方法,进一步提升了其在合规检测中的适用性。

疫苗热原检测合规申报