研究所利用人才团队的技术优势,在电子束曝光的反演光刻技术上取得进展。反演光刻通过计算机模拟优化曝光图形,可补偿工艺过程中的图形畸变,科研人员针对氮化物半导体的刻蚀特性,建立了曝光图形与刻蚀结果的关联模型。借助全链条科研平台的计算资源,团队对复杂三维结构的曝光图形进行模拟优化,在微纳传感器的腔室结构制备中,使实际图形与设计值的偏差缩小了一定比例。这种基于模型的工艺优化方法,为提高电子束曝光的图形保真度提供了新思路。电子束刻蚀为量子离子阱系统提供高精度电极阵列。贵州高分辨电子束曝光工艺

研究所利用其覆盖半导体全链条的科研平台,研究电子束曝光技术在半导体材料表征中的应用。通过在材料表面制备特定形状的测试图形,结合原子力显微镜与霍尔效应测试系统,分析材料的微观力学性能与电学参数分布。在氮化物外延层的表征中,团队通过电子束曝光制备的微纳测试结构,实现了材料迁移率与缺陷密度的局部区域测量,为材料质量评估提供了更精细的手段。这种将加工技术与表征需求结合的创新思路,拓展了电子束曝光的应用价值。贵州高分辨电子束曝光工艺电子束曝光为神经形态芯片提供高密度、低功耗纳米忆阻单元阵列。

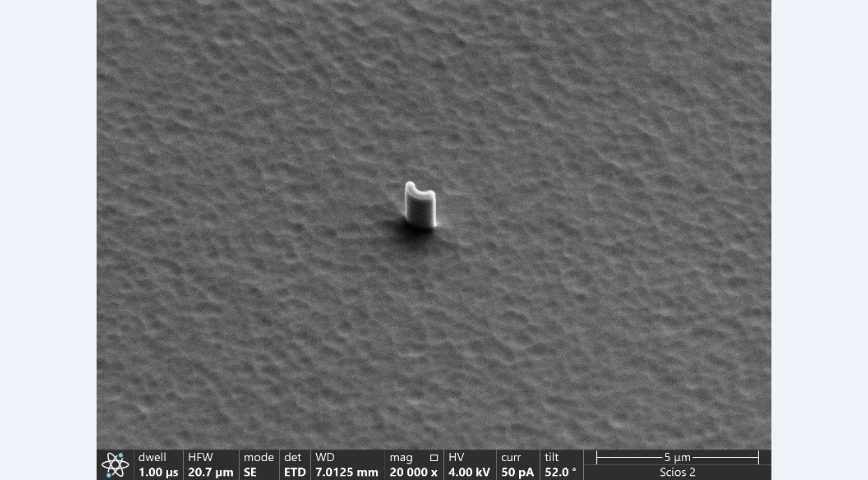

广东省科学院半导体研究所依托其微纳加工平台的先进设备,在电子束曝光技术研发中持续发力。该平台配备的高精度电子束曝光系统,具备纳米级分辨率,可满足第三代半导体材料微纳结构制备的需求。科研团队针对氮化物半导体材料的特性,研究电子束能量与曝光剂量对图形转移精度的影响,通过调整加速电压与束流参数,在 2-6 英寸晶圆上实现了亚微米级图形的稳定制备。借助设备总值逾亿元的科研平台,团队能够对曝光后的图形进行精细表征,为工艺优化提供数据支撑,目前已在深紫外发光二极管的电极图形制备中积累了多项实用技术参数。

在电子束曝光与材料外延生长的协同研究中,科研团队探索了先曝光后外延的工艺路线。针对特定氮化物半导体器件的需求,团队在衬底上通过电子束曝光制备图形化掩模,再利用材料外延平台进行选择性外延生长,实现了具有特定形貌的半导体 nanostructure。研究发现,曝光图形的尺寸与间距会影响外延材料的晶体质量,通过调整曝光参数可调控外延层的生长速率与形貌,目前已在纳米线阵列的制备中获得了较为均匀的结构分布。研究所针对电子束曝光在大面积晶圆上的均匀性问题开展研究。由于电子束在扫描过程中可能出现能量衰减,6 英寸晶圆边缘的图形质量有时会与中心区域存在差异,科研团队通过分区校准曝光剂量的方式,改善了晶圆面内的曝光均匀性。电子束刻合为虚拟现实系统提供高灵敏触觉传感器集成方案。

研究所将电子束曝光技术应用于生物传感器的微纳电极制备中,探索其在跨学科领域的应用。生物传感器的电极尺寸与间距会影响检测灵敏度,科研团队通过电子束曝光制备纳米级间隙的电极对,研究间隙尺寸与生物分子检测信号的关系。利用电化学测试平台,对比不同电极结构的检测限与响应时间,发现纳米间隙电极能明显提升对特定生物分子的检测灵敏度。这项研究展示了电子束曝光技术在交叉学科研究中的应用潜力,为生物医学检测器件的发展提供了新思路。围绕电子束曝光的能量分布模拟与优化,科研团队开展了理论与实验相结合的研究。通过蒙特卡洛方法模拟电子束在抗蚀剂与半导体材料中的散射过程,预测不同能量下的电子束射程与能量沉积分布,指导曝光参数的设置。电子束曝光能制备超高深宽比X射线光学元件以突破成像分辨率极限。河北NEMS器件电子束曝光价格

电子束曝光为微振动检测系统提供超高灵敏度纳米机械谐振结构。贵州高分辨电子束曝光工艺

在量子材料如拓扑绝缘体Bi₂Te₃研究中,电子束曝光实现原子级准确电极定位。通过双层PMMA/MMA抗蚀剂堆叠工艺,结合电子束诱导沉积(EBID)技术,直接构建<100纳米间距量子点接触电极。关键技术包括采用50kV高电压减少背散射损伤和-30°C低温样品台抑制热漂移。电子束曝光保障了量子点结构的稳定性,为新型电子器件提供精确制造平台。电子束曝光在纳米光子器件(如等离子体谐振腔和光子晶体)中展现优势,实现±3纳米尺寸公差。定制化加工金纳米棒阵列(共振波长控制精度<1.5%)及硅基光子晶体微腔(Q值>10⁶)时,其非平面基底直写能力突出。针对曲面微环谐振器,电子束曝光无缝集成光栅耦合器结构。通过高精度剂量调制和抗蚀剂匹配,确保光学响应误差降低。贵州高分辨电子束曝光工艺