围绕电子束曝光的套刻精度控制,科研团队开展了系统研究。在多层结构器件的制备中,各层图形的对准精度直接影响器件性能,团队通过改进晶圆定位系统与标记识别算法,将套刻误差控制在较小范围内。依托材料外延平台的表征设备,可精确测量不同层间图形的相对位移,为套刻参数的优化提供量化依据。在第三代半导体功率器件的研发中,该技术确保了源漏电极与沟道区域的精细对准,有效降低了器件的接触电阻,相关工艺参数已纳入中试生产规范。电子束曝光确保微型核电池高辐射剂量下的安全密封。山东电子束曝光价钱

利用高分辨率透射电镜观察,发现量子点的位置偏差可控制在较小范围内,满足量子器件的设计要求。这项研究展示了电子束曝光技术在量子信息领域的应用潜力,为构建高精度量子功能结构提供了技术基础。围绕电子束曝光的环境因素影响,科研团队开展了系统性研究。温度、湿度等环境参数的波动可能影响电子束的稳定性与抗蚀剂性能,团队通过在曝光设备周围建立恒温恒湿环境控制单元,减少了环境因素对曝光精度的干扰。对比环境控制前后的图形制备结果,发现线宽偏差的波动范围缩小了一定比例,图形的长期稳定性得到改善。这些细节上的改进,体现了研究所对精密制造过程的严格把控,为电子束曝光技术的可靠应用提供了保障。安徽套刻电子束曝光外协电子束曝光推动环境微能源采集器的仿生学设计与性能革新。

电子束曝光在热电制冷器键合领域实现跨尺度热管理优化,通过高精度图形化解决传统焊接工艺的热膨胀失配问题。在Bi₂Te₃/Cu界面设计中构造微纳交错齿结构,增大接触面积同时建立梯度导热通道。特殊设计的楔形键合区引导声子定向传输,明显降低界面热阻。该技术使固态制冷片温差负载能力提升至85K以上,在激光雷达温控系统中可维持±0.01℃恒温,保障ToF测距精度厘米级稳定。相较于机械贴合工艺,电子束曝光构建的微观互锁结构将热循环寿命延长10倍,支撑汽车电子在-40℃至125℃极端环境的可靠运行。电子束曝光推动脑机接口生物电极从刚性向柔性转化,实现微米级精度下的人造神经网络构建。在聚酰亚胺基底上设计分形拓扑电极阵列,通过多层抗蚀剂堆叠形成仿生树突结构,明显扩大有效表面积。表面微纳沟槽促进神经营养因子吸附,加速神经突触生长融合。临床前试验显示,植入大鼠运动皮层7天后神经信号信噪比较传统电极提升8dB,阻抗稳定性维持±5%。该技术突破脑组织与硬质电子界面的机械失配限制,为渐冻症患者提供高分辨率意念控制通道。

在电子束曝光与材料外延生长的协同研究中,科研团队探索了先曝光后外延的工艺路线。针对特定氮化物半导体器件的需求,团队在衬底上通过电子束曝光制备图形化掩模,再利用材料外延平台进行选择性外延生长,实现了具有特定形貌的半导体 nanostructure。研究发现,曝光图形的尺寸与间距会影响外延材料的晶体质量,通过调整曝光参数可调控外延层的生长速率与形貌,目前已在纳米线阵列的制备中获得了较为均匀的结构分布。研究所针对电子束曝光在大面积晶圆上的均匀性问题开展研究。由于电子束在扫描过程中可能出现能量衰减,6 英寸晶圆边缘的图形质量有时会与中心区域存在差异,科研团队通过分区校准曝光剂量的方式,改善了晶圆面内的曝光均匀性。电子束曝光在芯片热管理领域实现微流道结构传热效率突破性提升。

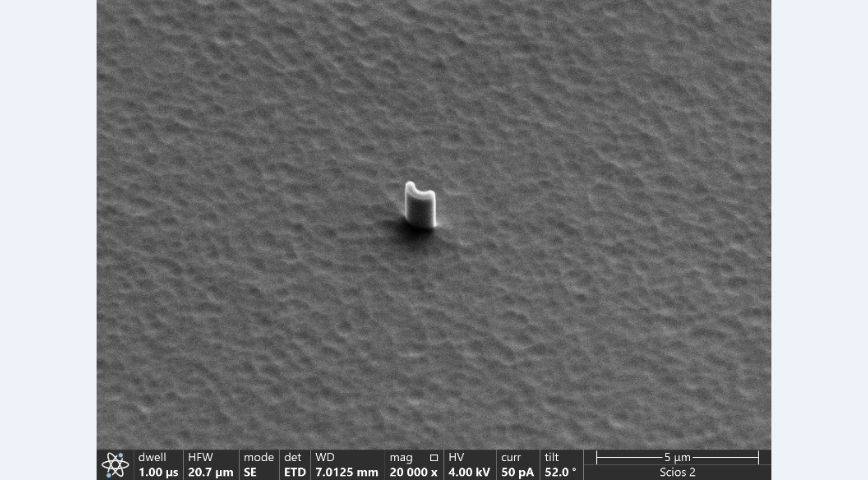

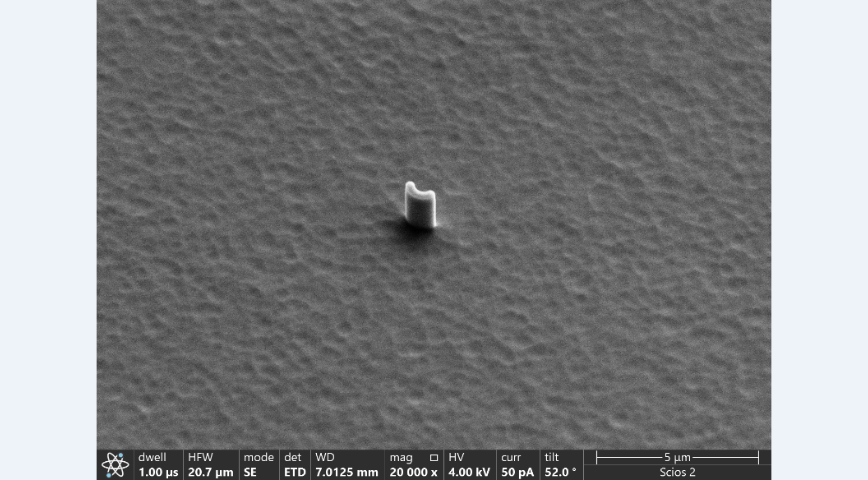

现代科研平台将电子束曝光模块集成于扫描电子显微镜(SEM),实现原位加工与表征。典型应用包括在TEM铜网制作10μm支撑膜窗口或在AFM探针沉积300纳米铂层。利用二次电子成像和能谱(EDS)联用,电子束曝光支持实时闭环操作(如加工后成分分析),提升跨尺度研究效率5倍以上。其真空兼容性和定位精度使纳米实验室成为材料科学关键工具。在电子束曝光的矢量扫描模式下,剂量控制是主要参数(剂量=束流×驻留时间/步进)。典型配置如100kV加速电压下500pA束流对应3纳米束斑,剂量范围100-2000μC/cm²。采用动态剂量调制和邻近效应矫正(如灰度曝光),可将线边缘粗糙度降至1nmRMS。套刻误差依赖激光干涉仪实时定位技术,精度达±35nm/100mm,确保图形保真度。电子束刻合解决植入式神经界面的柔性-刚性异质集成难题。广州电子束曝光服务

电子束曝光支持量子材料的高精度电极制备和原子级结构控制。山东电子束曝光价钱

第三代太阳能电池中,电子束曝光制备钙钛矿材料的纳米光陷阱结构。在ITO/玻璃基底设计六方密排纳米锥阵列(高度200nm,锥角60°),通过二区剂量调制优化显影剖面。该结构将光程长度提升3倍,使钙钛矿电池转化效率达29.7%,减少贵金属用量50%以上。电子束曝光在X射线光栅制作中克服高深宽比挑战。通过50μm厚SU-8胶体的分级曝光策略(底剂量100μC/cm²,顶剂量500μC/cm²),实现深宽比>40的纳米柱阵列(周期300nm)。结合LIGA工艺制成的铱涂层光栅,使同步辐射成像分辨率达10nm,应用于生物细胞器三维重构。山东电子束曝光价钱