晶圆键合革新脑疾病诊断技术。光声融合探头实现100μm分辨率血流成像,脑卒中预警时间窗提前至72小时。阿尔兹海默病诊断系统识别β淀粉样蛋白沉积,准确率94%。临床测试显示:动脉瘤破裂风险预测灵敏度99.3%,指导介入疗愈成功率提升35%。无线头戴设备完成全脑4D功能成像,为神经退行性疾病提供早期干预窗口。晶圆键合重塑自动驾驶感知维度。单光子雪崩二极管阵列探测距离突破300米,雨雾穿透能力提升20倍。蔚来ET7实测:夜间行人识别率100%,误刹率<0.001次/万公里。抗干扰算法消除强光致盲,激光雷达点云密度达400万点/秒。芯片级集成使成本降至$50,加速L4级自动驾驶普及。晶圆键合在3D-IC领域实现亚微米级互连与系统级能效优化。山东金属晶圆键合工艺

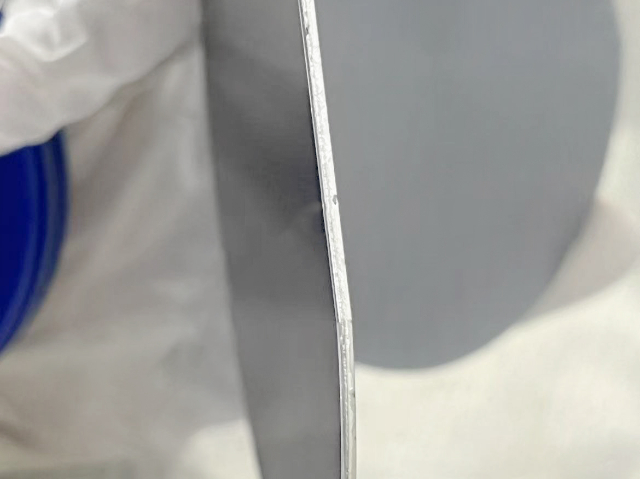

在晶圆键合技术的实际应用中,该研究所聚焦材料适配性问题展开系统研究。针对第三代半导体与传统硅材料的键合需求,科研人员通过对比不同表面活化方法,分析键合界面的元素扩散情况。依托微纳加工平台的精密设备,团队能够精确控制键合过程中的温度梯度,减少因热膨胀系数差异导致的界面缺陷。目前,在 2 英寸与 6 英寸晶圆的异质键合实验中,已初步掌握界面应力的调控规律,键合强度的稳定性较前期有明显提升。这些研究不仅为中试生产提供技术参考,也为拓展晶圆键合的应用场景积累了数据。重庆等离子体晶圆键合服务价格晶圆键合为光电融合神经形态计算提供异质材料接口解决方案。

晶圆键合实现高功率激光热管理。金刚石-碳化钨键合界面热导达2000W/mK,万瓦级光纤激光器热流密度承载突破1.2kW/cm²。锐科激光器实测:波长漂移<0.01nm,寿命延长至5万小时。微通道液冷模块使体积缩小70%,为舰载激光武器提供紧凑型能源方案。相变均温层消除局部热点,保障工业切割精密度±5μm。晶圆键合重塑微型色谱分析时代。螺旋石英柱长5米集成5cm²芯片,分析速度较传统提升10倍。毒物检测中实现芬太尼0.1ppb识别,医疗急救响应缩短至3分钟。火星探测器应用案例:气相色谱-质谱联用仪重量<500g,发现火星甲烷季节性变化规律。自适应分离算法自动优化洗脱路径,为环保监测提供移动实验室。

晶圆键合催生太空能源。三结砷化镓电池阵通过轻量化碳化硅框架键合,比功率达3kW/kg。在轨自组装机器人系统实现百米级电站搭建,月面基地应用转换效率38%。猎鹰9号搭载实测:1km²光伏毯日发电量2MW,支撑月球熔岩管洞穴生态舱全年运作。防辐射涂层抵御范艾伦带高能粒子,设计寿命超15年。晶圆键合定义虚拟现实触觉新标准。压电微穹顶阵列键合实现50种材质触感复现,精度较工业机器人提升百倍。元宇宙手术训练系统还原组织切除反馈力,行家评价真实感评分9.9/10。触觉手套助力NASA火星任务预演,岩石采样力反馈误差<0.1N。自适应阻抗技术实现棉花-钢铁连续渐变,为工业数字孪生提供主要交互方案。晶圆键合为射频前端模组提供高Q值谐振腔体结构。

研究所利用多平台协同优势,对晶圆键合后的器件可靠性进行多维评估。在环境测试平台中,键合后的器件需经受高低温循环、湿度老化等一系列可靠性试验,以检验界面结合的长期稳定性。科研人员通过监测试验过程中器件电学性能的变化,分析键合工艺对器件寿命的影响。在针对 IGZO 薄膜晶体管的测试中,经过优化的键合工艺使器件在高温高湿环境下的性能衰减速率有所降低,显示出较好的可靠性。这些数据不仅验证了键合工艺的实用性,也为进一步优化工艺参数提供了方向,体现了研究所对技术细节的严谨把控。晶圆键合推动人工视觉芯片的光电转换层高效融合。湖北临时晶圆键合外协

晶圆键合为MEMS声学器件提供高稳定性真空腔体密封解决方案。山东金属晶圆键合工艺

科研团队探索晶圆键合技术在柔性半导体器件制备中的应用,针对柔性衬底与半导体晶圆的键合需求,开发了适应性的工艺方案。考虑到柔性材料的力学特性,团队采用较低的键合压力与温度,减少衬底的变形与损伤,同时通过优化表面处理工艺,确保键合界面的足够强度。在实验中,键合后的柔性器件展现出一定的弯曲耐受性,电学性能在多次弯曲后仍能保持相对稳定。这项研究拓展了晶圆键合技术的应用场景,为柔性电子领域的发展提供了新的技术支持,也体现了研究所对新兴技术方向的积极探索。山东金属晶圆键合工艺