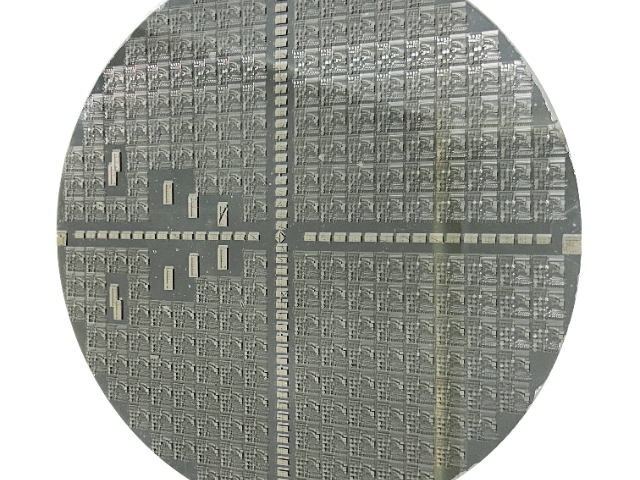

该研究所将晶圆键合技术与半导体材料回收再利用的需求相结合,探索其在晶圆减薄与剥离工艺中的应用。在实验中,通过键合技术将待处理晶圆与临时衬底结合,为后续的减薄过程提供支撑,处理完成后再通过特定工艺实现两者的分离。这种方法能有效减少晶圆在减薄过程中的破损率,提高材料的利用率。目前,在 2-6 英寸晶圆的处理中,该技术已展现出较好的适用性,材料回收利用率较传统方法有一定提升。这些研究为半导体产业的绿色制造提供了技术支持,也拓展了晶圆键合技术的应用领域。

晶圆键合实现固态相变制冷器的多级热电结构高效集成。北京高温晶圆键合服务

研究所利用人才团队的优势,在晶圆键合技术的基础理论研究上投入力量,探索键合界面的形成机制。通过分子动力学模拟与实验观察相结合的方式,分析原子间作用力在键合过程中的变化规律,建立界面结合强度与工艺参数之间的关联模型。这些基础研究成果有助于更深入地理解键合过程,为工艺优化提供理论指导。在针对氮化物半导体的键合研究中,理论模型预测的温度范围与实验结果基本吻合,验证了理论研究的实际意义。这种基础研究与应用研究相结合的模式,推动了晶圆键合技术的持续进步。珠海表面活化晶圆键合服务围绕第三代半导体器件需求,研究晶圆键合精度对器件性能的影响。

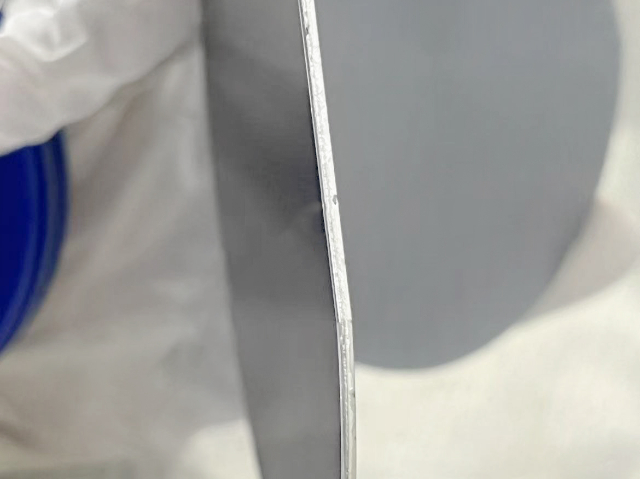

科研团队在晶圆键合的界面表征技术上不断完善,利用材料分析平台的高分辨率仪器,深入研究键合界面的微观结构与化学状态。通过 X 射线光电子能谱分析,可识别界面处的元素组成与化学键类型,为理解键合机制提供依据;而透射电子显微镜则能观察到纳米级别的界面缺陷,帮助团队针对性地优化工艺。在对深紫外发光二极管键合界面的研究中,这些表征技术揭示了界面态对器件光电性能的影响规律,为进一步提升器件质量提供了精细的改进方向,体现了全链条科研平台在技术研发中的支撑作用。

6G太赫兹通信晶圆键合实现天线集成。液晶聚合物-硅热键合构建相控阵单元,相位调控精度达±1.5°。可重构智能超表面实现120°波束扫描,频谱效率提升5倍。空地通信测试表明,0.3THz频段传输距离突破10公里,时延<1ms。自修复结构适应卫星在轨热变形,支持星间激光-太赫兹融合通信。晶圆键合开创微型核能安全架构。金刚石-锆合金密封键合形成多级辐射屏障,泄漏率<10⁻⁸Ci/年。心脏起搏器应用中,10年持续供电免除手术更换。深海探测器"海斗二号"依托该电源下潜至11000米,续航能力提升至60天。同位素燃料封装密度提升至5W/cm³,为极地科考站提供全地形能源。晶圆键合助力拓扑量子材料异质结构建与性能优化。

研究所利用多平台协同优势,对晶圆键合后的器件可靠性进行多维评估。在环境测试平台中,键合后的器件需经受高低温循环、湿度老化等一系列可靠性试验,以检验界面结合的长期稳定性。科研人员通过监测试验过程中器件电学性能的变化,分析键合工艺对器件寿命的影响。在针对 IGZO 薄膜晶体管的测试中,经过优化的键合工艺使器件在高温高湿环境下的性能衰减速率有所降低,显示出较好的可靠性。这些数据不仅验证了键合工艺的实用性,也为进一步优化工艺参数提供了方向,体现了研究所对技术细节的严谨把控。晶圆键合保障空间探测系统在极端环境下的光电互联可靠性。珠海表面活化晶圆键合服务

晶圆键合提升微型推进器在极端温度下的结构稳定性。北京高温晶圆键合服务

针对晶圆键合过程中的气泡缺陷问题,科研团队开展了系统研究,分析气泡产生的原因与分布规律。通过高速摄像技术观察键合过程中气泡的形成与演变,发现气泡的产生与表面粗糙度、压力分布、气体残留等因素相关。基于这些发现,团队优化了键合前的表面处理工艺与键合过程中的压力施加方式,在实验中有效减少了气泡的数量与尺寸。在 6 英寸晶圆的键合中,气泡率较之前降低了一定比例,明显提升了键合质量的稳定性。这项研究解决了晶圆键合中的一个常见工艺难题,为提升技术成熟度做出了贡献。北京高温晶圆键合服务