研究所将晶圆键合技术与深紫外发光二极管(UV-LED)的研发相结合,探索提升器件性能的新途径。深紫外 LED 在消毒、医疗等领域有重要应用,但其芯片散热问题一直影响着器件的稳定性和寿命。科研团队尝试通过晶圆键合技术,将 UV-LED 芯片与高导热衬底结合,改善散热路径。利用器件测试平台,对比键合前后器件的温度分布和光输出功率变化,发现优化后的键合工艺能使器件工作温度有所降低,光衰速率得到一定控制。同时,团队研究不同键合层厚度对紫外光透过率的影响,在保证散热效果的同时减少对光输出的影响。这些研究为深紫外 LED 器件的性能提升提供了切实可行的技术方案,也拓展了晶圆键合技术在特殊光电子器件中的应用。晶圆键合解决硅基光子芯片的光电异质材料集成挑战。贵州晶圆级晶圆键合加工

科研团队探索晶圆键合技术在柔性半导体器件制备中的应用,针对柔性衬底与半导体晶圆的键合需求,开发了适应性的工艺方案。考虑到柔性材料的力学特性,团队采用较低的键合压力与温度,减少衬底的变形与损伤,同时通过优化表面处理工艺,确保键合界面的足够强度。在实验中,键合后的柔性器件展现出一定的弯曲耐受性,电学性能在多次弯曲后仍能保持相对稳定。这项研究拓展了晶圆键合技术的应用场景,为柔性电子领域的发展提供了新的技术支持,也体现了研究所对新兴技术方向的积极探索。江西直接晶圆键合价钱结合材料分析设备,探索晶圆键合界面污染物对键合效果的影响规律。

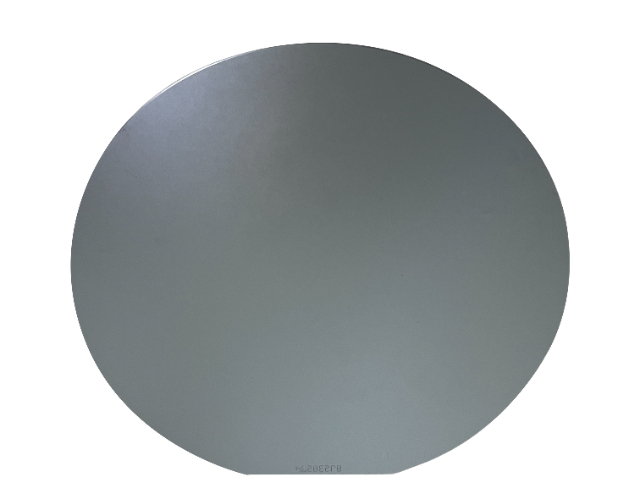

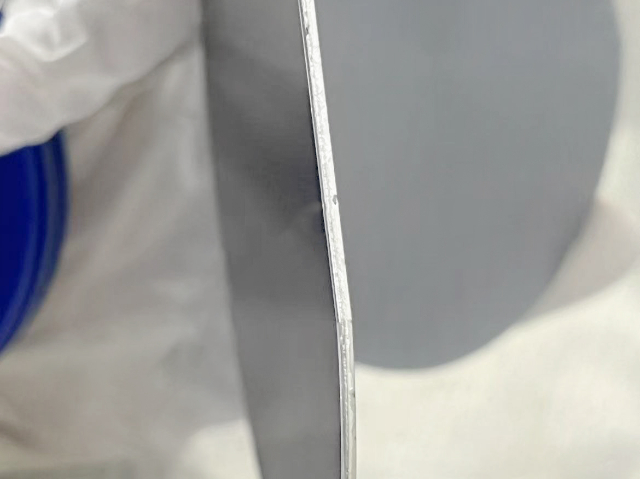

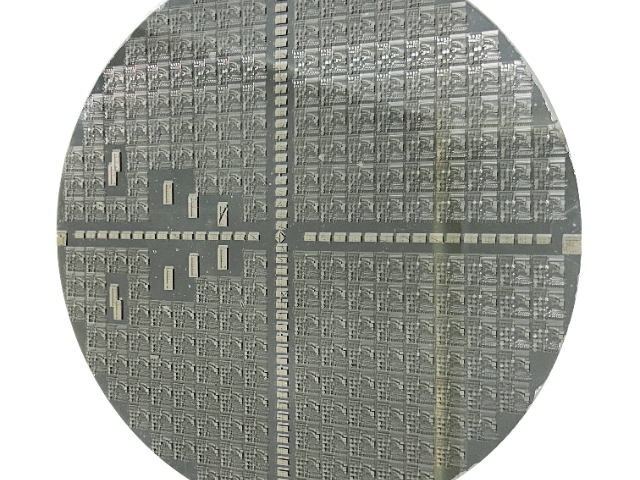

围绕晶圆键合技术的中试转化,研究所建立了从实验室工艺到中试生产的过渡流程,确保技术参数在放大过程中的稳定性。在 2 英寸晶圆键合技术成熟的基础上,团队逐步探索 6 英寸晶圆的中试工艺,通过改进设备的承载能力与温度控制精度,适应更大尺寸晶圆的键合需求。中试过程中,重点监测键合良率的变化,分析尺寸放大对工艺稳定性的影响因素,针对性地调整参数设置。目前,6 英寸晶圆键合的中试良率已达到较高水平,为后续的产业化应用提供了可行的技术方案,体现了研究所将科研成果转化为实际生产力的能力。

晶圆键合赋能红外成像主要组件升级。锗硅异质界面光学匹配层实现3-14μm宽波段增透,透过率突破理论极限达99%。真空密封腔体抑制热噪声,噪声等效温差压至30mK。在边境安防系统应用中,夜间识别距离提升至5公里,误报率下降85%。自对准结构适应-55℃~125℃极端温差,保障西北高原无人巡逻装备全年运行。创新吸杂层设计延长探测器寿命至10年。量子计算芯片键合突破低温互连瓶颈。超导铝-硅量子阱低温冷焊实现零电阻互联,量子态退相干时间延长至200μs。离子束抛光界面使量子比特频率漂移小于0.01%。谷歌72比特处理器实测显示,双量子门保真度99.92%,量子体积提升100倍。氦气循环冷却系统与键合结构协同,功耗降低至传统方案的1/100。模块化设计支持千级比特扩展。晶圆键合为光电融合神经形态计算提供异质材料接口解决方案。

晶圆键合开创液体活检医疗。循环肿瘤细胞分选芯片捕获率99.8%,肺病检出早于CT影像36个月。微流控芯片集成PCR扩增与基因测序,30分钟完成EGFR突变分析。强生临床数据显示:药物疗效预测准确率95%,患者生存期延长19个月。防污染涂层避免假阳性,推动预防关口前移。晶圆键合重塑微型卫星推进系统。陶瓷-金属梯度键合耐受2500K高温,比冲达320秒。脉冲等离子推力器实现轨道维持精度±50米,立方星寿命延长至10年。火星采样返回任务中完成轨道修正180次,推进剂用量节省40%。模块化设计支持在轨燃料加注,构建卫星星座自主管理生态。晶圆键合为环境友好型农业物联网提供可持续封装方案。佛山高温晶圆键合服务价格

晶圆键合构建具备电生理反馈功能的人类心脏仿生芯片系统。贵州晶圆级晶圆键合加工

科研团队在晶圆键合的对准技术上进行改进,针对大尺寸晶圆键合中对准精度不足的问题,开发了一套基于图像识别的对准系统。该系统能实时捕捉晶圆边缘的标记点,通过算法调整晶圆的相对位置,使对准误差控制在较小范围内。在 6 英寸晶圆的键合实验中,该系统的对准精度较传统方法有明显提升,键合后的界面错位现象明显减少。这项技术改进不仅提升了晶圆键合的工艺水平,也为其他需要高精度对准的半导体工艺提供了参考,体现了研究所的技术创新能力。

贵州晶圆级晶圆键合加工