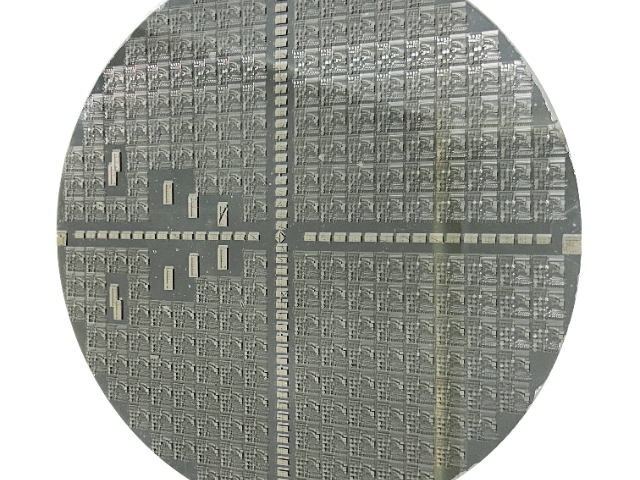

MEMS麦克风制造依赖晶圆键合封装振动膜。采用玻璃-硅阳极键合(350℃@800V)在2mm²腔体上形成密封,气压灵敏度提升至-38dB。键合层集成应力补偿环,温漂系数<0.002dB/℃,131dB声压级下失真率低于0.5%,满足车载降噪系统需求。三维集成中晶圆键合实现10μm间距Cu-Cu互连。通过表面化学机械抛光(粗糙度<0.3nm)和甲酸还原工艺,接触电阻降至2Ω/μm²。TSV与键合协同使带宽密度达1.2TB/s/mm²,功耗比2D封装降低40%,推动HBM存储器性能突破。科研团队尝试将晶圆键合技术融入半导体器件封装的中试流程体系。甘肃晶圆级晶圆键合代工

研究所将晶圆键合技术与第三代半导体中试能力相结合,重点探索其在器件制造中的集成应用。在深紫外发光二极管的研发中,团队尝试通过晶圆键合技术改善器件的散热性能,对比不同键合材料对器件光电特性的影响。利用覆盖半导体全链条的科研平台,可完成从键合工艺设计、实施到器件性能测试的全流程验证。科研人员发现,优化后的键合工艺能在一定程度上提升器件的工作稳定性,相关数据已纳入省级重点项目的研究报告。此外,针对 IGZO 薄膜晶体管的制备,键合技术的引入为薄膜层与衬底的结合提供了新的解决方案。佛山共晶晶圆键合代工晶圆键合解决全固态电池多层薄膜界面离子传导难题。

在晶圆键合技术的多材料体系研究中,团队拓展了研究范围,涵盖了从传统硅材料到第三代半导体材料的多种组合。针对每种材料组合,科研人员都制定了相应的键合工艺参数范围,并通过实验验证其可行性。在氧化物与氮化物的键合研究中,发现适当的表面氧化处理能有效提升界面的结合强度;而在金属与半导体的键合中,则需重点控制金属层的扩散行为。这些研究成果形成了一套较为多维的多材料键合技术数据库,为不同领域的半导体器件研发提供了技术支持,体现了研究所对技术多样性的追求。

量子点显示晶圆键合突破色域极限。InGaN-钙钛矿量子点键合实现108%NTSC覆盖,色彩还原准确度ΔE<0.3。三星MicroLED电视实测峰值亮度5000nit,功耗降低40%。光学微腔结构使光效达200lm/W,寿命延长至10万小时。曲面转移技术实现8K分辨率无接缝拼接,为元宇宙虚拟世界提供沉浸体验。人工光合晶圆键合助力碳中和。二氧化钛-石墨烯催化界面键合加速水分解,太阳能转化率突破12%。300平方米示范装置日均产出氢气80kg,纯度达99.999%。微流控反应器实现CO₂至甲醇定向转化,碳捕集成本降至$50/吨。模块化设计支持沙漠电站建设,日产甲醇可供新能源汽车行驶千公里。晶圆键合实现嗅觉-神经信号转换系统的仿生多模态集成。

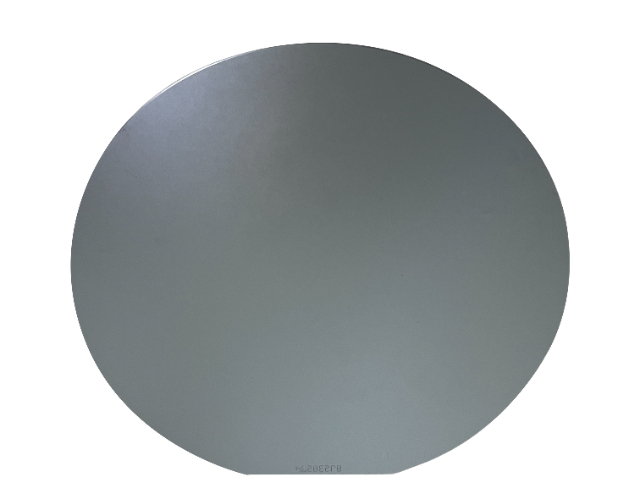

围绕晶圆键合技术的中试转化,研究所建立了从实验室工艺到中试生产的过渡流程,确保技术参数在放大过程中的稳定性。在 2 英寸晶圆键合技术成熟的基础上,团队逐步探索 6 英寸晶圆的中试工艺,通过改进设备的承载能力与温度控制精度,适应更大尺寸晶圆的键合需求。中试过程中,重点监测键合良率的变化,分析尺寸放大对工艺稳定性的影响因素,针对性地调整参数设置。目前,6 英寸晶圆键合的中试良率已达到较高水平,为后续的产业化应用提供了可行的技术方案,体现了研究所将科研成果转化为实际生产力的能力。晶圆键合助力拓扑量子材料异质结构建与性能优化。湖南晶圆键合价钱

晶圆键合实现多通道仿生嗅觉系统的高密度功能单元集成。甘肃晶圆级晶圆键合代工

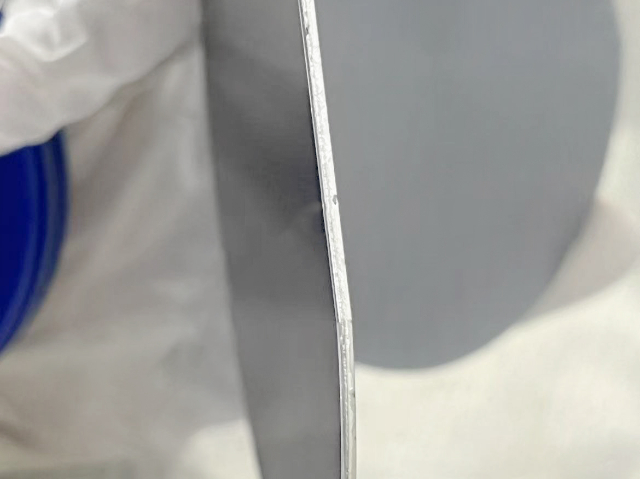

针对晶圆键合过程中的表面预处理环节,科研团队进行了系统研究,分析不同清洁方法对键合效果的影响。通过对比等离子体清洗、化学腐蚀等方式,观察晶圆表面的粗糙度与污染物残留情况,发现适当的表面活化处理能明显提升键合界面的结合强度。在实验中,利用原子力显微镜可精确测量处理后的表面形貌,为优化预处理参数提供量化依据。研究还发现,表面预处理的均匀性对大面积晶圆键合尤为重要,团队据此改进了预处理设备的参数分布,使 6 英寸晶圆表面的活化程度更趋一致。这些细节上的优化,为提升晶圆键合的整体质量奠定了基础。甘肃晶圆级晶圆键合代工