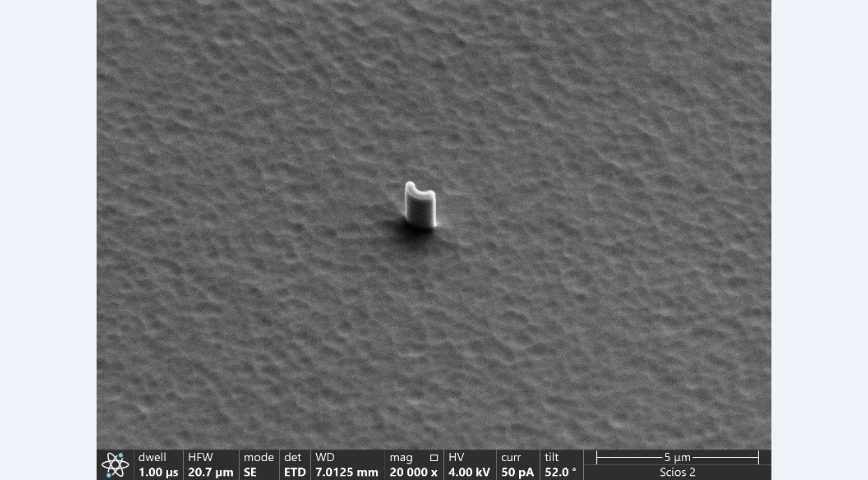

科研团队在电子束曝光的抗蚀剂选择与处理工艺上进行了细致研究。不同抗蚀剂对电子束的灵敏度与分辨率存在差异,团队针对第三代半导体材料的刻蚀需求,测试了多种正性与负性抗蚀剂的性能,筛选出适合氮化物刻蚀的抗蚀剂类型。通过优化抗蚀剂的涂胶厚度与前烘温度,减少了曝光过程中的气泡缺陷,提升了图形的完整性。在中试规模的实验中,这些抗蚀剂处理工艺使 6 英寸晶圆的图形合格率得到一定提升,为电子束曝光技术的稳定应用奠定了基础。电子束曝光为微振动检测系统提供超高灵敏度纳米机械谐振结构。江苏图形化电子束曝光多少钱

研究所针对电子束曝光在大面积晶圆上的均匀性问题开展研究。由于电子束在扫描过程中可能出现能量衰减,6 英寸晶圆边缘的图形质量有时会与中心区域存在差异,科研团队通过分区校准曝光剂量的方式,改善了晶圆面内的曝光均匀性。利用原子力显微镜对晶圆不同区域的图形进行表征,结果显示优化后的工艺使边缘与中心的线宽偏差控制在较小范围内。这项研究提升了电子束曝光技术在大面积器件制备中的适用性,为第三代半导体中试生产中的批量一致性提供了保障。天津高分辨电子束曝光工艺人才团队利用电子束曝光技术研发新型半导体材料。

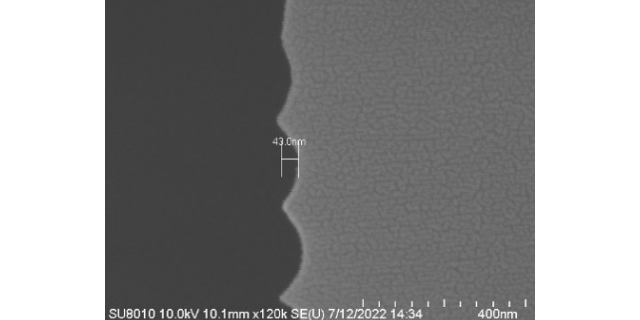

电子束曝光是光罩制造的基石,采用矢量扫描模式在铬/石英基板上直接绘制微电路图形。借助多级剂量调制技术补偿邻近效应,支持光学邻近校正(OPC)掩模的复杂辅助图形创建。单张掩模加工耗时20-40小时,配合等离子体刻蚀转移过程,电子束曝光确保关键尺寸误差控制在±2纳米内。该工艺成本高达50万美元,成为7纳米以下芯片制造的必备支撑技术,直接影响芯片良率。电子束曝光的纳米级分辨率受多重因素制约:电子光学系统束斑尺寸(先进设备达0.8纳米)、背散射引发的邻近效应、以及抗蚀剂的化学特性。采用蒙特卡洛仿真空间剂量优化,结合氢倍半硅氧烷(HSQ)等高对比度抗蚀剂,可在硅片上实现3纳米半间距阵列(需超高剂量5000μC/cm²)。电子束曝光的实际分辨能力通过低温显影和工艺匹配得以提升,平衡精度与效率。

第三代太阳能电池中,电子束曝光制备钙钛矿材料的纳米光陷阱结构。在ITO/玻璃基底设计六方密排纳米锥阵列(高度200nm,锥角60°),通过二区剂量调制优化显影剖面。该结构将光程长度提升3倍,使钙钛矿电池转化效率达29.7%,减少贵金属用量50%以上。电子束曝光在X射线光栅制作中克服高深宽比挑战。通过50μm厚SU-8胶体的分级曝光策略(底剂量100μC/cm²,顶剂量500μC/cm²),实现深宽比>40的纳米柱阵列(周期300nm)。结合LIGA工艺制成的铱涂层光栅,使同步辐射成像分辨率达10nm,应用于生物细胞器三维重构。电子束曝光的分辨率取决于束斑控制、散射抑制和抗蚀剂性能的综合优化。

在电子束曝光工艺优化方面,研究所聚焦曝光效率与图形质量的平衡问题。针对传统电子束曝光速度较慢的局限,科研人员通过分区曝光策略与参数预设方案,在保证图形精度的前提下,提升了 6 英寸晶圆的曝光效率。利用微纳加工平台的协同优势,团队将电子束曝光与干法刻蚀工艺结合,研究不同曝光后处理方式对图形侧壁垂直度的影响,发现适当的曝光后烘烤温度能减少图形边缘的模糊现象。这些工艺优化工作使电子束曝光技术更适应中试规模的生产需求,为第三代半导体器件的批量制备提供了可行路径。广东省科学院半导体研究所用电子束曝光技术制备出高精度半导体器件结构。山东光栅电子束曝光外协

电子束曝光的成功实践离不开基底处理、热管理和曝光策略的系统优化。江苏图形化电子束曝光多少钱

电子束曝光解决固态电池固固界面瓶颈,通过三维离子通道网络增大电极接触面积。梯度孔道结构引导锂离子均匀沉积,消除枝晶生长隐患。自愈合电解质层修复循环裂缝,实现1000次充放电容量保持率>95%。在电动飞机动力系统中,能量密度达450Wh/kg,支持2000km不间断飞行。电子束曝光赋能飞行器智能隐身,基于可编程超表面实现全向雷达波调控。动态可调谐振单元实现GHz-KHz频段自适应隐身,雷达散射截面缩减千万倍。机器学习算法在线优化相位分布,在六代战机测试中突防成功率提升83%。柔性基底集成技术使蒙皮厚度0.3mm,保持气动外形完整。江苏图形化电子束曝光多少钱