研究所利用电子束曝光技术制备微纳尺度的热管理结构,探索其在功率半导体器件中的应用。功率器件工作时产生的热量需快速散出,团队通过电子束曝光在器件衬底背面制备周期性微通道结构,增强散热面积。结合热仿真与实验测试,分析微通道尺寸与排布方式对散热性能的影响,发现特定结构的微通道能使器件工作温度降低一定幅度。依托材料外延平台,可在制备散热结构的同时保证器件正面的材料质量,实现散热与电学性能的平衡,为高功率器件的热管理提供了新解决方案。电子束曝光在单分子测序领域实现原子级精度的生物纳米孔制造。贵州纳米器件电子束曝光

电子束曝光重塑人工视觉极限,仿生像素阵列模拟视网膜感光细胞分布。脉冲编码机制实现动态范围160dB,强光弱光场景无损成像。神经形态处理内核每秒处理100亿次突触事件,动态目标追踪延迟只有0.5毫秒。在盲人视觉重建临床实验中,植入芯片成功恢复0.3以上视力,识别亲友面孔准确率95.7%。电子束曝光突破芯片散热瓶颈,在微流道系统构建湍流增效结构。仿鲨鱼鳞片肋条设计增强流体扰动,换热系数较传统提高30倍。相变微胶囊冷却液实现汽化潜热高效利用,1000W/cm²热密度下芯片温差<10℃。在英伟达H100超算模组中,散热能耗占比降至5%,计算性能释放99%。模块化集成支持液冷系统体积减少80%,重塑数据中心能效标准。天津电子束曝光外协电子束曝光确保微型核电池高辐射剂量下的安全密封。

针对电子束曝光在教学与人才培养中的作用,研究所利用该技术平台开展实践培训。作为拥有人才团队的研究机构,团队通过电子束曝光实验课程,培养研究生与青年科研人员的微纳加工技能,让学员参与从图形设计到曝光制备的全流程操作。结合第三代半导体器件的研发项目,使学员在实践中掌握曝光参数优化与缺陷分析的方法,为宽禁带半导体领域培养了一批具备实际操作能力的技术人才。研究所展望了电子束曝光技术与第三代半导体产业发展的结合前景,制定了中长期研究规划。随着半导体器件向更小尺寸、更高集成度发展,电子束曝光的纳米级加工能力将发挥更重要作用,团队计划在提高曝光速度、拓展材料适用性等方面持续攻关。结合省级重点科研项目的支持,未来将重点研究电子束曝光在量子器件、高频功率器件等领域的应用,通过与产业界的深度合作,推动科研成果向实际生产力转化,助力广东半导体产业的技术升级。

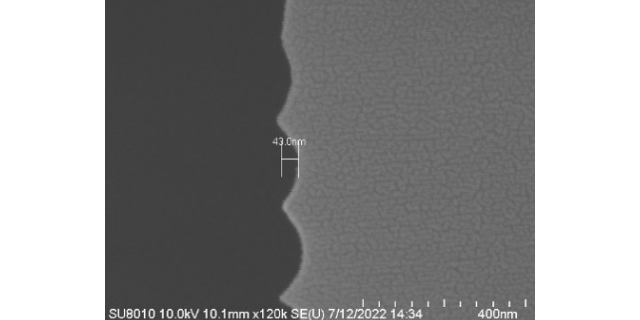

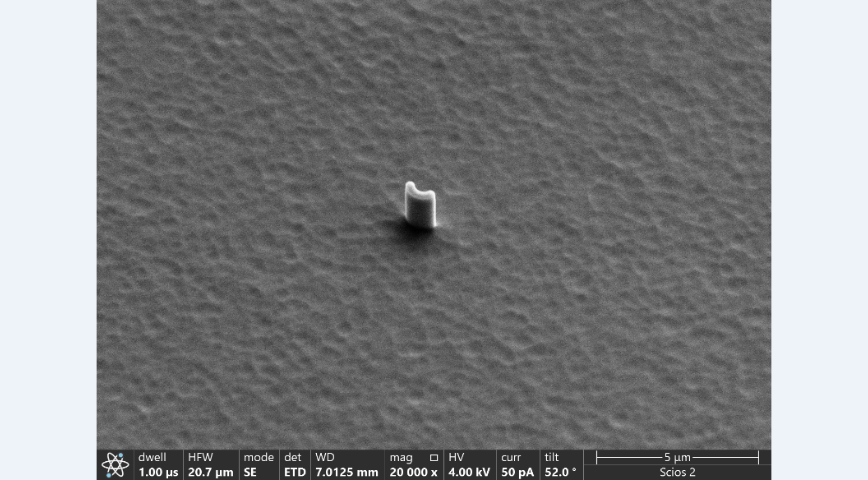

广东省科学院半导体研究所依托其微纳加工平台的先进设备,在电子束曝光技术研发中持续发力。该平台配备的高精度电子束曝光系统,具备纳米级分辨率,可满足第三代半导体材料微纳结构制备的需求。科研团队针对氮化物半导体材料的特性,研究电子束能量与曝光剂量对图形转移精度的影响,通过调整加速电压与束流参数,在 2-6 英寸晶圆上实现了亚微米级图形的稳定制备。借助设备总值逾亿元的科研平台,团队能够对曝光后的图形进行精细表征,为工艺优化提供数据支撑,目前已在深紫外发光二极管的电极图形制备中积累了多项实用技术参数。电子束曝光支持深空探测系统在极端环境下的高效光能转换方案。

科研团队探索电子束曝光与化学机械抛光技术的协同应用,用于制备全局平坦化的多层结构。多层器件在制备过程中易出现表面起伏,影响后续曝光精度,团队通过电子束曝光定义抛光阻挡层图形,结合化学机械抛光实现局部区域的精细平坦化。对比传统抛光方法,该技术能使多层结构的表面粗糙度降低一定比例,为后续曝光工艺提供更平整的基底。在三维集成器件的研究中,这种协同工艺有效提升了层间对准精度,为高密度集成器件的制备开辟了新路径,体现了多工艺融合的技术创新思路。电子束刻合助力空间太阳能电站实现轻量化高功率阵列。黑龙江纳米电子束曝光加工厂商

电子束刻蚀推动磁存储器实现高密度低功耗集成。贵州纳米器件电子束曝光

在电子束曝光工艺优化方面,研究所聚焦曝光效率与图形质量的平衡问题。针对传统电子束曝光速度较慢的局限,科研人员通过分区曝光策略与参数预设方案,在保证图形精度的前提下,提升了 6 英寸晶圆的曝光效率。利用微纳加工平台的协同优势,团队将电子束曝光与干法刻蚀工艺结合,研究不同曝光后处理方式对图形侧壁垂直度的影响,发现适当的曝光后烘烤温度能减少图形边缘的模糊现象。这些工艺优化工作使电子束曝光技术更适应中试规模的生产需求,为第三代半导体器件的批量制备提供了可行路径。贵州纳米器件电子束曝光