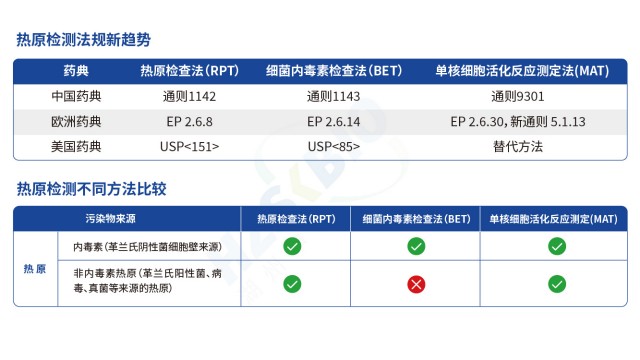

热原检测技术自 20 世纪初问世以来,经历了 “动物试验→体外生化检测→细胞生物学检测” 的三次关键变革,每一次变革均推动检测效率、准确性与全面性的提升。20 世纪初至中期,热原检测方法只有家兔热原试验,通过观察家兔体温变化筛查热原,虽实现了广谱检测,但存在动物成本高、操作繁琐、灵敏度低、种属差异大等局限,难以满足制药行业快速发展需求。20 世纪 60 年代,鲎试验法(LAL 法)的发明开启了热原检测的 “体外生化时代”,利用鲎血变形细胞裂解物的凝血级联反应检测细菌内毒素,灵敏度提升至 ng 级,检测时间缩短至 1-2 小时,迅速成为制药行业常规质控方法;但该方法依赖鲎资源,易受 β- 葡聚糖干扰,且只能检测内毒素,无法覆盖非内毒素热原。21 世纪以来,重组技术与细胞生物学技术的发展推动热原检测进入 “全热原管控时代”:重组级联试剂(rCR)与重组 C 因子试剂(rFC)通过基因工程技术制备,摆脱对鲎资源的依赖,消除葡聚糖干扰,实现标准化生产;单核细胞活化反应测定(MAT)利用人源单核细胞检测全类型热原,填补非内毒素热原检测空白,且结果更贴近人体实际反应。

与传统方法相比,MAT 法能更覆盖各类热原,保障产品安全性。辽宁热原检测体系

热原是指微量即可引发恒温动物体温异常升高的物质,分为内源性(如细胞因子)与外源性两类,外源性热原又涵盖微生物来源(革兰氏阴性菌脂多糖 LPS、革兰氏阳性菌脂磷壁酸 LTA、病毒、真菌等)与非微生物来源(灰尘、橡胶降解产物等)。传统细菌内毒素检查法(BET)只能检测革兰氏阴性菌的 LPS,无法覆盖非内毒素热原,而单核细胞活化试验(MAT)可弥补这一缺陷。其原理是:热原通过活化单核细胞表面的 Toll 样受体(TLR,如 TLR4 识别 LPS、TLR2/TLR6 识别 LTA),启动先天免疫反应,促使细胞释放 IL-6、TNF-α 等促炎细胞因子;随后采用 ELISA 法检测 IL-6 浓度,结合 LPS 标准曲线推算样品中总热原含量,实现对内毒素与非内毒素热原的同步检测,契合《中国药典》9301 指导原则中 全场景防控热原风险”的要求。

湖北热原检测方法验证热原检测历经动物整体试验、体外生化反应到细胞免疫应答的三阶段演进,灵敏度与效率不断提升。

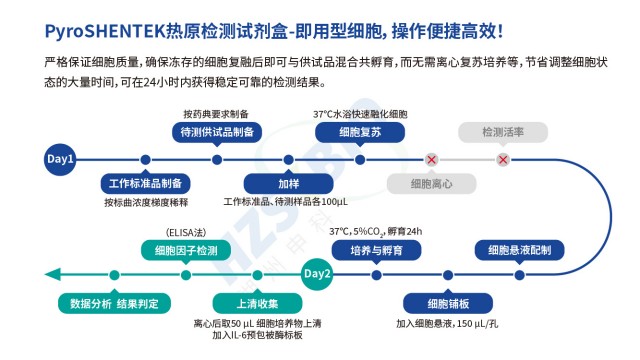

相较于传统家兔法,热原检测MAT法在动物福利、检测性能、适用范围等方面具有明显优势。从动物福利看,MAT法使用分离培养的单核细胞系(如湖州申科 HL-60 细胞系),无需动物,完全符合 “减少、替代、优化” 的 3R 原则,规避家兔法的伦理争议与饲养成本。检测性能上,家兔法只能定性且灵敏度低(检测限≥5EU/kg),结果受动物个体差异、环境温度影响大;MAT 法可定量检测,标曲线性范围 0.0125-1.0EU/mL,检测限(LOD)达 0.0125EU/mL,批间 CV≤25%,重复性更优。适用范围方面,家兔法不适用于放射性质药物、基因疗法制剂等可能影响动物体温的产品;MAT法适配疫苗、血制品、抗体药、化药等几乎所有类型样品,且支持高通量检测,单块 96 孔板可同时分析多个样品,检测时间从家兔法的3-7天缩短至1.5天,大幅提升效率。

PBMC(外周血单个核细胞)的复杂制备流程严重制约热原检测效率。首先,血源获取受献血者数量、时间及采集血液政策限制,无法按需即时获取;其次,需严格执行 EP2.6.30 规定的标志物检测,增加前期准备时间;再进行采集血液、分离单核细胞、冻存等环节需全程无菌操作,步骤繁琐且易引入污染风险。相比之下,单核细胞系可工业化培养,制备流程简单可控,能快速提供合格细胞,避免因 PBMC 制备延误热原检测进度,更适配批量样品的高效质控。湖州申科MAT试剂盒适用于生物制品、化学制药、原料药、化妆品、医疗器械的热原检测。

一次合格的 MAT 法热原检测,需同时满足 “合格标曲” 与 “合格样品检测值及回收率” 两大关键条件。合格标曲需具备四要素:一是良好线性,采用 4-Parameter Logistic 拟合,R² 需接近 1.0,避免线性不佳导致定量偏差;二是良好信号值,各浓度点 OD 值需呈梯度变化,高浓度点 OD 值需足够(如上限浓度 OD600 达 1.0 左右),信号过低会影响灵敏度;三是良好 CV,复孔间 CV 需控制在合理范围(定量限内≤25%、定量上下限≤30%),确保重复性;四是良好背景值,阴性对照 OD 值需低于标曲下限浓度点 10%,排除外源污染。合格样品检测值则需满足加标回收率在 50%-200%,例如文档中某样品 10 倍稀释回收率 41.3%(不合格),20 倍 71.3%(接近合格),40 倍 97.7%(合格),需在 MVD 范围内调整稀释倍数,同时样品热原浓度需低于规定限值(CLC),方可判定样品符合要求。

在药品安全语境中,热原特指细菌性热原—微生物代谢产物、细菌尸体及内毒素的统称。上海生物制品热原检测规范

生物制品的高蛋白、螯合剂基质易对鲎试验产生抑制,rCR与MAT联合策略可消除干扰并控制热原。辽宁热原检测体系

MAT法热原检测中,样品与细胞共培养时长需严格控制,以保障炎症因子分泌量稳定。说明书要求共培养 24 小时,虽未明确允差,但实验验证显示,±30 分钟的允差对结果无明显影响 —— 细胞因子(如 IL-6)分泌具有时间依赖性,24 小时左右达到分泌平台期,半小时差异不会导致分泌量大幅波动。若实验室对结果稳定性要求极高(如 QC 放行检测),建议严格按 24 小时操作,避免因时长差异引入误差;若为预实验(如样品稀释倍数摸索),±30 分钟允差可接受,但需在记录中注明实际培养时长。需注意的是,共培养时长不可超过 26 小时或短于 22 小时:过长会导致细胞活性下降(炎症因子分泌减少),过短则未达分泌平台期(检测信号偏低),均可能导致热原浓度低估。此外,培养环境需保持稳定(37℃、5% CO₂),温度波动会影响细胞代谢,间接导致共培养时长的实际效果偏离,因此需定期校准培养箱温度,确保环境条件一致。

辽宁热原检测体系