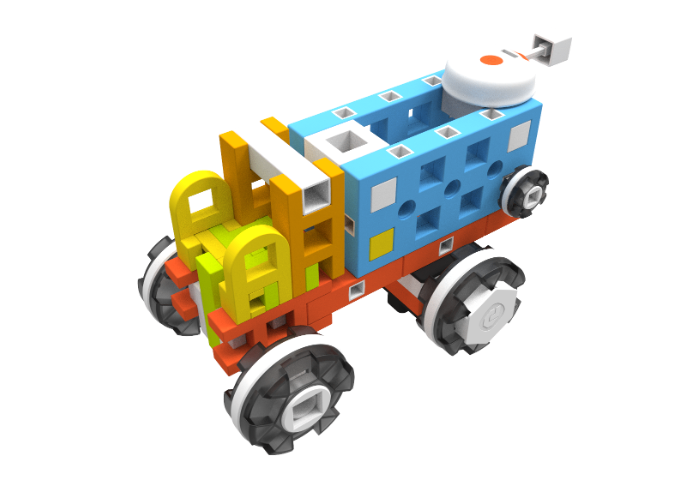

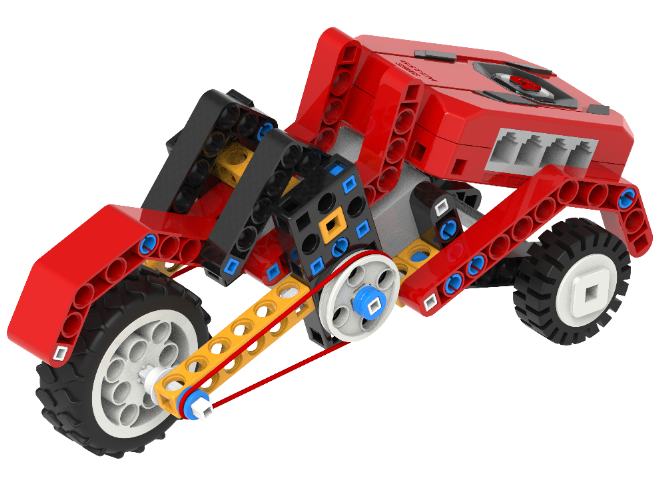

格物斯坦的小颗粒积木编程体系,其教育效果绝非限制于教会儿童操控机器人的表层技能,而是通过“实体搭建-硬件交互-逻辑编程”的三维融合,在儿童认知发展的关键期,悄然构建起一座从具象操作跨越到抽象思维的桥梁,让编程思维如呼吸般自然渗入孩子的创造过程。在结构实现层面,小颗粒积木的高精度咬合设计让儿童得以突破静态模型的局限,搭建出可动态响应的机械系统。例如,当孩子用齿轮组传动结构装配风扇叶片时,他们不仅理解了圆周运动与风力的物理关系,更通过编程赋予其“智能”:用刷卡编程器组合“触碰传感器→电机启动→延时停止”的指令序列,风扇便能感知人手触摸自动运转,十秒后安静休眠。这种“搭建即设计,编程即赋灵”的过程,让儿童亲眼见证机械结构如何从物理传动升级为智能响应系统,工程思维在螺丝与代码的咬合中生根发芽。积木编程中的循环积木块直观训练逻辑推理能力,学生可设计自动安全门程序。智能积木启蒙思维

积木是一种模块化的拼插类玩具,通常由立方体或其他几何形状的木质、塑料(如ABS、EPP)、布质等材料制成,表面常装饰字母、图画或纹理,可通过排列、堆叠、插接等方式组合成房屋、动物、交通工具等立体造型。其价值在于激发创造力和空间思维——儿童在自由搭建过程中需规划结构、选择组件,不仅锻炼手眼协调与精细动作能力,还能深入理解重力、平衡、比例等物理概念,并逐步培养数学思维(如对称、分类)和问题解决能力。格物斯坦将积木和编程结合,锻炼孩子方方面面。 个性化搭建积木搭建桌面工厂积木编程纳入浙江、上海等地信息技术必修课,小学生用积木设计“智能垃圾分类系统”。

上好一节积木搭建编程课程,关键在于将抽象的逻辑思维转化为孩子可触摸的创造过程,以“问题驱动”为主线,在“搭建-编程-调试”的闭环中激发深度参与。课程开始前,教师需创设一个真实的生活情境——例如“帮迷路的小熊设计一盏会指路的智能灯笼”,用故事点燃孩子的探索欲。在搭建环节,引导孩子观察灯笼的物理结构,学习“汉堡包交叉固定法”提升稳定性,同时将LED灯、触碰传感器等电子元件融入底座,让孩子在拼插齿轮、连接电路的过程中理解“闭合回路产生光亮”的机械原理,此时教师可通过提问“如果想让灯笼更稳,底座积木该怎么排列?”自然渗透工程思维。

分层设计中:3-4岁幼儿简化任务,用按钮开关直接控制灯亮灭,感知“指令→动作”的因果;5-6岁幼儿则增加条件判断——例如“如果红外传感器探测到障碍物(小熊靠近),则持续亮灯”,让灯笼成为真正的“引路者”。课程尾声,孩子们描述“我的灯笼会为小熊唱完歌才熄灭,因为程序要完整执行!”,教师延伸提问:“如果想让灯笼感应黑暗自动亮,该加什么传感器?”,为下节课的“环境响应”逻辑埋下伏笔。该案例的底层设计逻辑:以节日文化为情感纽带,将机械结构(物理世界)、指令序列(逻辑世界)、问题解决(意义世界)三层融合。当灯笼的暖光随音乐点亮,幼儿在调试齿轮卡扣的专注中,在刷卡编程的“嘀嗒”声里,悄然内化了“输入-输出-调试”的工程思维——这不仅是制作一盏灯,更是用积木讲述一则关于逻辑与温暖的故事。幼儿用积木搭出平衡结构,是理解重力与稳定的重要一课。

当积木遇见编程,乐趣便从静态的构建跃迁为动态的“赋予生命”。幼儿学编程的乐趣,不在于理解复杂的代码语法,而在于发现自己竟能成为数字世界的造物主——通过排列彩色的指令积木块,让机器人小车避开障碍,或让屏幕上的小猫随着音乐跳舞。在Scratch的舞台上,一个“当绿旗被点击”的事件积木加上“移动10步”的动作,瞬间让角色活了起来;用刷卡编程器组合“触碰→亮灯→播放音效”的序列,灯笼便为迷路的小熊唱起歌。这种“我指令,它执行”的因果魔力,将抽象的逻辑转化为可见的反馈:循环积木让灯光闪烁如星辰,条件判断积木教会机器人“如果碰到墙,就转身逃走”,孩子们在调试中恍然大悟——“原来顺序错了小车才会撞墙!”——此刻的编程不再是冰冷的命令链,而是一场充满惊喜的解谜游戏,每一次成功的运行都是逻辑思维的凯旋。格物斯坦积木体系获欧盟CE安全认证,出口20国推动中国创造走向世界。图形化编程积木搭建课程

精度物理引擎支持积木编程预演,学生在仿真环境中测试风力扇叶倾角,调试效率提升50%。智能积木启蒙思维

积木通过多维度互动机制成为培养创新思维的高效载体,其主要在于将抽象思维转化为具象操作,在自由创造与结构化挑战中激发突破性思考。自由搭建的想象力激发是首要环节——积木的无预设组合特性(如任意拼接颜色、形状各异的模块)鼓励儿童突破常规框架,尝试非常规结构(如悬空桥梁或螺旋塔楼),从而培养发散性思维。这种“零约束”环境让儿童在试错中探索物理规律(如重力与平衡的对抗),并通过反复调整结构深化对空间关系(比例、对称)的理解,为创新提供认知基础。智能积木启蒙思维