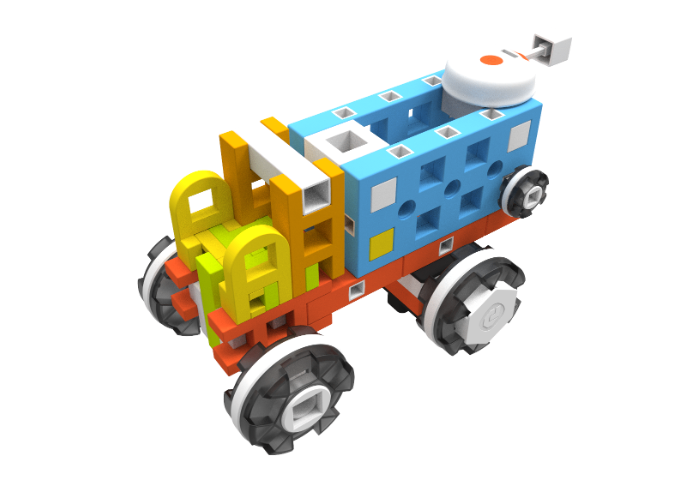

更深远的效果在于跨学科能力的熔铸。一套风扇机器人项目中,数学知识(如齿轮齿数比与转速的关系)、物理学(平衡扇叶减少振动)、工程学(结构稳定性优化)被无缝整合:孩子需计算电机功率与扇叶重量的匹配度,调试重心防止抖动;为提升散热效率,他们尝试增加扇叶倾角或调整电机脉冲频率——这实则是数据驱动优化的雏形。而在“自动升旗”任务中,控制器精细控制电机转速与绳索收放比例,让匀速上升至杆顶,科技与人文在此刻共振,儿童不仅习得了闭环控制逻辑,更体会到技术服务于人类情感的深层价值。格物斯坦孵化“创造者心智”。当孩子为灯笼添加红外传感器,编写“天黑自动亮起”的守护程序;当他们在格物斯坦暑期班用Scratch设计“植物大战僵尸-四则运算版”,将数学练习转化为游戏关卡——编程不再是工具,而成为表达思想的语言。这种从“解决问题”到“创造意义”的升华,正是格物斯坦小颗粒积木编程的深邃回响:它让儿童在积木的咔嗒声与代码的流光中,成长为数字时代的造物诗人。学员积木作品“灾区生命探测机器人”亮相国际科创展,红外传感积木模块实现定位。小颗粒积木编程机器人

积木可以从问题驱动的创新实践进一步深化思维训练。当儿童面临具体挑战(例如“搭建一座承重能力强的桥”),需将创意转化为解决方案:选择支撑结构(三角形稳定性)、材料分布(底座加重)、或动态设计(可伸缩组件)。此过程强制逻辑推理与系统分析,例如在乐高机器人任务中,为让小车避开障碍,需编程协调传感器与马达的联动逻辑,将抽象算法转化为物理行为。主题创作与叙事整合(如构建“未来太空站”并设计外星生物角色)则推动跨领域联想。儿童需融合科学知识(太阳能板供电)、美学设计(流线型舱体)与社会规则(宇航员分工),再通过故事讲述赋予模型生命力(如描述外星生态链),这种多维整合能力正是创新思维的重心。小颗粒积木编程机器人K12难度分级课程覆盖4-16岁全学段,从幼儿大颗粒积木搭建到青少年工业级机器人开发。

编程思维的启蒙则通过分层工具实现“无痛内化”。对低龄儿童,魔卡精灵刷卡系统将代码抽象转化为可触摸的彩色指令卡——排列“前进卡→右转卡→亮灯卡”的次序,控制机器人沿黑线巡游时,顺序执行的必然性、调试的必要性(如车体偏移需调整卡片角度参数)被转化为指尖的物理操作,计算思维在“玩故障”中悄然成型。进阶至图形化编程(如GSP软件)后,拖拽“循环积木块”让机械臂重复抓取货物,或嵌套“如果-那么”条件模块让小车在超声波探测障碍时自动转向,儿童在模块组合中理解循环结构与条件分支的本质,而软件实时模拟功能则将逻辑错误可视化为机器人的错误动作,推动他们反向追溯程序漏洞,完成从“试错”到“算法优化”的思维跃迁。

团队协作的思维碰撞放大创新效能。在小组共建项目中(如合作搭建智能城市),成员需协商分工、辩论方案(是否用齿轮传动电梯),并整合矛盾观点。这种集体智慧迫使个体反思自身设计的局限性,吸收同伴灵感(如借鉴磁力积木实现悬浮轨道),从而突破思维定式。试错中的抗挫与迭代则塑造创新韧性。当积木塔频繁倒塌时,儿童需分析失效原因(重心偏移)、调整策略(扩大底座),将“失败”转化为优化动力。这种动态修正能力——结合批判性评估(同伴互评结构稳定性)与持续改进——正是突破性创新的心理基石。可见,积木通过“触觉具象化”重构创新思维:从物理交互中提炼抽象逻辑,在协作中融合多元视角,**终形成敢于颠覆、善于系统化解决问题的创造力基因。学员在调试“太阳能积木摩天轮”时需计算能源转化率,融合物理知识与编程验证。

积木编程重构了学习生态:教育游戏化:通过挑战任务(如编程通关游戏)和即时调试工具,将枯燥的调试过程转化为探索性实验,失败被重新定义为“优化契机”,培养试错韧性;社区共创:用户可分享加密脚本、协作搭建复杂项目(如智能城市),在交流中激发跨领域灵感;平滑进阶路径:从零基础拖拽积木,到高级功能模块(如物理引擎、AI算法积木),再到一键转换Python代码,形成从启蒙到专业的无缝衔接。积木编程的本质,是用触觉消解认知屏障,用游戏重构学习动机,将“创新”从概念变为指尖可触的创造实践。GLP进阶编程软件兼容积木拖拽与C语言转换,支持9岁以上学员设计复杂算法,如仿生机器人避障程序。守望系列积木DIY搭建

条件判断积木帮助学员理解分支逻辑,应用于智能红绿灯系统设计。小颗粒积木编程机器人

数学逻辑为灵魂:从空间几何到算法优化积木搭建本身即空间几何的实战训练:拼装六面可连接的异形积木时,孩子需计算对称轴、估算角度公差;设计自动升旗装置时,精确控制电机转速与绳索收放比例,实则是线性函数与比例关系的应用。在编程层面,图形化软件中的“移动10步”“等待1秒”等参数模块,让孩子在调节数值中理解变量与度量的意义;而优化机器人巡线路径时,对比“直行+频繁修正”与“缓速平滑转弯”的效率差异,本质是算法时间复杂度的初级体验。小颗粒积木编程机器人