积木编程(如Scratch、Blockly等)与传统文本编程(如Python、C++等)在教学目标和入门方式上存在***差异。从长期学习效果来看,积木编程在认知发展、学习动机、跨学科整合等方面展现出独特优势,具体分析如下:一、认知发展——降低门槛与夯实思维基础。二、能力培养——综合素养的长期沉淀。三、学习动机——维持兴趣与平滑进阶。四、跨学科整合——真实场景的知识迁移。六、教学启示——优化长期学习路径。积木编程不是传统编程的替代品,而是认知发展路径上的关键起点。它在长期学习中为培养系统性思维、跨学科整合能力及创新意识奠定基础。随着教育实践深化,其“思维脚手架”的价值将日益凸显。无标准答案创客工坊鼓励改造“霍金轮椅”,金属积木添加语音控制模块获科技创新一等奖。普及积木空间

更重要的是,格物斯坦的积木体系始终扎根于中国教育土壤。其课程设计强调“玩中学”,将元宵节灯笼、生肖动物等文化符号融入主题任务,让孩子在搭建灯笼学习汉堡包结构稳定性的同时,自然浸润传统文化;而相较于乐高等国际品牌,它在价格上更具普惠性,让更多家庭能接触质量机器人教育。此外,其产品线覆盖3岁至小学阶段的梯度进阶——从大颗粒积木的感官搭建,到图形化编程的逻辑拓展,**终衔接Python等代码语言——形成了一条贯穿儿童思维发展的完整路径。因此,格物斯坦的大颗粒积木不仅是玩具,更是一座连接具象世界与抽象逻辑的桥梁:当孩子用积木搭出城堡的拱门,他们习得的是结构的平衡;当刷卡让机器人沿黑线巡游时,他们内化的是条件的判断;当与父母合作完成智能浇花装置时,他们体验的是工程协作的完整闭环。在这座桥梁上,每一块积木的拼插声,都是思维拔节的轻响。阶梯进阶式积木启蒙思维积木数字孪生平台通过3D仿真预演结构力学,学员可测试“风力跷跷板”倾角与风力关系。

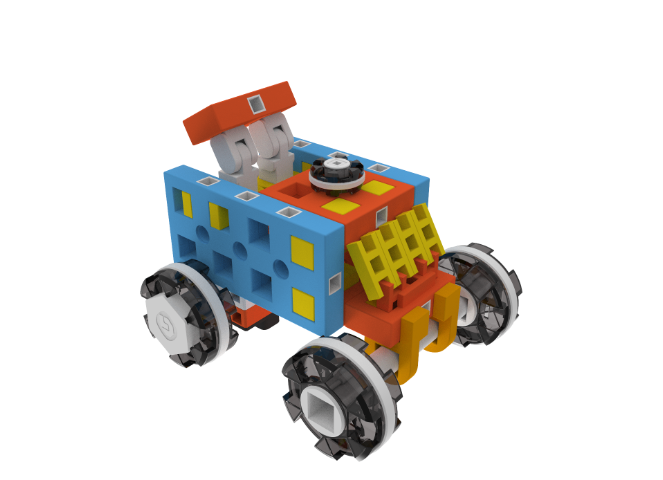

格物斯坦的积木编程教育对幼儿编程思维的启蒙,本质上是将抽象的计算机逻辑层层解构为儿童可触摸、可交互的物理操作,在“具身认知”的体验中完成从动作思维到符号思维的跨越。其具体实现路径,既体现在分龄设计的硬件工具上,更渗透于情境化的任务闭环中。对于3-4岁幼儿,编程思维的种子是通过点读笔与大颗粒积木的互动埋下的。当孩子用点读笔触碰积木上的指令区(如“前进”“亮灯”),机器人即时执行动作,这种“触碰-响应”的强反馈机制,让孩子直观理解“指令”与“动作”的因果关系——这是编程比较低层的“事件驱动”逻辑。例如搭建一辆小车时,孩子点击“马达”图标后车轮立刻转动,他们会自发建立“我发出命令,机器执行命令”的认知,而无需知晓背后代码的存在。

积木编程将抽象科学定律转化为指尖可验证的具象现象。例如,用齿轮传动装置驱动小车时,大齿轮带动小齿轮加速的直观现象,让孩子理解扭矩与转速的反比关系;为巡线机器人配置光敏传感器,通过调节阈值让机器人在黑白线上精细行走,实则是光电转换原理的实践课。更深刻的是,当孩子用延时卡控制风扇停转时间,或用循环卡让灯笼闪烁三次,他们已在操作中触碰了时间计量与周期运动的物理本质,而这一切无需公式推导,皆在“试错-观察-修正”的游戏中完成。积木-传感-编程三位一体架构是格物斯坦课程重点。

聚焦工程实践与创新突破。积木编程进阶为专业开发工具链的跳板,学生利用Python/C++控制EV3机器人完成复杂任务(如自动驾驶模拟、机械臂分拣系统),学习数据结构和AI算法(如机器学习积木模块处理图像识别)。教学侧重真实问题解决,例如用网络爬虫积木收集数据并可视化,培养技术伦理意识与跨领域协作能力。年龄分层背后是认知负荷与创造维度的平衡:低龄段通过“图形化+实物交互”降低抽象壁垒,高龄段则通过“开放硬件+代码转化”释放创新深度。这种渐进路径确保孩子从“玩转逻辑”自然过渡到“创造变革”,在积木的拼搭中孕育未来数字公民的重要素养。合作搭积木:三人协商分工,塔楼、围墙、花园各司其职。普及积木空间

视障儿童通过触感积木编程学习路径规划,凸点标记结合语音提示提升空间感知能力。普及积木空间

从积木到编程,乐趣的共通内核在于游戏与创造的融合:积木是可触摸的想象力画布,编程则是动态的逻辑魔法棒。前者让孩子在三维空间中验证物理世界的规则,后者则引导他们在数字维度编织行为的因果;积木倒塌时的笑声与程序调试成功时的欢呼,同样源于人类本真的冲动——用自己的双手,让思想落地为现实。而当两者结合时(如用积木搭建机器人骨架,再编程赋予其行动逻辑),幼儿的乐趣便升维为一种“跨界创造”的狂喜:他们既是建筑师,又是魔法师,在虚实交织的乐园里,用木块与代码共同书写着属于自己的创世记。

普及积木空间