- 品牌

- 上海利翔

- 服务内容

- 软件开发,软件定制,管理系统,技术开发

- 版本类型

- 普通版,升级版,企业版,标准版

- 适用范围

- 企业用户

- 所在地

- 北京,上海,广州,深圳,杭州,南京,天津,广西,江苏,四川,内蒙古,黑龙江,陕西,吉林,广东,甘肃,湖南,山西,云南,山东,浙江,湖北,福建,成都,新疆,青海,河南,中国澳门,安徽,河北,西藏,辽宁,海南,重庆,宁夏,中国香港,中国台湾,江西,贵州,武汉,全国

- 系统要求

- windows98,OS,windows2000,windows,windowsXP,windows7,windowsvista,MAC,MACOS

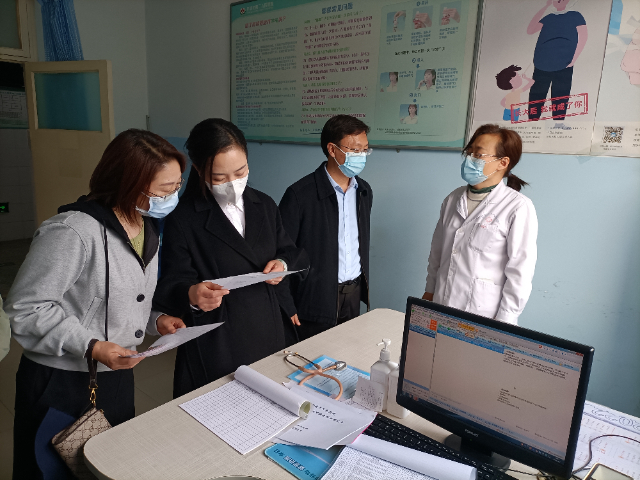

马家奇认为,传统传染病监测与预警方式的主要弊端在于:一是“被动监测”,即依赖临床医生的主动诊断和报告。传染病的早期诊断,需要医生结合患者多病原检查检验结果和流行病学史等进行综合判断,很可能因病原检测结果延迟、缺乏风险识别辅助等各种因素,使得医生无法及时、准确做出诊断,导致传染病漏诊和迟报、漏报,甚至忽略对疑似新发传染病的早期排查。二是“人工报告”,存在信息采集缓慢、数据准确性不高等问题。上报流程存在断点,导致监测报告时效性、监测数据准确性均有所下降。数据显示,从临床医生作出传染病诊断,到疾控人员看到报告,一般需4个小时以上。手工转录的方式,也为各种人为因素导致填报信息错误提供了可能。待检查、检验阳性结果出来后,实时推送给相关医生,完成传染病报卡。安徽2025传染病系统机构

从“被动报告”到“主动监测”与“被动监测”相结合,实现智能**感知,我国传染病监测预警模式迎来重大变革。HIT**网从中国疾病预防控制中心(CDC)获悉,进入2024年,国家强化公共卫生体系建设的一项重要任务正在悄然铺开:在全国各省统筹区域,近1.6万家二级及以上医疗机构将全面部署“国家传染病智能监测预警前置软件”(以下简称“国家前置软件”)。各省市纷纷行动,通过召开宣贯会议,解读这项任务的主要内容与推进重点、难点,确保国家前置软件在辖区相关医疗机构的顺利落地。“在医疗机构部署应用国家前置软件,其**意义是长期以来的传染病监测方式将从‘被动报告’转向‘主动感知’,在疾控信息化建设整体规划设计中具有里程碑式的作用和地位。”中国疾病预防控制中心(CDC)卫生信息首席**马家奇在接受HIT**网专访时表示。云南中国传染病系统APP减少传染病传播范围,保护人民生命健康,降低医疗资源负担。

实现从被动监测向主动监测的转型。系统打通了医疗、药店、社区、环境等多行业数据壁垒,建立了多途径、多维度、多节点监测数据汇聚渠道。例如,通过整合医疗机构诊疗记录、药店感冒药**、社区症状报告及环境监测信息,系统可实现多渠道信息关联预警,准确评估**风险。这种“早发现、早处置”的机制,不仅很大程度减少了传染病传播风险,还通过动态分析医疗资源需求,优化了药品、防护用品等物资调配,提升了公共卫生资源利用效率。

智慧转型,从“被动报告”到“主动感知”传统传染病监测依赖医疗机构被动上报,存在时效性差、覆盖面有限等问题。系统通过强化日常监测信息分析和定期风险评估,构建起“主动感知”新模式。系统实时研判重点传染病流行态势和发展趋势,定时通报监测分析结果,为防控策略调整提供前瞻性指导。更重要的是,系统推动医疗机构和疾控机构信息系统有效对接,实现涉疫数据双向流通和异常信号自动识别。例如,当患者就诊记录、药品**或社区健康异常事件出现关联性波动时,系统可立即触发预警,将**信息从传统的“被动报告”转向“主动感知”,大幅缩短响应时间。据研究表明,有效的预警系统可以使传染病防控时间缩短30%以上。

1病例管理病例编号、姓名、性别、年龄、联系方式、疾病名称、症状、就诊时间、医生姓名、医院名称、***进展等2病原体监测病原体名称、监测时间、监测地点、监测结果、检测方法、样本类型等3预警预报预警类型、预警、级、预警信息、发生时间、预计影响范围、采取措施等4接种管理疫苗名称、接种时间、接种地点、接种人员、剂次、保护效果等5**分析**类型、发生时间、发生地点、病例数量、传播途径、***情况、预防措施等6防控措施防控措施名称、执行时间、执行人员、防控效果、总结等7应急响应应急响应、级、启动时间、启动部门、任务分工、应急措施、应急效果等8消毒管理消毒时间、消毒地点、消毒方法、消毒剂、消毒效果等9物资管理物资名称、领用时间、领用人员、物资数量、使用情况、补充计划等10数据统计统计时间、统计类型、统计指标、统计结果、对比分析等11人员管理人员姓名、职务、联系方式、工作部门、培训记录、奖惩情况等12疫苗管理疫苗名称、入库时间、生产厂家、批号、购置方式、使用情况等利用统一标准实现跨部门数据融合。青海中国传染病系统落地

信息平台是传染病预警与监测系统的质感心,负责数据收集、处理、分析和发布。安徽2025传染病系统机构

疾病预防控制管理系统是一种基于计算机技术的管理系统,旨在帮助**和公共卫生机构有效地控制、预防传染病等疾病的发生和传播。该系统可以实现传染病的实时监测,并提供预警和响应机制,可以迅速发现**并做出应对措施。该系统还可以帮助公共卫生机构进行疾病的数据统计和分析,有效指导各类卫生服务提供者的疾病预防和控制工作,保障人民身体健康和社会稳定。此外,该系统还具有良好的可扩展性和互操作性,可以适应各种情境和变化,并与其他卫生信息系统进行集成和共享,保障整个卫生信息体系的协调一致和高效运行。安徽2025传染病系统机构

- 吉林中国传染病系统建设 2025-11-10

- 安徽2025传染病系统机构 2025-11-10

- 北京手机传染病系统APP 2025-11-10

- 云南中国传染病系统APP 2025-11-10

- 天津全国传染病系统标准 2025-11-10

- 贵州云端传染病系统落地 2025-11-10

- 四川全国传染病系统标准 2025-11-10

- 宁夏中国传染病系统用户 2025-11-09