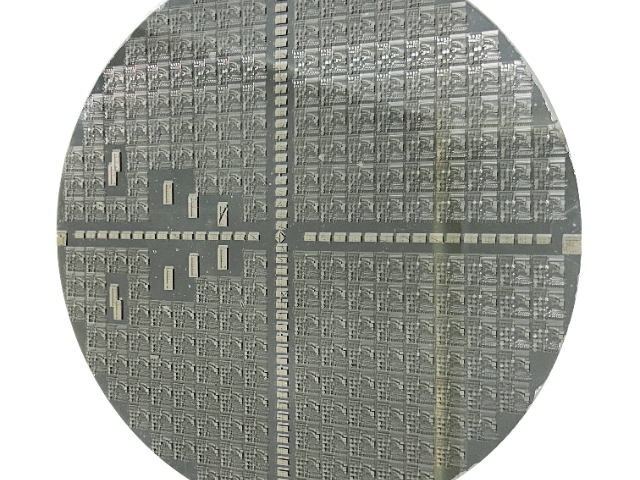

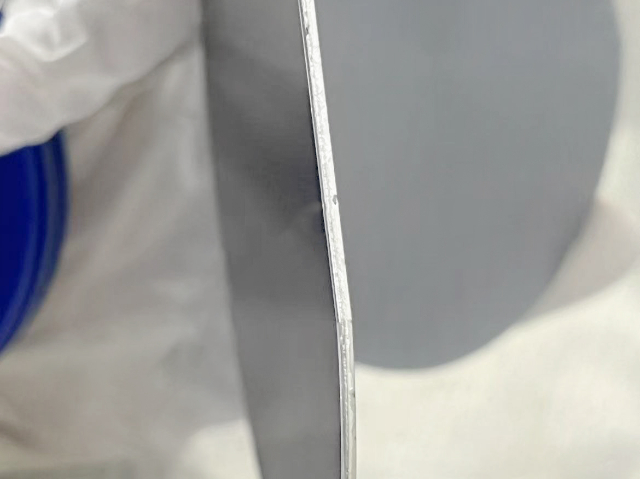

围绕晶圆键合技术的中试转化,研究所建立了从实验室工艺到中试生产的过渡流程,确保技术参数在放大过程中的稳定性。在 2 英寸晶圆键合技术成熟的基础上,团队逐步探索 6 英寸晶圆的中试工艺,通过改进设备的承载能力与温度控制精度,适应更大尺寸晶圆的键合需求。中试过程中,重点监测键合良率的变化,分析尺寸放大对工艺稳定性的影响因素,针对性地调整参数设置。目前,6 英寸晶圆键合的中试良率已达到较高水平,为后续的产业化应用提供了可行的技术方案,体现了研究所将科研成果转化为实际生产力的能力。晶圆键合为量子离子阱系统提供高精度电极阵列。中山低温晶圆键合厂商

科研团队探索晶圆键合技术在柔性半导体器件制备中的应用,针对柔性衬底与半导体晶圆的键合需求,开发了适应性的工艺方案。考虑到柔性材料的力学特性,团队采用较低的键合压力与温度,减少衬底的变形与损伤,同时通过优化表面处理工艺,确保键合界面的足够强度。在实验中,键合后的柔性器件展现出一定的弯曲耐受性,电学性能在多次弯曲后仍能保持相对稳定。这项研究拓展了晶圆键合技术的应用场景,为柔性电子领域的发展提供了新的技术支持,也体现了研究所对新兴技术方向的积极探索。中山低温晶圆键合厂商晶圆键合推动磁存储器实现高密度低功耗集成。

在异质材料晶圆键合的研究中,该研究所关注宽禁带半导体与其他材料的界面特性。针对氮化镓与硅材料的键合,团队通过设计过渡层结构,缓解两种材料热膨胀系数差异带来的界面应力。利用材料外延平台的表征设备,可观察过渡层在键合过程中的微观变化,分析其对界面结合强度的影响。科研人员发现,合理的过渡层设计能在一定程度上提升键合的稳定性,减少后期器件使用过程中的界面失效风险。目前,相关研究已应用于部分中试器件的制备,为异质集成器件的开发提供了技术支持,也为拓宽晶圆键合的材料适用范围积累了经验。

MEMS麦克风制造依赖晶圆键合封装振动膜。采用玻璃-硅阳极键合(350℃@800V)在2mm²腔体上形成密封,气压灵敏度提升至-38dB。键合层集成应力补偿环,温漂系数<0.002dB/℃,131dB声压级下失真率低于0.5%,满足车载降噪系统需求。三维集成中晶圆键合实现10μm间距Cu-Cu互连。通过表面化学机械抛光(粗糙度<0.3nm)和甲酸还原工艺,接触电阻降至2Ω/μm²。TSV与键合协同使带宽密度达1.2TB/s/mm²,功耗比2D封装降低40%,推动HBM存储器性能突破。该所针对不同厚度晶圆,研究键合过程中压力分布的均匀性调控方法。

针对晶圆键合技术中的能耗问题,科研团队开展了节能工艺的研究,探索在保证键合质量的前提下降低能耗的可能。通过优化温度 - 压力曲线,缩短高温保持时间,同时采用更高效的加热方式,在实验中实现了能耗的一定程度降低。对比传统工艺,改进后的方案在键合强度上虽无明显提升,但能耗降低了部分比例,且键合界面的质量稳定性不受影响。这项研究符合半导体产业绿色发展的趋势,为晶圆键合技术的可持续应用提供了思路,也体现了研究所对工艺细节的持续优化精神。晶圆键合为深空探测提供宇宙尘埃原位捕集与分析一体化芯片。中山低温晶圆键合厂商

晶圆键合为红外探测系统提供宽带透明窗口与真空封装。中山低温晶圆键合厂商

围绕晶圆键合技术的标准化建设,该研究所联合行业内行家开展相关研究。作为中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会倚靠单位,其团队参与了多项行业标准的研讨,针对晶圆键合的术语定义、测试方法等提出建议。在自身研究实践中,团队总结了不同材料组合、不同尺寸晶圆的键合工艺参数范围,形成了一套内部技术规范,为科研人员提供参考。同时,通过与其他科研机构的合作交流,分享键合过程中的质量控制经验,推动行业内工艺水平的协同提升。这些工作有助于规范晶圆键合技术的应用,促进其在半导体产业中的有序发展。中山低温晶圆键合厂商