- 品牌

- 文兮科技

- 型号

- 古诗文学习乐园

- 软件名称

- 古诗文学习乐园

- 产品类型

- 古诗文AI伴读

- 版本类型

- 电脑板,ipad版

- 版本语言

- 简体中文版

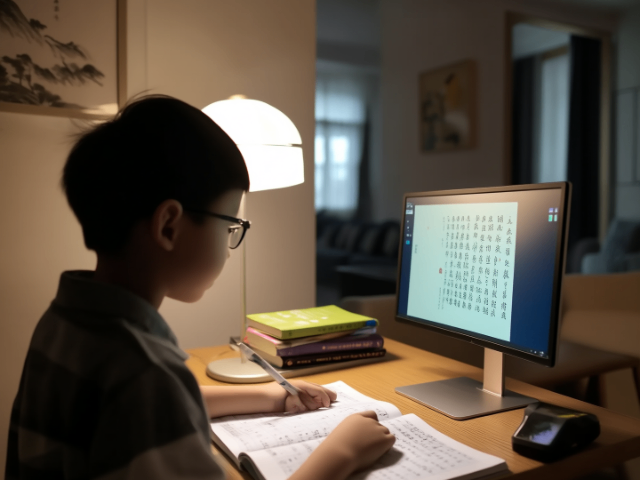

教育模式的革新:从单向传授到个性化赋能1.精细化学习路径构建AI伴读通过分析读者阅读轨迹、知识掌握程度等数据,可生成个性化学习方案。例如沈阳浑南九中应用的AI系统能实时生成图文并茂的沉浸式场景,帮助学生理解《红楼梦》等经典名著的复杂人物关系。这种动态调整机制突破了传统课堂的"大水漫灌"模式,实现"千人千面"的知识传递。2.教学重心的战略转移教师角色正从知识传授者转向学习引导者。AI承担作业批改、知识点解析等重复性工作,使教师能将精力集中于思维训练和价值观引导。如重庆图书馆的智慧阅读空间,通过AI数字馆员实现"零障碍"服务,释放人力资源投入深度阅读指导。AI伴读能给《论语》配上宋代学者的批注,让古老文字与现代思考直接对话。大数据伴读规划

随着教育部 “科技赋能阅读创新工程” 的深入推进,AI 古诗文伴读已从概念走向规模化应用。《关于深入实施全国青少年学生读书行动的通知》明确提出,要推动中小学校逐步覆盖 “AI 伴读计划”,开发适配古诗文学习的 “AI 阅读助手”,打造国家智慧教育读书平台 2.0 版作为技术支撑。这一政策背景下,市场上涌现出多种 AI 伴读产品,涵盖语音合成、场景重构、分层解读等关键功能,旨在解决传统古诗文教学中 “抽象难懂”“反馈滞后”“因材施教难落地” 等痛点。江苏无障碍伴读性价比"古诗文学习乐园”能够根据学生的年级自动匹配相应的古诗文内容。

尽管AI伴读前景广阔,其发展也需警惕以下风险:•技术依赖与思维惰性:过度依赖AI的“秒级解答”可能导致学生缺乏深度思考的习惯(如遇到问题直接等待AI答案而非自主推导),或在信息筛选中丧失单独判断能力(如盲目接受AI推荐的“热门书单”而忽略经典)。需设计“引导式交互”(如先鼓励学生自主思考,再提供补充信息),平衡技术辅助与自主学习。•数据隐私与算法偏见:学生的阅读偏好、认知弱点等敏感数据若被滥用,可能导致隐私泄露;若算法设计存在偏见(如只有推荐符合主流价值观的文本,忽视多元文化),可能限制学生的视野拓展。需建立严格的数据加密机制,并通过多元数据训练算法,确保推荐的公平性。•情感联结的缺失:AI难以完全替代人类教师的情感支持(如对学生阅读挫败感的共情、对兴趣点的个性化激发)。未来需探索“人机协同”模式(如AI负责知识传递,教师聚焦情感互动),避免教育沦为“技术冰冷灌输”。

以“AI伴读”为主的技术革新正重塑阅读生态,通过个性化交互与智慧化服务构建起“人机共读”的新范式。清华大学团队研发的“元宇宙图书馆”已实现脑机接口伴读,通过神经信号解码技术,系统能实时捕捉读者对《百年孤独》魔幻场景的想象图谱,并动态调整叙事节奏,实验显示受试者的文学意象感知力提升57%。技术普惠层面,讯飞开放平台推出的“无障碍阅读助手”集成语音转写、文字放大与情感计算功能,为视障群体提供“听读一体”服务,其方言识别准确率达98.6%,有效弥合数字阅读鸿沟。然而,AI伴读的深度应用仍面临多重挑战。实时解答阅读中的生词、专业术语,AI 伴读降低跨领域与外语阅读门槛。

不同年龄段的孩子在认知发展、学习需求和情感特征上存在明显差异,AI伴读系统通过分龄化策略实现精细适配,具体设计如下:三、小学高段(9-12岁):思维深化与创造力激发1.跨学科项目设计结合《清明上河图》AI修复项目,引导分析宋代市井文化,同步开展数学测量(店铺面积计算)、文学创作(商贩对话编写)等综合实践,培养问题解决能力。2.批判性思维训练在阅读《三只小猪》时,AI提出"大灰狼是否必须被消灭?"等开放性问题,引导分析文本隐含价值观。系统内置逻辑推演工具,帮助绘制故事情节因果链。3.技术工具渗透引入图形化编程设计电子皮影戏,将传统叙事智慧转化为可交互作品。如用Scratch编写"草船借箭"程序,理解物理原理与策略制定的关联。AI伴读能生成定制化学习路径,例如智能精读推荐系统。浙江特殊伴读常用知识

孩子读恐龙绘本,翻天文杂志,AI自动关联“恐龙灭绝与小行星撞击”的科学链。大数据伴读规划

针对古诗文 “场景抽象、时空遥远” 的学习难点,AI 伴读系统引入 3D 场景重构技术,构建沉浸式学习环境。以《山居秋暝》教学为例,系统可通过动态动画还原 “雨后山林、明月照松、浣女归来” 的诗中场景,用户点击诗句即可触发对应片段,搭配古风配乐与字幕注解强化感知。部分产品还开发 “诗人生平 AR 卡片”,扫描课本诗句就能查看王维、李白等诗人的生平故事与创作背景短视频(时长 3-5 分钟),帮助学生建立时空认知。教学实践表明,这种可视化手段能让 88% 的学生快速理解 “莲动下渔舟” 等意象,原本只能背诵的学生占比从 55% 降至 15%,但需警惕过度依赖动画可能导致的自主想象能力减弱问题,部分系统已增设 “无动画文本赏析” 模式作为平衡。大数据伴读规划

从师生反馈来看,AI 古诗文伴读的认可度整体较高,但也暴露出改进空间。教师群体普遍肯定分层解读与自动批改功能,认为其缓解了教学压力,尤其助力 “因材施教” 落地,但希望系统能深化情感解读评价,目前多数产品只能判断答案对错,难以评估学生对诗人情感的深层理解。学生层面,中小学生更偏爱场景动画与游戏化模块,高中生则期待更多学术性资源,如 “诗人风格演变分析”“历代评注对比” 等内容。部分学生反映,部分 AI 语音的 “古风感不足”,希望增加更多历史人物声线选择;还有用户提出,希望系统支持自定义学习计划,避免统一推送内容与个人进度脱节。实时纠正发音错误并标注问题音节,AI 伴读助力提升语言朗读流利度。...

- 大数据伴读系统 2025-11-19

- 浙江公正伴读规划 2025-11-19

- 江苏专注伴读规划 2025-11-19

- 江苏一对一伴读性价比 2025-11-19

- 无障碍伴读软件 2025-11-19

- 现代伴读软件 2025-11-19

- 开展伴读常用知识 2025-11-19

- 浙江开展伴读平台 2025-11-19

- 上海现代伴读以客为尊 2025-11-19

- 大数据伴读规划 2025-11-19

- 上海大数据伴读平台 2025-11-05

- 上海精英伴读常用知识 2025-11-05

- 靠谱的伴读软件 2025-11-05

- 上海特殊伴读系统 2025-11-05

- 江苏兴趣伴读常用知识 2025-11-05

- 上海儿童伴读规划 2025-11-05