- 品牌

- 文兮科技

- 型号

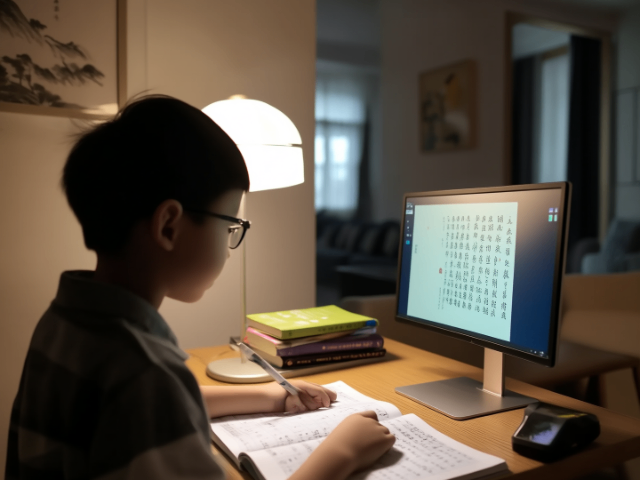

- 古诗文学习乐园

- 软件名称

- 古诗文学习乐园

- 产品类型

- 古诗文AI伴读

- 版本类型

- 电脑板,ipad版

- 版本语言

- 简体中文版

不同年龄段的孩子在认知发展、学习需求和情感特征上存在明显差异,AI伴读系统通过分龄化策略实现精细适配,具体设计如下:三、小学高段(9-12岁):思维深化与创造力激发1.跨学科项目设计结合《清明上河图》AI修复项目,引导分析宋代市井文化,同步开展数学测量(店铺面积计算)、文学创作(商贩对话编写)等综合实践,培养问题解决能力。2.批判性思维训练在阅读《三只小猪》时,AI提出"大灰狼是否必须被消灭?"等开放性问题,引导分析文本隐含价值观。系统内置逻辑推演工具,帮助绘制故事情节因果链。3.技术工具渗透引入图形化编程设计电子皮影戏,将传统叙事智慧转化为可交互作品。如用Scratch编写"草船借箭"程序,理解物理原理与策略制定的关联。AI检测到挫败情绪时,用鼓励的语气说:“刚才这段你读得很认真,我们休息下再挑战!”。兴趣伴读靠谱吗

家长通过AI伴读系统生成的报告调整孩子学习计划,需结合数据洞察与教育策略,具体可分为以下关键步骤:问题诊断与策略制定1.薄弱环节定位系统通过错题分析(如数学应用题错误率42%)和语义理解偏差检测,生成能力短板报告。例如PU教育I发现孩子对"亚瑟王传说"文化背景理解不足后,推送欧洲神话对比模块。2.个性化调整建议根据学习风格(视觉型/听觉型)推荐资源。如学而思AI家教为视觉型学生生成思维导图笔记,为听觉型学生匹配有声讲解。江苏无障碍伴读软件AI伴读能用父母录制的声音朗读故事,通过声音情感联结激发儿童阅读兴趣。

以“AI伴读”为突破口的教育革新正催生阅读生态的范式转移,其价值已超越工具属性,演变为重塑认知范式的人文载体。在基础教育实践中,南京江北新区浦口外国语学校构建的“AI共读生态”颇具启示:通过豆包AI与《城南旧事》主人公英子的虚拟对话,学生得以跨越时空解构文本隐喻,教师滕锦茹创新采用“AI辩论会”“剧本杀阅读”等模式,使《鲁滨逊漂流记》的生存哲学探讨转化为多维思辨实验场。技术赋能下,写作障碍学生露宝借助AI分步引导完成3页习作,其个性化提问策略(如“时间、地点、人物”追问法)成功开发语言表达潜能,印证了AI作为“思维脚手架”的独特价值。

学龄前儿童的AI伴读系统需通过“技术约束+能力培养”双轨机制实现平衡,具体策略如下:能力培养:强化自主学习根基1.混合式认知训练•AI引导+实体操作:扫描《好饿的毛毛虫》绘本时,AI提示“请找到3片红色树叶贴纸”,完成实体拼贴后触发故事续编•多感官协同:在《小兔子乖乖》伴读中,系统用震动反馈模拟敲门声节奏,要求孩子拍手回应,强化听觉与动作联结2.元认知能力干预•设置“思考气泡”提示:当孩子连续3次依赖AI解答时,弹出“你觉得小红帽为什么会被大灰狼骗?”等开放式问题,引导自主思考•生成“能力护照”:记录孩子自主翻书次数、实体玩具操作时长等数据,转化为可兑换AI使用时间的积分AI伴读能在阅读过程中自动关联相关文献、历史背景或科学原理。

以“AI伴读”为主的技术革新正重塑阅读生态,通过个性化交互与智慧化服务构建起“人机共读”的新范式。在基础教育领域,AI伴读系统已实现从单向知识传递到深度思维引导的跨越:有中学引入AI智能体辅助《西游记》《诗经》等经典阅读,通过动态演绎、音乐场景渲染及苏格拉底式追问,将平面化文本转化为沉浸式剧场,学生阅读效率提升45%的同时,批判性思维能力增强;腾讯“企鹅读伴”则依托混元大模型打造“社交化阅读”,用户可通过AR扫描实体书使用3D知识沙盘,参与答题闯关、云批注共享等互动,青少年日均阅读时长激增53%。公共文化服务场景中,地方图书馆的智能伴读机器人突破时空限制,家长录制的语音库让儿童通过“父母声线”感受亲子共读的温度,结合图书馆资源库实现“所想即所得”的准确荐书。读完《小王子》,AI不只问“写了什么”,而是问“如果你是小王子,会怎么选择?”,引导孩子自己说。浙江国内伴读平台

AI伴读是跨语言家庭的“文化桥梁”。兴趣伴读靠谱吗

结合传统的纸质阅读和AI伴读的数字化阅读。例如,在学校图书馆设置专门的纸质阅读区域,同时也配备AI伴读设备。教师布置阅读任务时,可以要求学生先进行纸质阅读,然后再利用AI伴读工具进行总结、拓展和分析。•鼓励家长参与,家长可以在孩子使用AI伴读时进行监督和引导。例如,家长可以和孩子一起阅读,当孩子想要使用AI伴读时,家长先与孩子讨论书中的内容,然后再让孩子借助AI伴读进一步深入学习。在对学生阅读成果的评估中,不仅关注答案的正确性,还要考察学生的思考过程和自主学习能力。例如,除了传统的考试,可以增加阅读报告、阅读反思日志等形式,要求学生在报告中体现自己在使用AI伴读工具过程中的思考,如在哪些地方利用了AI的帮助,自己在哪些方面还有不足等。•对于AI伴读工具本身,也要评估其对用户自主学习能力的影响。如果发现某个AI伴读工具导致用户过度依赖,就需要对其功能进行调整。兴趣伴读靠谱吗

从师生反馈来看,AI 古诗文伴读的认可度整体较高,但也暴露出改进空间。教师群体普遍肯定分层解读与自动批改功能,认为其缓解了教学压力,尤其助力 “因材施教” 落地,但希望系统能深化情感解读评价,目前多数产品只能判断答案对错,难以评估学生对诗人情感的深层理解。学生层面,中小学生更偏爱场景动画与游戏化模块,高中生则期待更多学术性资源,如 “诗人风格演变分析”“历代评注对比” 等内容。部分学生反映,部分 AI 语音的 “古风感不足”,希望增加更多历史人物声线选择;还有用户提出,希望系统支持自定义学习计划,避免统一推送内容与个人进度脱节。实时纠正发音错误并标注问题音节,AI 伴读助力提升语言朗读流利度。...

- 大数据伴读系统 2025-11-19

- 浙江公正伴读规划 2025-11-19

- 江苏专注伴读规划 2025-11-19

- 江苏一对一伴读性价比 2025-11-19

- 无障碍伴读软件 2025-11-19

- 现代伴读软件 2025-11-19

- 开展伴读常用知识 2025-11-19

- 浙江开展伴读平台 2025-11-19

- 上海现代伴读以客为尊 2025-11-19

- 大数据伴读规划 2025-11-19

- 上海大数据伴读平台 2025-11-05

- 上海精英伴读常用知识 2025-11-05

- 靠谱的伴读软件 2025-11-05

- 上海特殊伴读系统 2025-11-05

- 江苏兴趣伴读常用知识 2025-11-05

- 上海儿童伴读规划 2025-11-05