- 品牌

- 文兮科技

- 型号

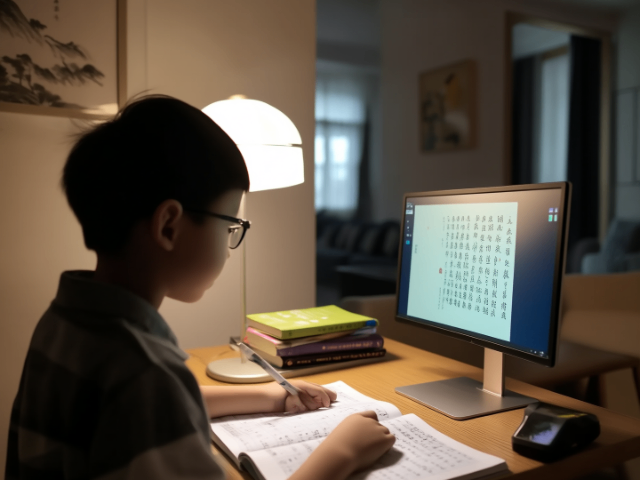

- 古诗文学习乐园

- 软件名称

- 古诗文学习乐园

- 产品类型

- 古诗文AI伴读

- 版本类型

- 电脑板,ipad版

- 版本语言

- 简体中文版

质量阅读资源(如名校师资、经典藏书、专业解读)的分配不均是教育公平的重要阻碍,而AI伴读通过数字化普惠有望缓解这一问题:•降低质量资源门槛:偏远地区或教育资源匮乏的学生可通过AI伴读获取与城市重点学校同等质量的阅读指导(如名校教师的讲解音频、有影响力学者的背景解读),甚至通过多语言翻译功能接触国际经典(如直接阅读英文原版《小王子》并实时翻译生词)。•适配特殊需求群体:针对阅读障碍(如阅读速度慢、注意力分散)、语言学习者(如外语初学者)等特殊群体,AI可定制个性化方案——例如,为阅读障碍学生提供分段阅读、语音朗读+图文结合的呈现方式;为外语学习者调整文本难度(如简化句子结构)并提供发音纠正。•推动终身学习生态:AI伴读可覆盖全年龄段(从儿童启蒙到老年兴趣阅读),通过持续跟踪用户的学习轨迹,形成“个人阅读成长档案”,支持跨阶段、跨领域的学习衔接(如小学生阅读《昆虫记》后,系统推荐中学阶段的《物种起源》简写版及科普视频),助力构建“学习型社会”。AI伴读赋能纸质书智能化升级,扫描书页即可获取延伸知识图谱。精英伴读性价比

出版产业的转型:内容生产的范式变革1.创作与编校流程的智能化AI已深度参与选题策划、内容生成等环节。中华书局利用AI技术完成古籍智能校勘,效率提升300%以上;河南文艺出版社尝试AI生成内容与人类创作结合,开发出互动式历史读物。这种人机协同模式正在重构内容生产链。2.商业模式的多维创新出版机构探索"基础服务公益+增值服务付费"模式。例如咪咕阅读的AI听书提供公益基础服务,而定制化学习计划、有研究之人讲座等高级服务形成新盈利点。这种分层运营策略正在重塑数字阅读市场格局。江苏智能伴读靠谱吗偏远地区学生通过AI伴读,能获得与城市校园同步的精讲、文物数字展陈和跨学科拓展。

阅读生态的重构:多维体验的深度融合1.媒介形态的突破性演进AR/VR技术与AI的结合催生沉浸式阅读体验。河南大学出版社开发的《西游记》AR绘本,通过3D建模和智能交互,让读者在虚拟场景中与角色互动,实现从平面阅读到全息感知的跨越。这种多模态交互正在重塑"阅读"的定义边界。2.知识网络的智能延展AI伴读系统可实时关联跨文本知识。当读者阅读《人类简史》时,系统自动调取考古发现、基因研究等新的成果,构建动态知识图谱。这种"阅读即探索"的模式,使单一文本成为打开知识宇宙的入口。

社会认知的演进:思维能力的重新定义1.深度思考能力的强化需求尽管AI能快速提炼书籍精华,但89.9%的青少年仍认为深度阅读不可或缺。如《滕王阁序》的赏析,AI可解析典故却难传递文字背后的情感共鸣,这促使人们更重视文本细读与批判性思考。2.信息素养教育的紧迫性面对AI可能产生的错误解读(如历史事件时间线偏差),重庆市所有人阅读办公室通过"陆海讲读堂"等活动,培养公众的信息甄别能力。未来教育体系或将增设"AI伦理与批判性思维"课程。跨学科融合从口号落地为常态——读《物种起源》时,AI自动关联初中生物的“自然选择”课件。

尽管AI伴读前景广阔,其发展也需警惕以下风险:•技术依赖与思维惰性:过度依赖AI的“秒级解答”可能导致学生缺乏深度思考的习惯(如遇到问题直接等待AI答案而非自主推导),或在信息筛选中丧失单独判断能力(如盲目接受AI推荐的“热门书单”而忽略经典)。需设计“引导式交互”(如先鼓励学生自主思考,再提供补充信息),平衡技术辅助与自主学习。•数据隐私与算法偏见:学生的阅读偏好、认知弱点等敏感数据若被滥用,可能导致隐私泄露;若算法设计存在偏见(如只有推荐符合主流价值观的文本,忽视多元文化),可能限制学生的视野拓展。需建立严格的数据加密机制,并通过多元数据训练算法,确保推荐的公平性。•情感联结的缺失:AI难以完全替代人类教师的情感支持(如对学生阅读挫败感的共情、对兴趣点的个性化激发)。未来需探索“人机协同”模式(如AI负责知识传递,教师聚焦情感互动),避免教育沦为“技术冰冷灌输”。AI伴读是会“说话”的书海向导,像私人教师般拆解复杂段落。浙江特色伴读

AI伴读弥补家长知识盲区的“移动知识库”。精英伴读性价比

不同年龄段的孩子在认知发展、学习需求和情感特征上存在明显差异,AI伴读系统通过分龄化策略实现精细适配,具体设计如下:

五、高中阶段(15-18岁):学术研究与社会影响评估1.学术能力衔接针对《乡土中国》阅读,AI自动生成田野调查问卷模板,指导使用Python进行数据分析,形成"文本-数据-报告"完整研究链路。2.技术影响评估在伴读科幻作品时,要求评估AI技术描述的科学合理性,如《三体》中"二向箔"的物理可行性分析,撰写技术影响评估报告。3.创作实践延伸开发"AI协同创作"系统,学生可调用GPT-4辅助构思小说框架,但需人工完成中心情节设计。系统自动检测原创度,确保学术诚信。 精英伴读性价比

从师生反馈来看,AI 古诗文伴读的认可度整体较高,但也暴露出改进空间。教师群体普遍肯定分层解读与自动批改功能,认为其缓解了教学压力,尤其助力 “因材施教” 落地,但希望系统能深化情感解读评价,目前多数产品只能判断答案对错,难以评估学生对诗人情感的深层理解。学生层面,中小学生更偏爱场景动画与游戏化模块,高中生则期待更多学术性资源,如 “诗人风格演变分析”“历代评注对比” 等内容。部分学生反映,部分 AI 语音的 “古风感不足”,希望增加更多历史人物声线选择;还有用户提出,希望系统支持自定义学习计划,避免统一推送内容与个人进度脱节。实时纠正发音错误并标注问题音节,AI 伴读助力提升语言朗读流利度。...

- 大数据伴读系统 2025-11-19

- 浙江公正伴读规划 2025-11-19

- 江苏专注伴读规划 2025-11-19

- 江苏一对一伴读性价比 2025-11-19

- 无障碍伴读软件 2025-11-19

- 现代伴读软件 2025-11-19

- 开展伴读常用知识 2025-11-19

- 浙江开展伴读平台 2025-11-19

- 上海现代伴读以客为尊 2025-11-19

- 大数据伴读规划 2025-11-19

- 上海大数据伴读平台 2025-11-05

- 上海精英伴读常用知识 2025-11-05

- 靠谱的伴读软件 2025-11-05

- 上海特殊伴读系统 2025-11-05

- 江苏兴趣伴读常用知识 2025-11-05

- 上海儿童伴读规划 2025-11-05