- 品牌

- 文兮科技

- 型号

- 古诗文学习乐园

- 软件名称

- 古诗文学习乐园

- 产品类型

- 古诗文AI伴读

- 版本类型

- 电脑板,ipad版

- 版本语言

- 简体中文版

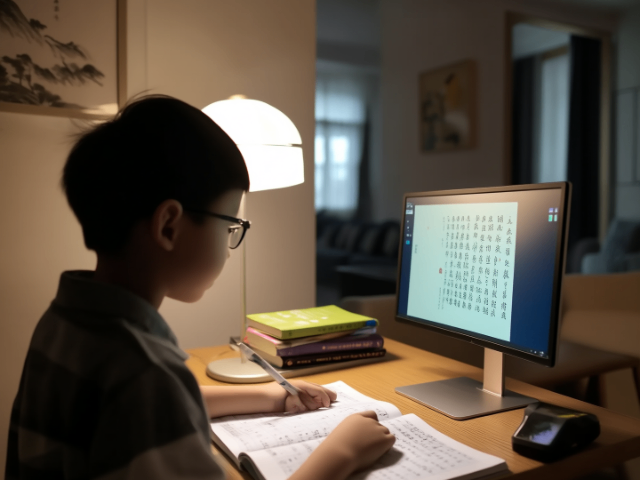

不同年龄段的孩子在认知发展、学习需求和情感特征上存在明显差异,AI伴读系统通过分龄化策略实现精细适配,具体设计如下:差异化技术支撑•学龄前:触觉传感器+语音情绪识别(误差率<3%)•小学段:AR增强现实+游戏化激励机制(任务完成率提升65%)•初高中:知识图谱构建+多轮对话推理(逻辑连贯性评分达87分)教育部《使用指南》明确要求,AI伴读需遵循"认知发展适配原则",通过动态难度调节(如阅读速度自适应)、多模态反馈(视觉/听觉/触觉协同)等技术,实现从"被动接受"到"主动建构"的能力跃迁。家长可通过系统生成的"数字成长护照",实时查看各维度发展指标,科学调整伴读策略。AI伴读是情绪的“阅读调节员”,摄像头捕捉到你皱眉时,会自动降低章节难度。一对一伴读以客为尊

儿童阅读教育•低幼伴读:AI机器人通过卡通形象与语音互动降低阅读门槛,如“小艾”机器人识别6万册绘本并支持指读。•能力培养:南京学校利用AI模拟《城南旧事》角色对话,引导学生参与沉浸式辩论与剧本杀。2.公共文化服务升级•图书馆转型:广州图书馆推出5GAI客服,实现7×24小时图书查询与续借;马鞍山图书馆通过自助借还柜提升服务效率,30秒完成借阅流程。•无障碍阅读:AR技术助力视障者“看见”文字,如广州图书馆的口述影像活动重构光影世界。3.家庭共读模式革新智能音箱(如天猫精灵)提供亲子共读模式,自动生成语音纪念片段;AI阅读助手根据儿童反馈追问,促进互动式学习。一对一伴读五星服务AI伴读能用父母录制的声音朗读故事,通过声音情感联结激发儿童阅读兴趣。

不同年龄段的孩子在认知发展、学习需求和情感特征上存在明显差异,AI伴读系统通过分龄化策略实现精细适配,具体设计如下:二、小学低段(6-9岁):兴趣激发与基础能力构建1.分级阅读体系采用"3+2+1"荐书模式:教师推荐3本经典、AI匹配2本拓展、家长共享1本兴趣读物。如《神奇校车》系列配套AR实验模拟,扫描书页即可观看火山喷发模拟动画。2.互动式学习支架在《西游记》伴读中,AI化身孙悟空引导孩子选择取经路线,通过分支剧情理解人物决策逻辑。系统记录每次选择并生成"决策树"可视化报告,帮助家长了解思维发展轨迹。3.基础素养培育开发"AI验证手册"训练信息甄别能力:要求对比3个来源的恐龙知识,追踪原始出处,绘制思维导图验证合理性。每日使用时长控制在20分钟,防止屏幕依赖。

使用AI进行家庭教育时平衡AI工具和亲子互动关系的一些方法:一、设定使用时间限制明确每天使用AI教育工具的时长。例如,规定每天使用AI学习软件不超过两小时。这可以避免孩子过度依赖AI,也能保证有足够的时间用于亲子互动。研究显示,过长时间沉浸在电子设备中会减少孩子与父母面对面交流的欲望。二、强调AI的辅助角色让家长和孩子都认识到AI只是辅助学习的工具。比如,当孩子使用AI解题时,家长要引导孩子把AI给出的答案作为一个参考,鼓励孩子自己思考不同的解题思路。像使用作业帮的AI智能辅导时,家长可以和孩子一起探讨答案背后的原理,而不是单纯接受答案。三、利用AI促进互动1.选择有互动功能的AI工具。例如,有些AI英语学习软件有亲子互动游戏环节,家长可以和孩子一起参与,在游戏中学习英语单词和语法。2.以AI为话题展开亲子对话。当孩子使用AI工具学习后,家长可以和孩子聊聊使用过程中的有趣发现、遇到的困难等,增进彼此的了解。四、保持情感连接1.在使用AI工具的过程中,家长要关注孩子的情绪。如果孩子因为AI给出的结果而沮丧,家长要及时给予安慰和鼓励,而不是只关注学习结果。孩子读长句卡壳,AI自动拆成短句并搭配漫画。

结合传统的纸质阅读和AI伴读的数字化阅读。例如,在学校图书馆设置专门的纸质阅读区域,同时也配备AI伴读设备。教师布置阅读任务时,可以要求学生先进行纸质阅读,然后再利用AI伴读工具进行总结、拓展和分析。•鼓励家长参与,家长可以在孩子使用AI伴读时进行监督和引导。例如,家长可以和孩子一起阅读,当孩子想要使用AI伴读时,家长先与孩子讨论书中的内容,然后再让孩子借助AI伴读进一步深入学习。在对学生阅读成果的评估中,不仅关注答案的正确性,还要考察学生的思考过程和自主学习能力。例如,除了传统的考试,可以增加阅读报告、阅读反思日志等形式,要求学生在报告中体现自己在使用AI伴读工具过程中的思考,如在哪些地方利用了AI的帮助,自己在哪些方面还有不足等。•对于AI伴读工具本身,也要评估其对用户自主学习能力的影响。如果发现某个AI伴读工具导致用户过度依赖,就需要对其功能进行调整。跨学科融合从口号落地为常态——读《物种起源》时,AI自动关联初中生物的“自然选择”课件。儿童伴读创新

AI伴读是古籍的“智能修复师”,扫描泛黄书页时,AI自动识别模糊字迹、校正错漏。一对一伴读以客为尊

以“AI伴读”为引擎的阅读正突破传统边界,构建起虚实融合的智慧阅读生态。在基础教育领域,有中学开发的“AI+情境化阅读”系统,通过AR技术将《诗经》中的“蒹葭苍苍”转化为动态水墨画卷,配合声纹分析实时反馈学生诵读情感偏差,使文言文理解准确率提升42%;有图书馆推出的“AI亲子共读舱”突破物理空间限制,家长通过手机录制方言故事后,机器人可自动生成多语言版本并匹配动画场景,留守儿童与父母实现“跨时空共读”,日均互动时长达到传统模式的3倍。一对一伴读以客为尊

从师生反馈来看,AI 古诗文伴读的认可度整体较高,但也暴露出改进空间。教师群体普遍肯定分层解读与自动批改功能,认为其缓解了教学压力,尤其助力 “因材施教” 落地,但希望系统能深化情感解读评价,目前多数产品只能判断答案对错,难以评估学生对诗人情感的深层理解。学生层面,中小学生更偏爱场景动画与游戏化模块,高中生则期待更多学术性资源,如 “诗人风格演变分析”“历代评注对比” 等内容。部分学生反映,部分 AI 语音的 “古风感不足”,希望增加更多历史人物声线选择;还有用户提出,希望系统支持自定义学习计划,避免统一推送内容与个人进度脱节。实时纠正发音错误并标注问题音节,AI 伴读助力提升语言朗读流利度。...

- 大数据伴读系统 2025-11-19

- 浙江公正伴读规划 2025-11-19

- 江苏专注伴读规划 2025-11-19

- 江苏一对一伴读性价比 2025-11-19

- 无障碍伴读软件 2025-11-19

- 现代伴读软件 2025-11-19

- 开展伴读常用知识 2025-11-19

- 浙江开展伴读平台 2025-11-19

- 上海现代伴读以客为尊 2025-11-19

- 大数据伴读规划 2025-11-19

- 上海大数据伴读平台 2025-11-05

- 上海精英伴读常用知识 2025-11-05

- 靠谱的伴读软件 2025-11-05

- 上海特殊伴读系统 2025-11-05

- 江苏兴趣伴读常用知识 2025-11-05

- 上海儿童伴读规划 2025-11-05