- 品牌

- 上海利翔

- 服务内容

- 软件开发,软件定制,管理系统,技术开发

- 版本类型

- 普通版,升级版,企业版,标准版

- 适用范围

- 企业用户

- 所在地

- 北京,上海,广州,深圳,杭州,南京,天津,广西,江苏,四川,内蒙古,黑龙江,陕西,吉林,广东,甘肃,湖南,山西,云南,山东,浙江,湖北,福建,成都,新疆,青海,河南,中国澳门,安徽,河北,西藏,辽宁,海南,重庆,宁夏,中国香港,中国台湾,江西,贵州,武汉,全国

- 系统要求

- windows98,OS,windows2000,windows,windowsXP,windows7,windowsvista,MAC,MACOS

马家奇认为,传统传染病监测与预警方式的主要弊端在于:一是“被动监测”,即依赖临床医生的主动诊断和报告。传染病的早期诊断,需要医生结合患者多病原检查检验结果和流行病学史等进行综合判断,很可能因病原检测结果延迟、缺乏风险识别辅助等各种因素,使得医生无法及时、准确做出诊断,导致传染病漏诊和迟报、漏报,甚至忽略对疑似新发传染病的早期排查。二是“人工报告”,存在信息采集缓慢、数据准确性不高等问题。上报流程存在断点,导致监测报告时效性、监测数据准确性均有所下降。数据显示,从临床医生作出传染病诊断,到疾控人员看到报告,一般需4个小时以上。手工转录的方式,也为各种人为因素导致填报信息错误提供了可能。实验室检测结果作为监测数据的重要组成部分,对于传染病预警和防控具有重要意义。宁夏未来传染病系统APP

目前,我国流感监测网络已覆盖全国所有地市,并向陆、海口岸县级市延伸;2023年,我国哨点医院累计监测到约1700万例流感样病例,网络监测实验室检测样本100多万份。同时,我国已在122个地级市布设城市污水监测点。下一步,为防范和应对流感等呼吸道传染病引发的大流行,我国将创新医防协同机制,升级改造传染病网络直报系统,加强从人到环境和动物的全过程风险监测,改进病原识别能力。此外,我国还将加强与世卫组织合作,推动实施新修订的国际卫生条例。“通过流感监测,可以及时掌握流感活动和流行情况。”中国疾控中心副主任李群说,对流感病毒的变异进行监测,能为疫苗的选择提供重要科学依据。河南2025传染病系统预警传染病预警与监测系统由监测网络构成,包括医疗机构、疾控中心、实验室等,负责收集传染病数据。

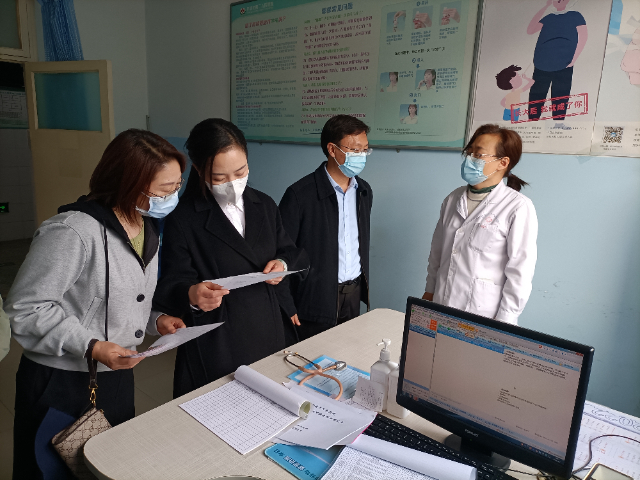

从“被动报告”到“主动监测”与“被动监测”相结合,实现智能**感知,我国传染病监测预警模式迎来重大变革。HIT**网从中国疾病预防控制中心(CDC)获悉,进入2024年,国家强化公共卫生体系建设的一项重要任务正在悄然铺开:在全国各省统筹区域,近1.6万家二级及以上医疗机构将全面部署“国家传染病智能监测预警前置软件”(以下简称“国家前置软件”)。各省市纷纷行动,通过召开宣贯会议,解读这项任务的主要内容与推进重点、难点,确保国家前置软件在辖区相关医疗机构的顺利落地。“在医疗机构部署应用国家前置软件,其**意义是长期以来的传染病监测方式将从‘被动报告’转向‘主动感知’,在疾控信息化建设整体规划设计中具有里程碑式的作用和地位。”中国疾病预防控制中心(CDC)卫生信息首席**马家奇在接受HIT**网专访时表示。

人群分布:根据病例的年龄、性别和职业等信息,分析病例的人群聚集性。当地罕见/少见病种:当地从未发生过或近5年来从未报告的病种。对预警信息进行初步分析后仍不能排除异常增加或聚集时,应立即通过电 话等方式做进一步核实。核实内容包括疾病诊断的准确性、病例的相关信息以 及**发展趋势等。电话核实结果仍不能排除的,需进行现场调查。并完成现场调查信息的反馈。根据预警规则,完成传染病电子病历信 息转换为传染病预警信号,以便开展传染病来源排查和风险识别,包括是否有潜在聚集性风险、是否有敏感身份人员(医护人员、公共服务人员等)。首先,数据获取是传染病防控的基础。

一旦系统检测到异常情况和关注疾病的触发条件,将立即触发预警提醒机制,通知院内相关监测部门和疾控监测机构进行协同排查和调查工作,以便及时采取措施,遏制**蔓延。在技术实现层面上,国家前置软件采用“旁路部署”在医院网络的DMZ区。其通过自然语言处理技术,自动提取医疗机构电子病历数据中的结构化要素,并经过标签化处理,动态建立患者电子疾病档案(EDR)数据库,所需数据采用分类映射的方式,如“诊断”数据要求实时映射上报,部分检查检验结果需在2小时内完成映射上报,出院数据的时效要求是T+0等;通过传染病风险识别知识图谱、知识推理、**规则、检查检验和传染性四个方面,进行动态风险评估,实时触发疑似/确诊病例的预警及处置提醒。上述所有数据处理工作均在本地完成,相关数据与数据处理结果需在服务器中保存14天,过期将自动***。符合国家要求的五级地址库,方便临床医生填报。广西未来传染病系统机构

医疗机构是传染病监测数据的重要来源,包括医院、社区卫生服务中心等,负责日常诊疗过程发现的传染病报告。宁夏未来传染病系统APP

国家传染病智能监测预警前置软件到目前已经显现三方面成效:风险预警能力提升:通过多维度数据建模,可识别异常传播趋势,例如对症状不典型或检测结果延迟的病例增设“待确诊”标签,降低漏诊风险。移动端支持:配套APP供防保科医生使用,提供病例审核、风险提示和统计分析功能,覆盖全国1万多家医疗机构。长期规划:下一步将强化系统巡检与数据质量监控,深化跨区域信息共享,构建更高效的公共卫生应急体系。 宁夏未来传染病系统APP

- 河北医疗传染病系统APP 2025-11-06

- 云端传染病系统信息 2025-11-06

- 四川利翔科技传染病系统预警 2025-11-06

- 陕西手机传染病系统管理 2025-11-06

- 安徽医疗传染病系统行业 2025-11-06

- 江苏医疗传染病系统转型 2025-11-06

- 2026传染病系统平台 2025-11-06

- 浙江全国传染病系统APP 2025-11-06