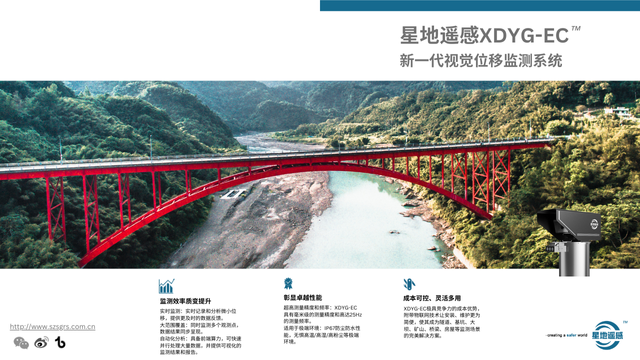

- 品牌

- 星地遥感

- 型号

- XDYG-RAPIDSAR

- 类型

- 大范围地表沉降监测

- 测量精度

- 2-5mm

- 规格

- XDYG-RAPIDSAR

- 产地

- 深圳

InSAR助力跨区域高速通道的精细化监控。在省际高速和区域性经济走廊中,跨区段的统一形变监测长期缺乏有效手段,特别是路基不均匀沉降问题。InSAR可对整条线路以统一基准系进行监测,输出多期形变速率图和异常区域地图。结合设计断面与施工资料,系统可评估是否存在地基失稳或早期隐患。例如在长三角某高速改扩建项目中,InSAR帮助项目方提前定位三处不对称沉降段落,为后续加固提供依据,避免了施工期间二次开挖风险。其低干预、跨区统筹能力非常适合交通集团作为“数字高速”建设的重要技术手段之一。0年历史数据还原工程真实“变形档案”。高切坡InSAR监管平台

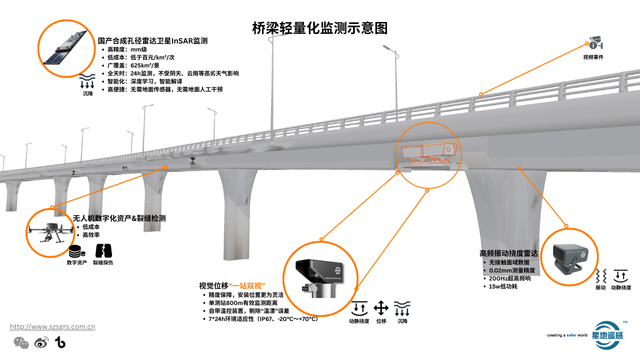

InSAR赋能桥梁扩建与病害诊断的前期评估。在城市交通建设中,桥梁加宽改造及病害修复工程正逐步增多。如何在不开挖、不接触的条件下掌握现状结构变形规律,是设计阶段的重要问题。InSAR通过多期干涉图像分析,可识别桥台、桥墩及邻近结构的形变历史与趋势,帮助设计单位判断结构响应是否符合原设计意图,并评估是否存在持续变形发展风险。在苏南某城市快速路改造中,InSAR技术在勘察初期就识别出引桥区域存在非对称沉降现象,为方案调整提供了充分证据,减少了后期设计变更与成本浪费。高切坡InSAR监管平台覆盖广、分辨高,InSAR重新定义“全域监测”。

水土保持工程与小流域治理动态监测。我国西部山区、黄土高原等地区水土流失严重,治理任务重且持续周期长。传统水土保持工程主要通过修筑梯田、淤地坝、拦沙沟等措施降低径流强度与地表侵蚀,但长期稳定性与生态反馈效果难以量化评估。InSAR技术可以对整个小流域范围进行周期性形变检测,监测土体压实、边坡稳定性与工程结构安全状态,识别治理区是否出现滑移、沉陷等问题。在甘肃陇南、陕西延安等流域治理试点区,InSAR已与水利厅平台对接,实现了对“人工+自然”耦合系统的动态监管,有助于水利部门从“治标”转向“治本”,从“工程完工”转向“成效追踪”。

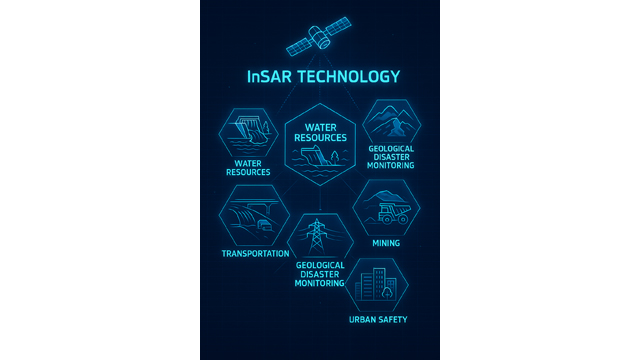

InSAR赋能尾矿库坝体远程变形监测。尾矿库作为高风险工业设施,其坝体稳定性关系到下游环境与人员生命安全。传统人工巡视和点位仪器布设难以实现大范围、高频率、全天候的连续监测。InSAR技术可通过对尾矿坝区域持续获取的雷达图像进行干涉处理,实现对坝体整体与局部区域的时序形变分析,识别沉降、隆起、滑移等形变异常。多个西部省份已在尾矿库安全监测中引入InSAR,作为传统安全监测手段的重要补充,有效提升突发风险的早期识别能力与信息化管理水平。可对接各类GIS平台,实现一图统览、分层管理。

InSAR技术支撑城市燃气管线与老旧小区变形识别。城市地下燃气系统具有覆盖广、埋深浅、巡检难等特点,一旦出现基础沉降或构筑物翘曲,极易诱发泄漏甚至燃爆等事故。InSAR可辅助城建部门识别管道走廊两侧的地表沉降变化,尤其适用于老旧小区与工业遗留片区。平台可通过雷达影像序列输出变形速率图,将形变重点区域叠加城市管网图进行联动预警。如广州某区管网改造前,通过InSAR发现一处年均沉降超过30mm的街区,为管线迁改提供了时间窗口和地理依据,防患于未然。利用InSAR数据,评估矿山开采对地表稳定性的影响。高切坡InSAR监管平台

通过卫星遥感,掌握地质变化,保障安全。高切坡InSAR监管平台

InSAR支撑山区旅游景区基础设施监测。众多旅游景区位于山地、峡谷、水体周边,自然因素引发的地质变形会对栈道、观景平台、道路及索道等结构造成潜在风险。景区常规监测资源有限,现场作业复杂。InSAR可在无人员进场的前提下,对整个景区范围进行周期性形变识别。贵州某4A景区在汛期前利用InSAR平台提前识别一处栈道后山潜在滑移,随后配合现场检验判定为次生滑坡带,并封闭管控。该技术日益成为景区“平急两用”的基础感知方案,特别适合应对突发天气或假期客流高峰期间的安全保障需求。高切坡InSAR监管平台

InSAR助力跨区域高速通道的精细化监控。在省际高速和区域性经济走廊中,跨区段的统一形变监测长期缺乏有效手段,特别是路基不均匀沉降问题。InSAR可对整条线路以统一基准系进行监测,输出多期形变速率图和异常区域地图。结合设计断面与施工资料,系统可评估是否存在地基失稳或早期隐患。例如在长三角某高速改扩建项目中,InSAR帮助项目方提前定位三处不对称沉降段落,为后续加固提供依据,避免了施工期间二次开挖风险。其低干预、跨区统筹能力非常适合交通集团作为“数字高速”建设的重要技术手段之一。0年历史数据还原工程真实“变形档案”。高切坡InSAR监管平台InSAR赋能桥梁扩建与病害诊断的前期评估。在城市交通建...

- 栏水坝InSAR生产企业 2025-09-02

- 沉降位移InSAR预警管控系统 2025-08-28

- 机器视觉位移InSAR解决方案哪家好 2025-08-27

- 地下室基坑InSAR仪器 2025-08-23

- 堤身沉降InSAR预警管控系统 2025-08-14

- 边坡位移InSAR解决 2025-08-13

- 机器视觉位移InSAR厂家报价 2025-08-12

- 桥梁InSAR系统 2025-08-11

- 第三方安全InSAR介绍 2025-08-10

- 船闸InSAR预警系统 2025-08-05

- 船闸InSAR渠道价格 2025-07-23

- 挡墙InSAR检测 2025-07-21

- 水闸InSAR解决方案哪家好 2025-07-21

- 上部建筑沉降与垂直度InSAR运营商哪家好 2025-07-21

- 边坡位移InSAR预警 2025-07-20

- 安全InSAR售价 2025-07-19

- 沉降位移桥梁轻量化安全监测预警平台 02-14

- 自动化桥梁轻量化安全监测厂家供应 02-14

- 边坡雷达桥梁轻量化安全监测介绍 02-14

- 变形桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-14

- 高支护桥梁轻量化安全监测预警系统 02-14

- 地下室基坑桥梁轻量化安全监测预警管控 02-13

- 一体化桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-13

- 自动化变形桥梁轻量化安全监测监控平台 02-13

- 变形桥梁轻量化安全监测预警系统 02-13

- 渗流压力桥梁轻量化安全监测渠道价格 02-13