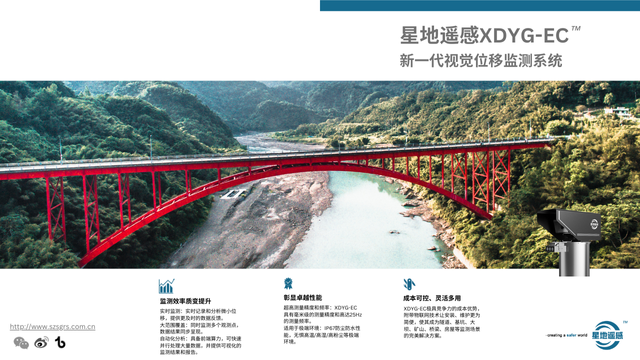

- 品牌

- 星地遥感

- 型号

- XDYG-RAPIDSAR

- 类型

- 大范围地表沉降监测

- 测量精度

- 2-5mm

- 规格

- XDYG-RAPIDSAR

- 产地

- 深圳

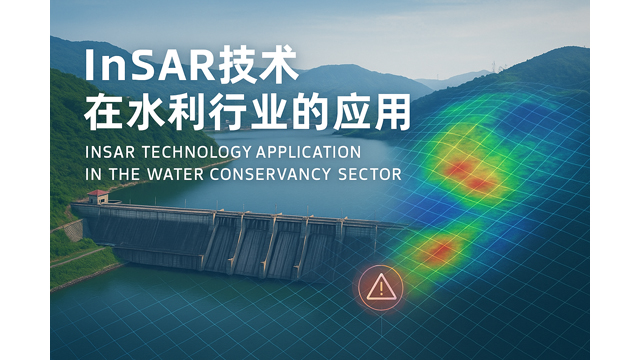

水土保持工程与小流域治理动态监测。我国西部山区、黄土高原等地区水土流失严重,治理任务重且持续周期长。传统水土保持工程主要通过修筑梯田、淤地坝、拦沙沟等措施降低径流强度与地表侵蚀,但长期稳定性与生态反馈效果难以量化评估。InSAR技术可以对整个小流域范围进行周期性形变检测,监测土体压实、边坡稳定性与工程结构安全状态,识别治理区是否出现滑移、沉陷等问题。在甘肃陇南、陕西延安等流域治理试点区,InSAR已与水利厅平台对接,实现了对“人工+自然”耦合系统的动态监管,有助于水利部门从“治标”转向“治本”,从“工程完工”转向“成效追踪”。InSAR平台支持全国产数据源接入,符合政策导向。在线InSAR监管平台

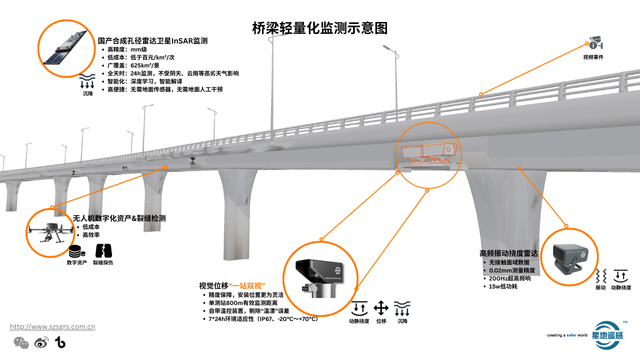

水利工程中大量边坡和坝体处于植被覆盖或复杂地形区域,传统人工测量难以长期、稳定获取高精度数据。星地遥感结合InSAR遥感监测技术,自主研发的RapidSAR系统,支持多种国产卫星SAR数据接入,并通过定点布设高增益角反射器,有效增强回波信号,提升沉降监测的空间分辨率和时间序列稳定性。结合应用经验来看,RapidSAR系统在东江水源工程、北江大堤等水利重点工程中,已成功实现大范围(月度/季度)自动化沉降数据获取与风险研判。该系统还支持全自动化处理流程,包括滤波、格式转换、图像增强和专题图输出,为水利部门构建低成本、可复制的普查级安全监测体系提供了强有力技术支撑,响应了水利部关于“构建现代化水库运行矩阵”的政策精神。边坡位移InSAR费用高分辨率形变监测,为各行业提供科学决策支持。

InSAR技术在矿山边坡与地裂缝监测中的融合创新。矿区边坡稳定性与尾矿坝安全一直是矿山管理的重点与难点,传统GNSS和人工监测手段布设难度大,监测周期长,易受天气等条件限制。InSAR遥感监测技术通过对历史和当前卫星影像进行干涉处理,构建区域内形变热区图谱,可发现早期未被识别的滑移带或断裂风险。结合矿山生产调度数据,还可对形变行为与采掘活动建立动态因果模型。在内蒙古、陕西等大型露天矿区,InSAR已成为边坡管理与开采计划调整的决策依据,也为监管部门提供了高频率、低干扰的技术支撑。

InSAR助力重大基础设施项目“事前可研+事后评估”全生命周期管理。高等级公路、枢纽型轨道交通与干线输电工程的可行性研究中,常涉及区域地质安全分析与形变趋势预测。InSAR可提供历史十年以上的变形数据,用于回顾性分析地形稳定性趋势,为工程选线、场址选择提供参考依据。项目建成后,InSAR平台继续作为运维工具,周期性推送沉降、隆起、滑移等区域变化图层,实现从“前期论证”到“运行评估”的闭环管理。此类机制已被深圳、成都等城市列为重大工程监测评估的技术参考体系之一。高频获取,适应突发极端天气下的数据需求。

InSAR助力山区交通抢险中实现快速形变评估。山区道路塌方或桥梁垮塌后的应急抢通工作需要快速判断周边地质形变趋势。InSAR平台可在几小时内调取历史影像、叠加突发事件前后的形变热区图,辅助工程人员快速识别是否存在新的滑移带或二次灾害风险。在一次西南山区暴雨引发的塌方中,平台分析显示邻近边坡具备稳定性,可部署抢通设备,从而缩短了抢险响应时间,提高效率。该能力正逐渐成为交通应急系统中信息前置与辅助决策的重要模块。高精度形变监测,为地质灾害防控提供数据支持。位移InSAR报价

InSAR技术监测输电线路塔基沉降,保障电力输送安全。在线InSAR监管平台

InSAR提升自然资源精细监管能力,支撑“双评价”与用途管控。自然资源“双评价”制度对土地资源适宜性提出更高要求。InSAR可提供覆盖区域内的历史形变趋势、局部敏感带识别等空间数据,支撑生态保护红线划定、基本农田稳定性研判与城乡建设用地动态识别。在江苏、福建等地,InSAR形变图层已作为“国土空间用途管控一张图”的重要组成,辅助评价建设选址的地质适宜性,也为土地复垦、耕地保护与生态修复项目提供可量化的形变指标,是精细化国土管理的重要手段之一。在线InSAR监管平台

InSAR助力跨区域高速通道的精细化监控。在省际高速和区域性经济走廊中,跨区段的统一形变监测长期缺乏有效手段,特别是路基不均匀沉降问题。InSAR可对整条线路以统一基准系进行监测,输出多期形变速率图和异常区域地图。结合设计断面与施工资料,系统可评估是否存在地基失稳或早期隐患。例如在长三角某高速改扩建项目中,InSAR帮助项目方提前定位三处不对称沉降段落,为后续加固提供依据,避免了施工期间二次开挖风险。其低干预、跨区统筹能力非常适合交通集团作为“数字高速”建设的重要技术手段之一。0年历史数据还原工程真实“变形档案”。高切坡InSAR监管平台InSAR赋能桥梁扩建与病害诊断的前期评估。在城市交通建...

- 栏水坝InSAR生产企业 2025-09-02

- 沉降位移InSAR预警管控系统 2025-08-28

- 机器视觉位移InSAR解决方案哪家好 2025-08-27

- 地下室基坑InSAR仪器 2025-08-23

- 堤身沉降InSAR预警管控系统 2025-08-14

- 边坡位移InSAR解决 2025-08-13

- 机器视觉位移InSAR厂家报价 2025-08-12

- 桥梁InSAR系统 2025-08-11

- 第三方安全InSAR介绍 2025-08-10

- 船闸InSAR预警系统 2025-08-05

- 船闸InSAR渠道价格 2025-07-23

- 挡墙InSAR检测 2025-07-21

- 水闸InSAR解决方案哪家好 2025-07-21

- 上部建筑沉降与垂直度InSAR运营商哪家好 2025-07-21

- 边坡位移InSAR预警 2025-07-20

- 安全InSAR售价 2025-07-19

- 沉降位移桥梁轻量化安全监测预警平台 02-14

- 自动化桥梁轻量化安全监测厂家供应 02-14

- 边坡雷达桥梁轻量化安全监测介绍 02-14

- 变形桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-14

- 高支护桥梁轻量化安全监测预警系统 02-14

- 地下室基坑桥梁轻量化安全监测预警管控 02-13

- 一体化桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-13

- 自动化变形桥梁轻量化安全监测监控平台 02-13

- 变形桥梁轻量化安全监测预警系统 02-13

- 渗流压力桥梁轻量化安全监测渠道价格 02-13