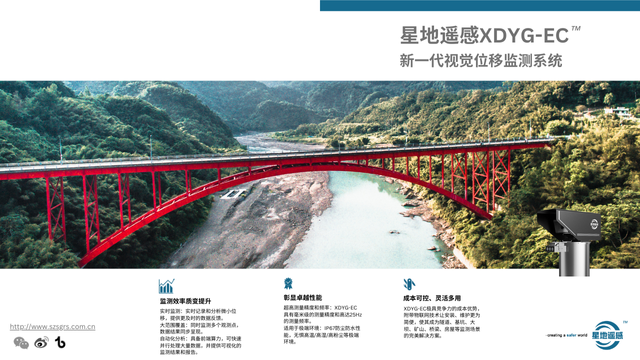

- 品牌

- 星地遥感

- 型号

- XDYG-RAPIDSAR

- 类型

- 大范围地表沉降监测

- 测量精度

- 2-5mm

- 规格

- XDYG-RAPIDSAR

- 产地

- 深圳

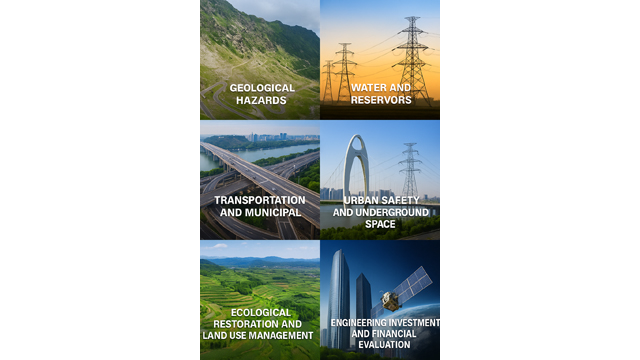

InSAR在绿色基础设施项目的动态评估作用凸显。海绵城市、生态绿堤、绿道系统等绿色基础设施已成为城市生态更新的重要方向。此类工程常处于地形复杂或沉降敏感区域,若出现长期位移可能影响排涝、蓄水与景观功能。InSAR能够提供低成本、大范围、连续性的背景形变图层,用于建设初期选址论证、后期运行评估与风险管理。杭州某海绵社区项目已将InSAR形变图与生态调蓄设计图结合应用,评估蓄水区微沉降与植被演替影响,有效保障了工程目标与生态功能的长期协同稳定。为水利、交通、城市等重大工程赋能的关键技术。边坡InSAR销售

InSAR推动矿山“绿色关停”期间的稳定性监管。部分矿山在资源开采完成后并未彻底闭合,边坡、回采区与地裂缝带仍存在安全风险,特别是在绿化与生态修复阶段。InSAR提供了一种不干扰现场施工的动态监管方式。通过中低频周期性的雷达图像获取,可评估修复区域是否存在形变复活、新的滑移带等问题。贵州、山西等地已将InSAR应用于废弃矿山生态恢复项目监管中,实现从采矿到关停后的全周期安全可视化闭环,是“绿色矿山”监管数字化的重要工具。边坡InSAR销售高分辨率形变监测,提升交通设施运维效率。

InSAR结合人工智能提升自动识别与推送能力。面对海量遥感图像数据,传统人工解译效率有限。当前,InSAR平台已开始集成人工智能算法,对形变图序列自动标注“趋势异常”“速率激增”“波动加大”等标签。通过训练历史工程案例数据,平台可建立模型库,对滑坡前兆、沉降平台扩展等模式进行预分类,极大提高推送效率与识别准确率。在福建某城市群项目中,InSAR平台实现了每月自动识别400余处潜在异常区,并配合人工复核筛选出20余个需重点关注区域,有效优化了巡查与干预资源分配效率。

InSAR推动“市政设施+自然风险”双因素复合评估机制。城市设施如立交、雨污分流系统、桥梁群等大范围分布在不同地质单元中,极易受到地裂缝、沉降带等自然因素的影响。传统设计评估往往只考虑工程强度,未形成与地质风险的综合判断模型。InSAR技术可提供结构单元所处区域的形变长期演化趋势,叠加构造线、地下水等数据形成“设施-地质”二元风险地图,为城市更新工程建立更具韧性的管控机制。目前在郑州、西安等地的重大工程中已形成此类融合设计参考体系。利用InSAR数据,提升基础设施安全评估与维护效率。

InSAR提升自然资源精细监管能力,支撑“双评价”与用途管控。自然资源“双评价”制度对土地资源适宜性提出更高要求。InSAR可提供覆盖区域内的历史形变趋势、局部敏感带识别等空间数据,支撑生态保护红线划定、基本农田稳定性研判与城乡建设用地动态识别。在江苏、福建等地,InSAR形变图层已作为“国土空间用途管控一张图”的重要组成,辅助评价建设选址的地质适宜性,也为土地复垦、耕地保护与生态修复项目提供可量化的形变指标,是精细化国土管理的重要手段之一。精细到厘米、覆盖上百平方公里,一次解读千变万化。边坡InSAR销售

数据可共享,支持多部门协同治理。边坡InSAR销售

水利工程类型多样,既有大体量水库、长距离堤防,也有分布范围广的排涝泵站、边坡挡墙等局部设施,监测系统若不能匹配其尺度特性,便难以发挥应有效能。星地遥感结合实际工程需求,提出“点—线—面”一体化监测策略:在“点”上,通过XDYG-18 GNSS与XDYG-EC视觉系统对重点部位(如坝顶、坝趾、管涌口)实施高精度监测;在“线”上,布设角反射器结合InSAR遥感技术,实现对堤防、渠道、输水隧道等线性设施的周期性沉降监控;在“面”上,利用地基SAR雷达系统或无人机遥感进行整体扫描,快速识别大范围变形热点区域。这一策略在广东惠州某水源调蓄工程中得到大范围实践,为项目管理单位提供了全域、分层、多频率的形变数据,为大体量水利设施运行风险的准确管控提供坚实技术支撑。边坡InSAR销售

InSAR助力跨区域高速通道的精细化监控。在省际高速和区域性经济走廊中,跨区段的统一形变监测长期缺乏有效手段,特别是路基不均匀沉降问题。InSAR可对整条线路以统一基准系进行监测,输出多期形变速率图和异常区域地图。结合设计断面与施工资料,系统可评估是否存在地基失稳或早期隐患。例如在长三角某高速改扩建项目中,InSAR帮助项目方提前定位三处不对称沉降段落,为后续加固提供依据,避免了施工期间二次开挖风险。其低干预、跨区统筹能力非常适合交通集团作为“数字高速”建设的重要技术手段之一。0年历史数据还原工程真实“变形档案”。高切坡InSAR监管平台InSAR赋能桥梁扩建与病害诊断的前期评估。在城市交通建...

- 栏水坝InSAR生产企业 2025-09-02

- 沉降位移InSAR预警管控系统 2025-08-28

- 机器视觉位移InSAR解决方案哪家好 2025-08-27

- 地下室基坑InSAR仪器 2025-08-23

- 堤身沉降InSAR预警管控系统 2025-08-14

- 边坡位移InSAR解决 2025-08-13

- 机器视觉位移InSAR厂家报价 2025-08-12

- 桥梁InSAR系统 2025-08-11

- 第三方安全InSAR介绍 2025-08-10

- 船闸InSAR预警系统 2025-08-05

- 船闸InSAR渠道价格 2025-07-23

- 挡墙InSAR检测 2025-07-21

- 水闸InSAR解决方案哪家好 2025-07-21

- 上部建筑沉降与垂直度InSAR运营商哪家好 2025-07-21

- 边坡位移InSAR预警 2025-07-20

- 安全InSAR售价 2025-07-19

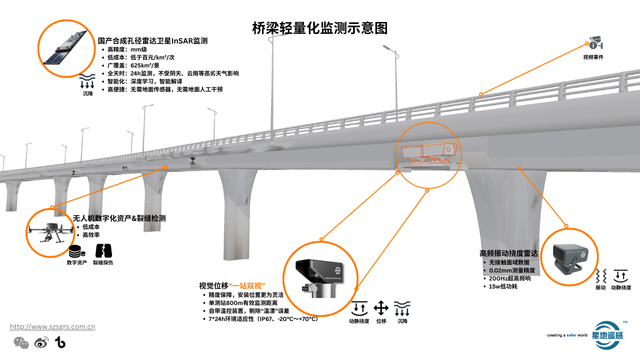

- 沉降位移桥梁轻量化安全监测预警平台 02-14

- 自动化桥梁轻量化安全监测厂家供应 02-14

- 边坡雷达桥梁轻量化安全监测介绍 02-14

- 变形桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-14

- 高支护桥梁轻量化安全监测预警系统 02-14

- 地下室基坑桥梁轻量化安全监测预警管控 02-13

- 一体化桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-13

- 自动化变形桥梁轻量化安全监测监控平台 02-13

- 变形桥梁轻量化安全监测预警系统 02-13

- 渗流压力桥梁轻量化安全监测渠道价格 02-13