面向 2030 年,防雷检测技术将在材料、感知、数据三个维度实现突破。材料检测方面,纳米传感器可嵌入接闪器,实时监测金属腐蚀(分辨率达原子级别,提前到3年预警镀层破损);石墨烯涂层测厚仪能快速评估防腐层老化程度(检测时间从 30 分钟缩短至 2 分钟)。感知技术方面,量子传感打破高阻环境测量瓶颈,在土壤电阻率>1000Ω・m 时,接地电阻测量误差从 ±10% 降至 ±2%;分布式光纤测温系统(DTS)可沿引下线布置,通过温度梯度变化定位接触电阻异常点(精度 ±0.5m)。数据技术方面,数字孪生技术构建防雷系统虚拟模型,输入实时气象数据(如雷暴路径、电场强度),模拟雷击过程并预测薄弱环节(某机场运用该技术提前发现航站楼天窗接闪器的保护盲区);联邦学习算法整合多机构检测数据,在保护隐私的前提下训练雷击风险预测模型,准确率可达 95% 以上。这些技术突破将推动防雷检测从 "事后验证" 走向 "事前预测",为构建主动防御型雷电防护体系奠定基础。防雷竣工检测在古建筑工程中兼顾文物保护,避免检测操作对本体造成物理损伤。重庆防雷资质要求防雷检测类型

正式检测工作启动前,检测机构需完成全方面的技术准备。首先是资料审查环节,需仔细核验防雷工程设计图纸、施工变更文件、隐蔽工程记录、防雷产品合格证书及检测报告等技术资料。重点核查设计方案是否符合建筑物防雷分类标准,比如一类防雷建筑物的滚球半径取值、接闪器布置间距等关键参数是否达标。隐蔽工程记录应详细反映接地体敷设深度、焊接质量、防腐处理等施工细节,这些资料是判断防雷装置施工质量的重要依据。同时,检测人员需熟悉建筑物的使用功能、周边环境及雷电灾害风险等级,制定针对性检测方案,明确检测项目、方法、仪器及人员分工。对特殊场所如易燃易爆场所、电子信息系统机房,需制定专项检测细则,确保检测覆盖所有防雷保护对象。新疆防雷工程检测防雷检测品牌防雷检测通过模拟雷电冲击试验,验证浪涌保护器的保护性能是否达标。

检测行业的伦理主要是客观公正,杜绝 "利益置换" 导致的检测失当。典型伦理问题包括:受客户压力隐瞒重大隐患(如某企业明知接地电阻超标,检测机构为续单出具合格报告,极终引发雷击火灾)、过度检测增加企业负担(如对低风险建筑推荐高价检测套餐)、数据泄露损害客户权益(如将涉密场所的防雷设计参数泄露给竞争对手)。社会责任层面,检测机构需主动服务公共利益:为偏远地区学校、养老院提供义务检测(某省检测协会年均开展公益检测 200 余次,覆盖 500 余个村镇),参与雷电灾害应急预案编制(结合检测数据提出重点防护区域建议),开展防雷科普宣传(制作动画视频讲解 SPD 更换周期:一般 3-5 年,视漏电流监测情况而定)。行业自律组织应建立伦理委员会,制定《防雷检测从业人员道德准则》,明确禁止行为(如同时担任检测与整改业务的双重角色),对违规机构实施黑名单制度,维护检测行业的公信力与社会责任感。

接地电阻值受土壤湿度、温度、季节等因素影响,检测时需进行环境参数修正。雨季土壤湿度升高会导致接地电阻下降,而冬季冻土或干旱期土壤干燥会使电阻值升高,因此检测应选择土壤湿度相对稳定的季节(如春秋季),或通过多次测量取平均值降低误差。当土壤分层明显时,采用温纳四极法测量需延长电流极与电压极间距(如 50m×30m),避免浅层干燥土壤影响测量结果。对于高土壤电阻率地区(如岩石层、沙质土),需计算季节系数 ψ,根据《建筑物防雷设计规范》附录 D,ψ 取值范围为 1.1-1.5(干燥季节取大值),将实测电阻值乘以 ψ 得到修正后的接地电阻值。当发现接地电阻超标时,除检查接地体施工质量外,还需分析周边是否有新建建筑物、道路施工等导致土壤结构改变,必要时采用土壤电阻率测试仪分层测量,确定低电阻接地体的很好敷设深度。防雷工程检测使用紫外成像仪检测放电间隙的电晕放电情况,排查潜在放电隐患。

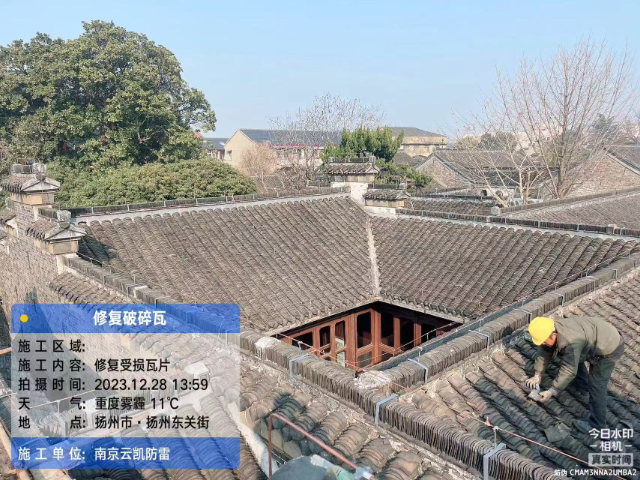

接闪器作为直接承受雷电冲击的部件,其检测包括外观检查、尺寸测量和功能性测试。外观检查需重点关注避雷针、避雷带是否存在弯曲变形、镀层脱落、焊接点锈蚀等问题,对于古建筑的金属屋面接闪器,还需检查其与屋面结构的绝缘处理是否符合要求。尺寸测量方面,避雷针的高度误差需控制在 ±5mm 以内,避雷带的间距在明装时不大于 10 米,暗装时不大于 15 米,网格尺寸对第二类防雷建筑物不超过 10m×10m 或 12m×8m。功能性测试主要针对提前放电避雷针,需检测其触发电压是否符合产品技术参数,对于阵列式接闪器,需通过模拟雷击试验验证其联合接闪效果。在检测高层建筑接闪器时,需注意风向对避雷针保护范围的影响,采用滚球法计算保护半径时,应考虑建筑物高度引起的雷电侧击风险,确保接闪器布置无保护盲区。防雷工程检测对防雷系统的防雷分区(LPZ)划分进行复核,确保多级防护层级合理。甘肃防雷检测品牌

防雷工程检测通过专业仪器测量接地电阻,验证接地体的导电性能与埋深是否达标。重庆防雷资质要求防雷检测类型

区块链的不可篡改特性为检测数据提供法律级存证保障。检测过程中,每个检测点的坐标(GPS 定位)、时间戳、实测数据、仪器编号等信息实时上链,通过 SHA-256 哈希算法生成独有数据指纹,任何修改都会导致哈希值变化(检测机构曾发现某客户擅自篡改报告中的接地电阻值,通过链上数据比对快速识破)。数据共享时,采用智能合约控制访问权限(如监管部门可查看全量数据,客户只能访问自家报告),确保隐私安全。某国家的级别检测平台接入区块链后,检测报告的司法采信率从 60% 提升至 95%,成功应用于多起雷击事故责任纠纷案件(如某工业园区因未整改检测出的接地隐患,法院依据链上数据判定其承担 70% 责任)。技术实施需解决性能问题(如单链每秒处理交易数≥1000),并兼容现有检测系统(通过 API 接口实现数据同步),随着《数据安全法》的深入实施,区块链存证将成为检测行业的标配技术。重庆防雷资质要求防雷检测类型