MEMS(微机电系统)器件的爆发式增长将影像测量仪推向亚微米级测量极限。典型挑战包括:加速度计悬臂梁厚度只2μm,传统光学衍射极限(约0.5μm)难以分辨;陀螺仪谐振腔的纳米级振动需抑制车间微震(<0.01μm);而硅基材料的高反光性导致边缘识别失效。突破方案是多技术融合:蓝光LED(450nm波长)缩短衍射极限至0.25μm;相移干涉法测量薄膜应力,精度达0.01nm;而真空吸附平台消除静电吸附干扰。某博世传感器工厂案例显示,优化后MEMS芯片合格率从82%跃升至97%。操作关键点包括:环境控制Class100洁净度,避免微粒污染;Z轴步进0.05μm的纳米平台实现精细聚焦;软件采用小波变换算法滤除高频噪声。新兴需求来自生物MEMS——测量微流控芯片的0.1μm通道,需透射暗场照明增强对比度。挑战在于动态测量:器件工作时的微米级位移,要求相机帧率>10,000fps,现通过高速CMOS配合区域触发解决。校准标准器采用电子束光刻量块,溯源至NIST。随着MEMS向3D集成发展,设备正开发倾斜照明技术捕捉侧壁形貌。这些突破不只支撑物联网传感器普及,更推动影像测量仪成为“微观世界的尺子”,为智能硬件提供底层质量保障,其技术演进直接关联中国MEMS产业的自主化进程。特征尺寸<10μm,需±0.5μm精度。山东实验室影像测量仪总代

在航空航天领域,影像测量仪是确保飞行安全的主要工具,因其能应对极端精度要求(±1μm)和复杂几何结构。涡轮叶片、火箭喷管等关键部件需承受高温高压,任何微小形变都可能导致灾难性后果。设备通过多光谱光源(如蓝光LED)穿透金属表面氧化层,精细捕捉叶片前缘曲率、冷却孔直径及气膜孔位置度,误差小于0.5μm。例如,某国产大飞机项目中,影像测量仪用于检测机翼蒙皮铆钉孔的同心度,单件测量时间从传统三坐标机的45分钟压缩至8分钟,且避免了接触式探针造成的微裂纹风险。其软件集成AS9100D航空标准模块,自动计算GD&T中的轮廓度、跳动公差,并生成符合FAA认证的追溯报告。环境适应性尤为突出:恒温腔体(±0.1℃控制)抵消车间温差影响,而真空吸附平台防止轻质复合材料(如碳纤维机翼)在测量中位移。据统计,全球Top10航发制造商100%采用此类设备,单台年检测量超5万件。挑战在于微小特征识别——针对0.05mm深的密封槽,需结合结构光投影增强对比度;而钛合金部件的高反光性,则通过偏振滤光技术解决。随着商业航天兴起,影像测量仪正向太空环境模拟舱集成,为可重复使用火箭提供在轨检测支持,彰显其在高级制造中不可替代的地位。山东实验室影像测量仪总代偏振成像系统,多光源融合技术消除眩光。

边缘计算正解决影像测量仪在高速产线中的延迟痛点,将数据处理从云端下沉至设备端。主要价值是毫秒级响应:内置ARM或FPGA芯片实时运行AI模型,例如在饮料瓶盖检测中,1000fps相机捕获图像,边缘节点0.5ms内完成密封圈缺陷识别,触发剔除指令——若依赖云端,网络延迟(>50ms)将导致不良品流入市场。某可乐灌装线案例显示,边缘方案使漏检率归零,产能提升12%。技术实现分三层:传感器层(相机+IMU)预处理数据;边缘网关(如NVIDIAJetson)执行关键算法;云端只汇总统计报表。优势包括:带宽节省——原始图像本地处理,只上传元数据;离线可用性——断网时仍保障基础功能;隐私保护——敏感图像不外传。挑战在于算力分配:轻量级模型(如MobileNet)需压缩至1MB内,精度损失<2%。创新应用在预测性维护——边缘节点分析电机电流波动,提前24小时预警故障。成本效益明显:5G模组增加200,但避开单次停机损失200,但避开单次停机损失5万。随着TSN(时间敏感网络)普及,边缘设备间实现微秒级同步。未来,边缘-云协同将深化:简单任务本地处理,复杂分析上云。

量子传感技术正孕育影像测量仪的下一代突破,有望突破经典光学衍射极限。主要原理是量子纠缠光源:通过自发参量下转换(SPDC)产生纠缠光子对,单光子探测器捕捉相位信息,理论上将分辨率提升至λ/100(可见光波段达4nm)。实验阶段已实现突破——MIT团队用量子关联成像技术,无损测量硅晶圆表面0.8nm台阶高度,精度超传统白光干涉仪10倍。在工业应用预研中,量子增强型设备可解决当前痛点:电池极片涂布厚度波动<0.1μm的实时监控;或半导体EUV光刻掩模的原子级缺陷识别。技术挑战巨大:需维持量子态稳定(当前只能在-269℃超导环境工作),而工业现场振动、温度波动导致退相干。创新方案包括:金刚石NV色心传感器——室温下检测纳米级磁场变化,间接反演材料应力分布;或量子点标记技术,使生物MEMS器件的荧光信号增强100倍。商业化路径分三阶段:2025年前实验室验证,2030年推出模块(如量子光源附件),2035年集成至主流设备。成本预测显示,初期价格是现有设备50倍,但半导体行业愿为3nm以下制程支付溢价。整合光学、激光、触觉等数据源全维度测量。

影像测量仪在汽车制造业中扮演着质量保障的关键角色,尤其针对高精度、高安全性的零部件检测。随着新能源汽车的普及,电池极片、电机转子和刹车盘等部件的尺寸公差要求日益严苛(通常需控制在±5μm内)。例如,在电池生产线上,设备通过高倍率镜头快速扫描极片的涂布宽度、边缘毛刺及对齐度,避免因微小缺陷导致的热失控风险;其软件能自动比对CAD模型,实时生成SPC控制图,将检测效率提升至每分钟30件以上。针对传统燃油车的发动机缸体,影像测量仪可非接触式测量气门座圈的圆度、孔距及表面粗糙度,消除人工卡尺测量时的形变误差。实际应用中,某德系车企引入该设备后,缸盖漏气率下降22%,年节约返工成本超200万元。设备优势在于适应复杂环境:防油污设计的光学镜头能在车间油雾中稳定工作,而快速校准功能(30秒内完成)确保24小时连续生产。此外,它支持多车型柔性切换——通过调用预设程序,5分钟内从检测变速箱齿轮切换至车灯透镜曲率测量。随着自动驾驶传感器(如激光雷达镜片)需求激增,影像测量仪正成为车企供应链的“质量守门员”,不只满足IATF16949标准,更推动零缺陷制造落地。结合数字孪生技术,它将实现从检测到工艺优化的闭环,为智能工厂提供数据基石。AI深度整合、云平台协同、测量即优化闭环。高分辨率影像测量仪总代

深度学习使识别准确率从85%提升至99%以上。山东实验室影像测量仪总代

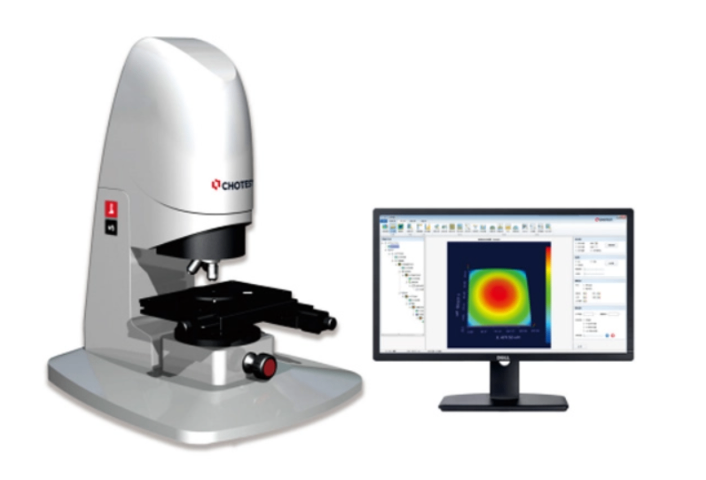

影像测量仪的硬件系统是高精度测量的物质基础,由多个精密模块协同运作。重点组件包括:光学成像单元(配备500万至2000万像素工业相机、0.7X-4.5X连续变焦镜头及多光谱光源),确保在不同材质(如反光金属或透明塑料)下获取清晰图像;高刚性运动平台,实现X/Y轴定位精度±1μm,Z轴自动聚焦范围达100mm;以及控制系统(嵌入式工控机+伺服电机),支持0.001mm步进分辨率。光源技术尤为关键:同轴落射光消除阴影,环形LED提供均匀照明,而较新机型引入结构光投影,实现复杂曲面的3D扫描。此外,环境适应性设计不容忽视——温控系统维持20±1℃恒温,隔振平台抑制外部震动,保障微米级稳定性。校准环节依赖标准量块(如NIST认证的陶瓷球),通过软件自动补偿镜头畸变。在高级机型中,集成激光扫描模块可扩展至亚微米级测量,而自动变倍功能适应从宏观(100mm视野)到微观(0.1mm细节)的无缝切换。硬件创新持续推动性能边界:例如,采用蓝光LED提升透明件对比度,或碳纤维材料减轻运动部件惯性。某汽车零部件厂商反馈,升级硬件后测量重复性误差降低50%。这些技术不只体现机械与光学的融合,更彰显了“硬科技”对工业精度的重要贡献,为前列制造奠定坚实基础。山东实验室影像测量仪总代