- 品牌

- 格局,人民学习,珍岛集团,硅谷兄弟,安财,中企法顾

- 服务项目

- 培训;内训

威海格局国学以传承和弘扬中华优异传统文化为己任,在新时代背景下展现出强烈的文化担当。面对西方文化冲击与快餐文化盛行的现状,它坚守国学阵地,通过严谨的课程设计、生动的教学方式,让年轻人感受到传统文化的深厚底蕴与现实价值,如讲解《庄子》时,结合现代职场压力,引导学员领悟 “心无旁骛” 的专注之道,缓解焦虑情绪。同时,积极参与传统文化的现代化转化,组织国学专业人士与现代学者对话,探讨 “国学智慧如何解决当代社会问题”,形成《国学与现代生活》《传统管理思想的当代应用》等研究成果,为社会发展提供文化借鉴。在乡村振兴中,威海格局国学走进乡村开展公益讲座,用 “家和万事兴” 等理念促进乡村和谐,用 “因地制宜” 思想指导乡村产业发展,助力传统文化与乡村建设融合。这种将文化传承与时代需求相结合的做法,让国学在当代社会焕发生机,体现了威海格局国学的社会责任感与历史使命感。在威海格局,每一堂国学课都是一次穿越时空的智慧之旅。一对一威海格局国学培训方案

威海的社会治理实践中,处处可见传统国学思想的现代转化,展现出“古为今用”的现实价值。在社区治理中,威海推广“邻里互助站”,其运作模式借鉴《周礼》“乡约”制度,通过“德业相劝、过失相规”的互助机制,化解基层矛盾,这与《孟子》“出入相友,守望相助”的理想社会图景一脉相承。在生态保护方面,威海实施的“海洋生态补偿机制”,将《逸周书》“春三月,山林不登斧,以成草木之长”的环保理念,转化为具体的禁渔期制度和海洋保护区建设。在道德建设中,威海评选“威海好人”时,以《二十四孝》《朱子家训》中的道德标准为参考,同时结合现代价值观,倡导“孝老爱亲、敬业奉献”的新风尚。这些实践证明,国学并非束之高阁的古籍文献,而是能够通过创造性转化,成为提升社会治理效能的文化资源,为威海构建和谐社会提供深厚的精神支撑。乳山什么威海格局国学威海国学培训,开启智慧之门,格局屏天下与你同行。

威海渔民在长期的海洋劳作中,将国学中的生存智慧转化为具体的生产实践,形成独特的渔业文化。渔船出海前的 “祭海仪式”,不仅是对《礼记・祭义》“敬天爱人” 思想的践行,更蕴含着科学的风险防控意识 —— 通过仪式凝聚船员精神,检查渔具设备,确保航行安全。渔民的 “观天识海” 本领,实则是对《黄帝内经》“顺四时而适寒暑” 思想的灵活运用,如根据 “月有阴晴圆缺” 判断潮汐变化,依据 “北斗七星” 定位航向,这些经验与现代海洋气象学不谋而合。渔业生产中的 “互助传统” 尤为可贵,威海俚岛镇的渔民至今保留 “帮工制度”,谁家渔船需要大修,邻里主动前来帮忙,不计报酬,这种 “守望相助” 的精神源自《孟子》“乡田同井,出入相友” 的理想社会模型。在当代渔业转型中,威海渔民将《庄子・秋水》“顺应自然” 的思想与生态养殖结合,推广 “贝藻混养” 模式,实现经济效益与海洋保护的双赢,让传统智慧在现代渔业中焕发新生。

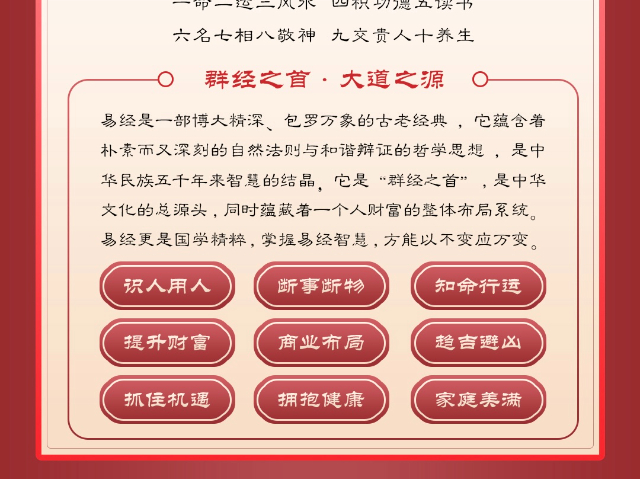

威海格局国学秉持 “文化赋能商业,智慧指引人生” 的崇高宗旨,深深扎根于中华传统文化的肥沃土壤之中。其坚信国学经典所蕴含的深邃智慧,绝不只是尘封于历史古籍,而是能够切实地为现代社会带来崭新的活力与导向。儒家倡导的 “仁、义、礼、智、信”,成为塑造个人品德与企业价值观的中心准则,促使人们在商业活动与日常生活里,坚守道德底线,真诚待人、公正处事。道家的 “道法自然” 观念,则引导人们顺应事物发展的客观规律,在面对复杂多变的市场环境与人生境遇时,保持从容淡定,以柔性的智慧巧妙应对刚性的挑战。法家的 “循名责实”,助力企业构建严谨规范的管理制度,明确职责,提升运营效率。威海格局国学凭借对这些传统智慧的深度挖掘与提炼,期望帮助学员拓宽视野、提升格局,在瞬息万变的时代浪潮里,找准自身定位,做出明智抉择,实现个人与企业的长远发展。威海格局国学课,传经典启迪心灵。

威海的文人学者向来以 “以文弘道” 为己任,将国学修养与地域担当紧密结合。明代威海卫指挥佥事王之都,在戍守海疆之余撰写《环翠楼诗集》,诗中 “保家卫国” 的壮志与《诗经》“修我戈矛,与子同仇” 的爱国精神一脉相承;清代威海籍学者李祖年,在《威海卫乡土志》中以《礼记・王制》的 “观乎人文以化成天下” 为指导,系统梳理威海的历史文化,为地域文化传承留下珍贵文献。近代以来,威海文人更将国学智慧转化为救亡图存的实践,如 1938 年威海教育家于春暄以《论语》“士不可以不弘毅” 为校训,在艰难环境中坚持办学,培养出大批志士。当代威海作家王润滋的小说《鲁班的子孙》,以《墨子》“兼相爱,交相利” 的思想为内核,讲述威海工匠的诚信故事,获全国中篇小说奖。这些文人的实践证明,国学在威海不仅是书斋里的学问,更是融入地域血脉的精神力量。威海格局国学“易经智慧与经营决策”,融合古今智慧,为企业决策提供新视角。开展威海格局国学培训计划

格局屏天下威海学习中心,传承国学之美,点亮智慧之光;一对一威海格局国学培训方案

威海的节庆活动既保留国学传统的内核,又不断融入新时代元素,形成 “守正创新” 的文化景观。农历正月十五的 “渔灯节” 是威海相当有特色的民俗节日,渔民们点燃渔灯祭祀海神,灯阵排列遵循《周易》“八卦方位”,祈福祝祷的祭文融合《尚书》“惠迪吉,从逆凶” 的劝善思想与对渔业丰收的期盼。近年来,威海对渔灯节进行创新升级,增加 “国学灯谜竞猜”“传统礼仪展演” 等环节,让年轻一代在参与中了解《论语》《唐诗》中的经典名句。清明节时,威海人除了扫墓祭祖,还保留 “插柳踏青” 的习俗,这一传统源自《礼记・月令》“仲春之月,令会男女” 的踏青礼俗,如今更发展为 “诵读先贤家训 + 生态安葬宣传” 的新形式。重阳节的 “登高赏菊” 活动,则将《楚辞》“朝饮木兰之坠露兮” 的高洁追求与 “敬老爱老” 的现代主题结合,威海各区会组织老人游览环翠楼,赠送刻有《孝经》名句的纪念品。这些节庆的演变,展现了威海人对国学传统的创造性转化,让古老智慧始终与时代同行。一对一威海格局国学培训方案

- 一对一威海格局国学优势 2026-02-09

- 文登区成人威海格局国学 2026-02-07

- 什么威海格局国学有哪些 2026-02-07

- 宣传威海格局国学优势 2026-02-07

- 专注威海格局国学建议 2026-02-06

- 推荐威海格局国学优惠吗 2026-02-06

- 什么是威海格局国学销售 2026-02-06

- 成人威海格局国学那个正规 2026-02-06

- 推荐威海格局国学答疑解惑 2026-02-06

- 宣传威海格局国学大概价格 2026-02-02

- 信息化威海格局国学共同合作 2026-02-02

- 宣传威海格局国学费用是多少 2026-02-02