- 品牌

- 上海利翔

- 服务内容

- 软件开发,软件定制,管理系统,技术开发

- 版本类型

- 普通版,升级版,企业版,标准版

- 适用范围

- 企业用户

- 所在地

- 北京,上海,广州,深圳,杭州,南京,天津,广西,江苏,四川,内蒙古,黑龙江,陕西,吉林,广东,甘肃,湖南,山西,云南,山东,浙江,湖北,福建,成都,新疆,青海,河南,中国澳门,安徽,河北,西藏,辽宁,海南,重庆,宁夏,中国香港,中国台湾,江西,贵州,武汉,全国

- 系统要求

- windows98,OS,windows2000,windows,windowsXP,windows7,windowsvista,MAC,MACOS

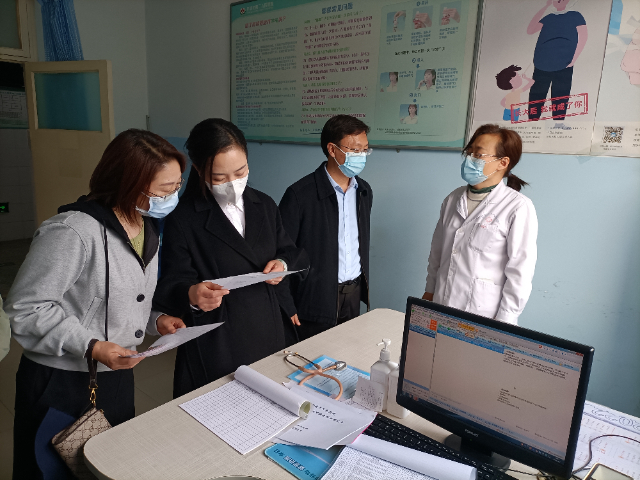

实现从被动监测向主动监测的转型。系统打通了医疗、药店、社区、环境等多行业数据壁垒,建立了多途径、多维度、多节点监测数据汇聚渠道。例如,通过整合医疗机构诊疗记录、药店感冒药**、社区症状报告及环境监测信息,系统可实现多渠道信息关联预警,准确评估**风险。这种“早发现、早处置”的机制,不仅很大程度减少了传染病传播风险,还通过动态分析医疗资源需求,优化了药品、防护用品等物资调配,提升了公共卫生资源利用效率。医疗机构是传染病监测数据的重要来源,包括医院、社区卫生服务中心等,负责日常诊疗过程发现的传染病报告。北京医疗传染病系统APP

譬如,一位病人在上海某医疗机构就诊时,当医生在医生工作站内诊断了(疑似)传染病,信息系统根据病种名称自动弹出已从医保卡/挂号信息中自主采集的基本信息及诊断的传染病报告卡,医生补充个别字段即完成报告;后续,该病例信息通过专网,实时逐级上行到区、市、国家平台。问哪些传染病需要通过系统进行报告?40种法定传染病一旦发现,必须通过系统报告,包括甲类传染病(鼠疫、霍乱)、乙类传染病(如麻疹、登革热、猩红热、等)、丙类传染病(如流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病等)。此外,当地**和卫生行政部门如果认为有必要按照乙类、丙类管理的其他地方性传染病(比如上海将水痘纳入丙类管理),或者其他暴发、流行或原因不明的传染病,以及不明原因肺炎病例和不明原因死亡病例等重点监测疾病,也可纳入报告范畴。黑龙江医疗传染病系统预警预警模型是传染病预警与监测系统的关键技术,通过对历史数据和实时数据的分析,预测发展趋势。

为什么要部署监测预警前置软件?在传统的传染病上报流程中,传染病网络直报系统的报告终端放置在医院负责传染病上报的部门,如防保科或公共卫生科等。临床医生在接诊过程发现传染病病例时,需要先从HIS、电子病历系统中找到患者相关信息,转录填写传染病报告卡(纸质或电子版)后,再传递给防保科医生,然后由防保科医生通过报告终端,再次手工转录并上报。这个过程存在以下弊端:“被动性”:传统的传染病监测主要依赖于临床医生的诊断和报告,这种模式容易受到医生主观判断的影响,且可能因医生的疏忽或经验不足而导致漏报或误报。

传染病监测的内容涉及多个方面,包括传染源、传播途径、临床表现、人群的易感性、流行趋势,以及干预措施的效果等。1、传染源首要任务是寻找并确定传染源。这需要我们深入了解患者***前的身体状况,以及其人口统计信息、生活习惯、经济和文化教育状况、居住条件和人口流动等情况。2、传播途径一旦识别出传播途径,必须立即切断它。例如,对于性传播疾病,应避免多个**并始终使用安全套;对于血液传播疾病,务必注意不要共用针头。3、临床表现需要深入了解传染病的临床表现。通过对比患者***前后的症状,我们可以观察***效果,并为临床用药提供有力依据。4、易感性监测人群对特定传染病的易感性是至关重要的。这包括了解人们在***后是否能够自愈,或者是否会产生保护性抗体。研究表明,有效的预警系统能够使公众传染率降低20%-30%。

智慧转型,从“被动报告”到“主动感知”传统传染病监测依赖医疗机构被动上报,存在时效性差、覆盖面有限等问题。系统通过强化日常监测信息分析和定期风险评估,构建起“主动感知”新模式。系统实时研判重点传染病流行态势和发展趋势,定时通报监测分析结果,为防控策略调整提供前瞻性指导。更重要的是,系统推动医疗机构和疾控机构信息系统有效对接,实现涉疫数据双向流通和异常信号自动识别。例如,当患者就诊记录、药品**或社区健康异常事件出现关联性波动时,系统可立即触发预警,将**信息从传统的“被动报告”转向“主动感知”,大幅缩短响应时间。有效的预警系统能够避免资源过度集中或分散,提高资源利用效率,节约公共开支。上海智慧医院传染病系统

如果医生漏报,即可推送回医生端,强制医生上报。北京医疗传染病系统APP

人群分布:根据病例的年龄、性别和职业等信息,分析病例的人群聚集性。当地罕见/少见病种:当地从未发生过或近5年来从未报告的病种。对预警信息进行初步分析后仍不能排除异常增加或聚集时,应立即通过电话等方式做进一步核实。核实内容包括疾病诊断的准确性、病例的相关信息以及**发展趋势等。电话核实结果仍不能排除的,需进行现场调查。并完成现场调查信息的反馈。根据预警规则,完成传染病电子病历信息转换为传染病预警信号,以便开展传染病来源排查和风险识别,包括是否有潜在聚集性风险、是否有敏感身份人员(医护人员、公共服务人员等)。北京医疗传染病系统APP

- 上海2025传染病系统落地 2025-10-31

- 江苏2026传染病系统落地 2025-10-30

- 湖北智慧医院传染病系统预警 2025-10-30

- 陕西2025传染病系统 2025-10-30

- 北京医疗传染病系统协作 2025-10-30

- 湖南云端传染病系统信息 2025-10-30

- 云端传染病系统行业 2025-10-29

- 陕西2025传染病系统预警 2025-10-29