- 品牌

- 星地遥感

- 型号

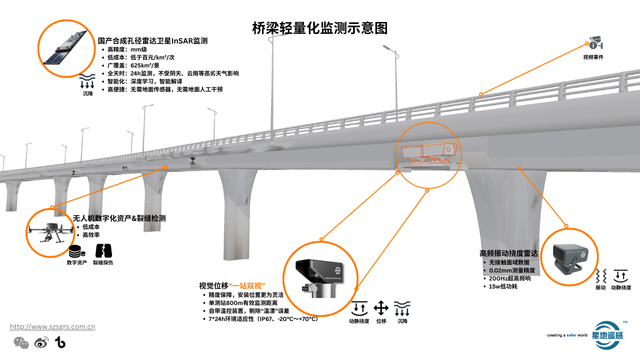

- 桥梁轻量化安全监测

- 类型

- 桥梁轻量化安全监测

- 规格

- 桥梁轻量化安全监测

- 产地

- 深圳

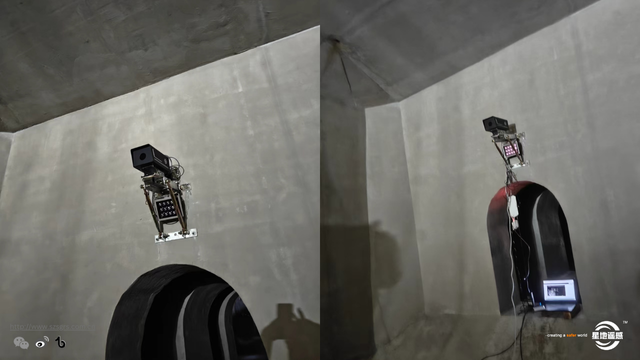

适用于下穿隧道、桥下通道等信号盲区部署。部分桥梁位于城市密集区或山区交错区域,存在网络信号较弱甚至盲区的问题。系统支持局部缓存存储机制,设备可在无信号环境中继续采集并缓存数据,待信号恢复后自动上传。同时可设置蓝牙或本地连接口,通过工程师现场设备读取数据。此外,系统还支持信号中继站布控方案,通过1-2个布点增强整体通信覆盖能力。该功能在城市下穿隧道、高架桥下段等网络复杂区域的部署实践中表现稳定,确保数据连续性与设备可控性。典型案例带动,推动智慧交通基础设施升级。天空地一体化桥梁轻量化安全监测产品

数据共享接口开放,支持跨部门数据整合与融合研判。在交通安全与结构工程交叉场景日益丰富的背景下,结构监测数据逐步成为多部门协同管理的重要资源。系统平台开放数据接口,支持与交管、应急、水务等部门已有系统进行数据互通。平台支持数据按区域、结构类别、风险等级等标签进行筛选,可供其他部门调用用于交通管控、汛期调度或应急响应演练。同时,通过权限设置与数据安全限制机制保障信息安全,在实现跨部门融合的同时,也满足不同组织结构对数据保密性与使用方式的差异化要求。拦水坝桥梁轻量化安全监测平台哪家好成本优化设计,让高精度监测普及更易实现。

降低对技术人员的操作门槛,适合基层管理单位部署。在桥梁数量多、专业技术力量有限的区域,系统界面采用图形化操作设计,流程逻辑清晰,关键功能如设备布点、报警配置、数据查看等均提供操作引导。平台还提供在线使用手册、视频教学与一键部署脚本,便于基层单位人员快速查看学习与掌握。同时,数据结构简洁清晰,便于本地化存储与整理。该特性使轻量化监测系统不仅适用于大型项目集群,也适合中小型桥梁管理单位开展私有化部署与自主管理。

小型桥涵同样值得监测,提升整体覆盖率。在传统桥梁监测中,小跨桥涵往往因结构简单或资源限制被忽略。然而大量农村道路、区域性公路仍大量使用此类桥体,长期缺乏状态掌握可能埋下运营风险。轻量化系统以低成本、快部署、高频采集等特性,可在不增加建设负担的情况下实现桥涵级结构的状态感知。部署过程支持非破坏性挂装、边坡插桩等方式,无需封路、断交。通过系统对小型桥体的位移、振动、温湿变化进行记录,可补齐监测盲区,支撑更完整的公路资产信息化管理体系。北斗定位系统具备10mm级动态位移感知能力。

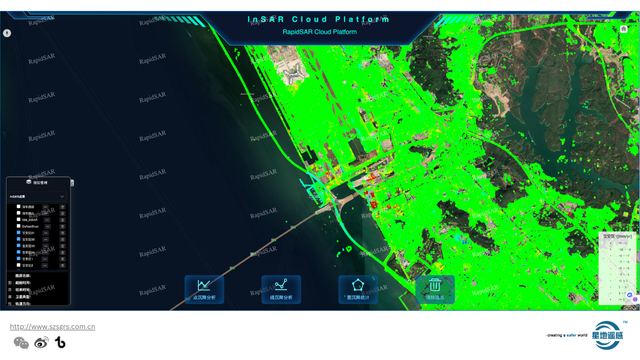

桥梁基础的长期稳定性对于桥梁整体结构安全至关重要,但由于地基软弱、地下水位变化、地震、施工影响等因素,桥梁可能会出现不均匀沉降,导致桥面开裂、梁体倾斜、支座错位等问题。传统的沉降监测依赖水准测量或GNSS测量,但这些方法通常成本高、覆盖范围有限,且无法实现大规模长期监测。星地遥感的InSAR沉降监测系统利用合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR),可对大范围桥梁群进行毫米级精度的长期沉降监测。系统通过卫星雷达影像分析桥梁的垂直位移趋势,并结合AI大数据分析,预测未来可能的地基沉降风险。此外,该系统能够与视觉位移监测、GNSS传感器等数据融合,提高监测精度,适用于跨江大桥、山区桥梁、高速公路桥梁等需要长期沉降评估的结构。所有监测数据可接入星地遥感桥梁安全监测云平台,实现远程监管和智能预警,确保桥梁的长期安全运营。地基雷达适用于隧道洞口和高边坡高频微动监测。地下公共人防工程桥梁轻量化安全监测生产厂家

安装简便、运维低成本,适配各类桥梁形制。天空地一体化桥梁轻量化安全监测产品

构建以数据驱动为关键的桥梁运行机制。以往桥梁运维主要依靠定期人工巡查与经验判断,但面对多变荷载、老龄桥梁和气候极端化等新挑战,这种模式逐渐显现局限。新型轻量化监测系统提供高频、连续的运行数据,可实时记录结构响应随时间、温度、荷载的变化过程。系统内嵌数据建模能力,通过数据对比与演化趋势分析,可提示结构行为是否偏离原有工况。这一方式不再依赖人工判断,而是将桥梁运行管理逐步转向数据驱动、模型辅助的方式,便于运维单位实现计划化检修和动态管理。天空地一体化桥梁轻量化安全监测产品

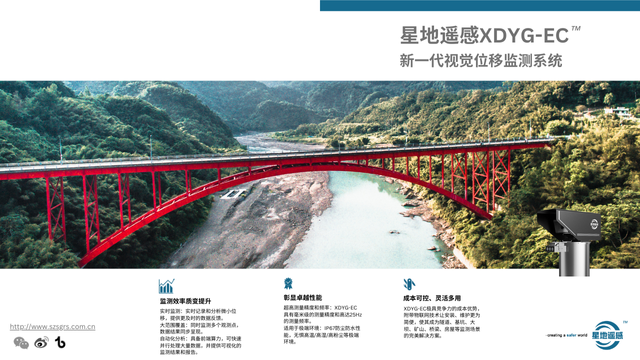

实时分析与异常变化识别。桥梁结构的安全隐患往往呈现微小、渐变的特征。轻量化监测桥梁轻量化安全监测系统在前端部署中即搭载了初步的变化检测算法,设备能在星地遥感获取的数据出现非线性波动、短时频繁扰动或越界趋势时主动发出提醒信号。平台可根据项目需求设定分类型阈值,针对不同传感器的异常表现进行区分处理,避免误报与遗漏。该机制已在多处拱桥、城市快速路桥梁中验证有效,特别适用于高交通流密度区域的桥梁状态变化监测,为运维单位争取更多决策时间。利用光学 + AI 建立结构健康评分。InSAR桥梁轻量化安全监测销售适用于开展桥梁健康指数评估与分级管理。桥梁轻量化安全监测平台内设结构健康评估模型,结合桥梁结构类别...

- 桥梁桥梁轻量化安全监测产品哪家好 2026-02-14

- 高切坡桥梁轻量化安全监测预警平台 2026-02-14

- 地表沉降桥梁轻量化安全监测定制 2026-02-14

- 基坑桥梁轻量化安全监测产品哪家好 2026-02-14

- 沉降位移桥梁轻量化安全监测预警平台 2026-02-14

- 自动化桥梁轻量化安全监测厂家供应 2026-02-14

- 边坡雷达桥梁轻量化安全监测介绍 2026-02-14

- 变形桥梁轻量化安全监测预警管控系统 2026-02-14

- 高支护桥梁轻量化安全监测预警系统 2026-02-14

- 地下室基坑桥梁轻量化安全监测预警管控 2026-02-13

- 基坑桥梁轻量化安全监测仪器 2026-02-13

- 防洪堤桥梁轻量化安全监测方案 2026-02-13

- 合成孔径雷达桥梁轻量化安全监测是什么 2026-02-13

- 上部建筑沉降与垂直度桥梁轻量化安全监测多少钱 2026-02-13

- 合成孔径雷达桥梁轻量化安全监测代理商价格 2026-02-13

- 位移桥梁轻量化安全监测硬件哪家好 2026-02-12

- 沉降位移桥梁轻量化安全监测预警平台 02-14

- 自动化桥梁轻量化安全监测厂家供应 02-14

- 边坡雷达桥梁轻量化安全监测介绍 02-14

- 变形桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-14

- 高支护桥梁轻量化安全监测预警系统 02-14

- 地下室基坑桥梁轻量化安全监测预警管控 02-13

- 一体化桥梁轻量化安全监测预警管控系统 02-13

- 自动化变形桥梁轻量化安全监测监控平台 02-13

- 变形桥梁轻量化安全监测预警系统 02-13

- 渗流压力桥梁轻量化安全监测渠道价格 02-13