- 品牌

- PANJIT,Xysemi,DIOO,BLUE ROCKET

- 型号

- P4FL30A-AU_R1_000A1

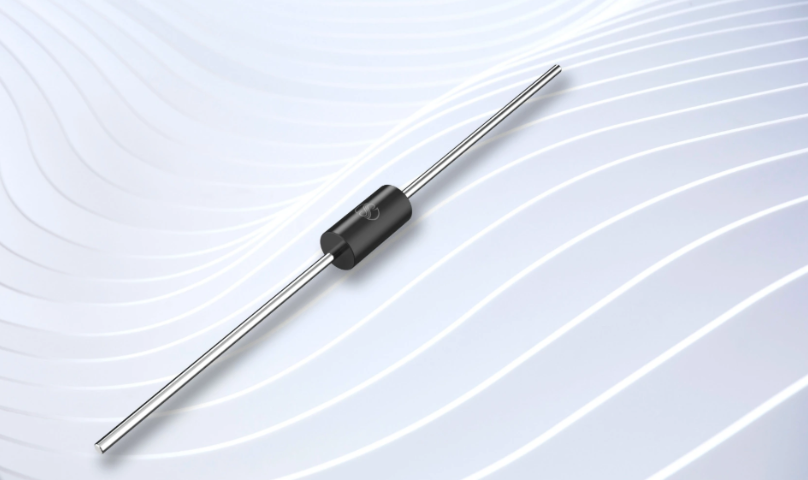

- 类型

- TVS

- 半导体材料

- 硅Si

- 封装方式

- SOD封装

工业制造:高压大电流的持续攻坚 6kV/50A 高压硅堆由 30 个以上硅二极管串联而成,采用陶瓷封装与玻璃钝化工艺,耐受 100kA 瞬时浪涌电流,用于工业 X 射线机时可提供稳定的高压直流电源。快恢复外延二极管(FRED)如 MUR1560(15A/600V)在变频器中实现 100kHz 开关频率,THD 谐波含量<5%,提升电机控制精度至 ±0.1rpm,适用于精密机床驱动系统。 新能源领域:效率与环境的双重突破 硅基肖特基二极管(MUR1560)在太阳能电池板中作为防反接元件,反向漏电流<10μA,较早期锗二极管效率提升 5%,每年可为 1kW 光伏组件多发电 40 度。氮化镓二极管(650V/200A)在储能系统中,充放电切换时间从 100ms 缩短至 10ms,响应电网调频需求的速度提升 10 倍,助力构建动态平衡的智能电网。温度升高会使二极管的正向压降降低,反向漏电流增大,影响性能。徐汇区消费电子二极管报价

太空探索与核技术的发展,为二极管带来极端环境下的创新机遇。在深空探测器中,耐辐射肖特基二极管(如 RAD5000 系列)可承受 10⁶ rad (Si) 剂量的宇宙射线,在火星车电源系统中实现 - 130℃~+125℃宽温域稳定整流,效率达 94% 以上。核电池(如钚 - 238 温差发电器)中,高温锗二极管(耐温 300℃)将衰变热能转化为电能,功率密度达 50mW/cm²,为长期在轨卫星提供持续动力。为电子原件二极管的发展提供新的思路和方法。光电二极管(PD)与神经网络结合,在自动驾驶中实现纳秒级光强变化检测。长宁区二极管销售公司雪崩二极管利用雪崩击穿效应,产生尖锐的脉冲信号,在雷达等设备中肩负重要使命。

1958 年,德州仪器工程师基尔比完成历史性实验:将锗二极管、电阻和电容集成在 0.8cm² 锗片上,制成首块集成电路(IC),虽 能实现简单振荡功能,却证明 “元件微缩化” 的可行性。1963 年,仙童半导体推出双极型集成电路,创新性地将肖特基二极管与晶体管集成 —— 肖特基二极管通过钳位晶体管的饱和电压(从 0.7V 降至 0.3V),使逻辑门延迟从 100ns 缩短至 10ns,为 IBM 360 计算机的高速运算奠定基础。1971 年,Intel 4004 微处理器采用 PMOS 工艺,集成 2250 个二极管级元件(含 ESD 保护二极管),时钟频率达 108kHz,标志着个人计算机时代的开端。 进入 21 世纪,先进制程重塑二极管形态:在 7nm 工艺中,ESD 保护二极管的寄生电容 0.1pF,响应速度达皮秒级,可承受 15kV 静电冲击

检波二极管利用 PN 结的非线性伏安特性,从高频载波中提取低频信号。当调幅波作用于二极管时,正向导通期间电流随电压非线性变化,反向截止时电流为零,经滤波后可分离出调制信号。锗材料二极管(如 2AP9)因导通电压低(0.2V)、结电容小,适合解调中波广播信号(535-1605kHz),失真度低于 5%。混频则是利用两个高频信号在非线性结区产生新频率分量,例如砷化镓肖特基二极管在 5G 基站的 28GHz 频段可实现低损耗混频,帮助处理毫米波信号,变频损耗低于 8 分贝。快恢复二极管反向恢复时间短,能提升电路效率,常用于逆变器等设备。

1904 年,英国物理学家弗莱明为解决马可尼无线电报的信号稳定性问题,发明首只电子二极管 “热离子阀”。这一玻璃真空管内,加热的阴极发射电子,经阳极电场筛选后形成单向电流,虽效率低下( 5%)且体积庞大(长 15 厘米),却标志着人类掌握电流单向控制的重要技术。1920 年代,美国科学家皮卡德发现方铅矿晶体的整流特性,催生 “猫须探测器”—— 通过细金属丝与矿石接触形成 PN 结,虽需手动调整触丝位置(精度达 0.1mm),却让收音机成本从数百美元降至十美元,成为大众消费品。发光二极管可将电能转化为光能,发出不同颜色光,用于指示灯等。南海区晶振二极管有哪些

齐纳二极管即稳压二极管,利用反向击穿特性实现稳压功能。徐汇区消费电子二极管报价

发光二极管(LED)将电能直接转化为光能,颠覆了传统照明模式。早期 GaAsP 红光 LED(光效 1lm/W)用于仪器指示灯,而氮化镓蓝光 LED(20lm/W)的诞生,配合荧光粉实现白光照明(光效>100lm/W),能耗为白炽灯的 1/10。Micro-LED 技术将二极管尺寸缩小至 10μm,在 VR 头显中实现 5000PPI 像素密度,亮度达 3000nit,同时功耗降低 70%。UV-C LED(275nm)在期间展现消杀能力,99.9% 病毒灭活率使其成为电梯按键、医疗设备的标配。LED 从单一指示灯发展为智能光源,重塑了显示与照明的技术格局。徐汇区消费电子二极管报价

- 闵行区IC二极管厂家电话 2025-11-19

- 南海区LED发光二极管销售 2025-11-18

- 上海稳压二极管厂家 2025-11-18

- 浦东新区二极管报价 2025-11-18

- 龙岗区肖特基二极管 2025-11-18

- 天津消费电子二极管价目表 2025-11-17

- 禅城区二极管参考价格 2025-11-17

- 无锡整流二极管包括什么 2025-11-16

- 长宁区消费电子二极管咨询报价 2025-11-16

- 无锡TVS瞬态抑制二极管费用 2025-11-16

- 普陀区晶振二极管 2025-11-16

- 嘉善整流二极管代理价钱 2025-11-16