- 品牌

- PANJIT,Xysemi,DIOO,BLUE ROCKET

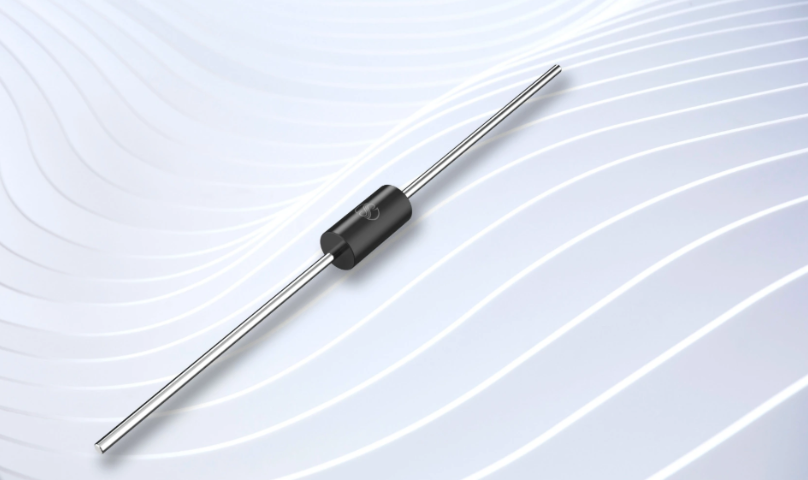

- 型号

- P4FL30A-AU_R1_000A1

- 类型

- TVS

- 半导体材料

- 硅Si

- 封装方式

- SOD封装

占据全球 90% 市场份额的硅二极管,凭借 1.12eV 带隙与成熟的平面钝化工艺,成为通用。典型如 1N4007(1A/1000V)整流管,采用玻璃钝化技术将漏电流控制在 0.1μA 以下,在全球超 10 亿台家电电源中承担整流任务,其面接触型结构可承受 100℃高温与 10 倍浪涌电流。TL431 可调基准源通过内置硅齐纳结构,实现 ±0.5% 电压精度与 25ppm/℃温漂,被用于锂电池保护板的过充检测电路,在 3.7V 锂电池系统中可将充电截止电压误差控制在 ±5mV 以内。硅材料的规模化生产优势,8 英寸晶圆单片制造成本低于 1 美元,但其物理极限限制了高频(>100MHz)与超高压(>1200V)场景。检测二极管好坏时,可用万用表测量其正反向电阻,判断是否损坏。浙江MOSFET场效应管二极管成本价

20 世纪 60 年代,硅材料凭借区熔提纯技术(纯度达 99.99999%)和平面工艺(光刻分辨率 10μm)确立统治地位。硅整流二极管(如 1N4007)反向击穿电压突破 1000V,在工业电焊机中实现 100A 级大电流整流,效率较硒堆整流器提升 40%;硅稳压二极管(如 1N4733)利用齐纳击穿特性,将电压波动控制在 ±1% 以内,成为早期计算机(如 IBM System/360)电源的重要元件。但硅的 1.12eV 带隙限制了其在高频(>100MHz)和高压(>1200V)场景的应用 —— 当工作频率超过 10MHz 时,硅二极管的结电容导致能量损耗激增,而高压场景下需增大结面积,使元件体积呈指数级膨胀。青浦区晶振二极管材料温度升高会使二极管的正向压降降低,反向漏电流增大,影响性能。

在光伏和储能领域,二极管提升能量转换效率。硅基肖特基二极管(如 MUR1560)在太阳能电池板中作为防反接元件,反向漏电流<10μA,较早期锗二极管效率提升 5%。碳化硅 PiN 二极管在光伏逆变器中承受 1500V 高压,正向损耗降低 60%,使 1MW 电站年发电量增加 3 万度。储能系统中,氮化镓二极管以 μs 级开关速度连接超级电容,响应电网调频需求,充放电切换时间从 100ms 缩短至 10ms。二极管通过减少能量损耗和提升开关速度,让太阳能和风能的利用更加高效。

检波二极管用于从高频载波中提取低频信号,是通信接收的关键环节。锗检波二极管 2AP9(正向压降 0.2V,结电容<1pF)在 AM 收音机中,将 535-1605kHz 载波信号解调为音频,失真度<5%。电视信号接收中,硅检波二极管 1N34A 在 UHF 频段(300-3000MHz)实现包络检波,配合 LC 谐振电路还原图像信号。射频识别(RFID)系统中,肖特基检波二极管 HSMS-286C 在 13.56MHz 频段提取标签能量,识别距离可达 10cm,多样应用于门禁和物流追踪。检波二极管如同信号的 “翻译官”,让高频通信信号转化为可处理的低频信息。贴片二极管体积小巧、安装便捷,契合现代电子产品小型化、集成化的发展趋势。

从产业格局来看,全球二极管市场竞争激烈且呈现多元化态势。一方面,欧美、日本等传统半导体强国的企业,凭借深厚的技术积累与品牌优势,在二极管市场占据主导地位;另一方面,以中国为的新兴经济体,正通过加大研发投入、完善产业链布局,在中低端市场不断巩固优势,并逐步向领域突破。从市场趋势上,随着各应用领域对二极管需求的持续增长,市场规模将稳步扩大。同时,技术创新将驱动产品差异化竞争,具备高性能、高可靠性、小型化、低功耗等特性的二极管产品,将在市场竞争中脱颖而出,产业发展新方向。电子设备的指示灯用发光二极管,以醒目的光芒指示设备工作状态。青浦区晶振二极管材料

发光二极管电光转换高效,点亮照明与显示领域。浙江MOSFET场效应管二极管成本价

1947 年是颠覆性转折点:贝尔实验室的肖克利团队研制出锗点接触型半导体二极管,采用金触丝压接在锗片上形成结面积 0.01mm² 的 PN 结,无需加热即可实现电流放大(β 值达 20),体积较真空管缩小千倍,功耗降低至毫瓦级。1950 年,首只硅二极管诞生,其 175℃耐温性(锗 100℃)和 0.1μA 漏电流(锗为 10μA)彻底改写规则,为后续晶体管与集成电路奠定材料基础。从玻璃真空管到半导体晶体,这一阶段的突破不 是元件形态的革新,更是电子工业从 “热电子时代” 迈向 “固态电子时代” 的底层改变。浙江MOSFET场效应管二极管成本价

- 闵行区IC二极管厂家电话 2025-11-19

- 南海区LED发光二极管销售 2025-11-18

- 上海稳压二极管厂家 2025-11-18

- 浦东新区二极管报价 2025-11-18

- 龙岗区肖特基二极管 2025-11-18

- 天津消费电子二极管价目表 2025-11-17

- 禅城区二极管参考价格 2025-11-17

- 无锡整流二极管包括什么 2025-11-16

- 长宁区消费电子二极管咨询报价 2025-11-16

- 无锡TVS瞬态抑制二极管费用 2025-11-16

- 普陀区晶振二极管 2025-11-16

- 嘉善整流二极管代理价钱 2025-11-16