- 品牌

- 黍峰生物

- 型号

- 齐全

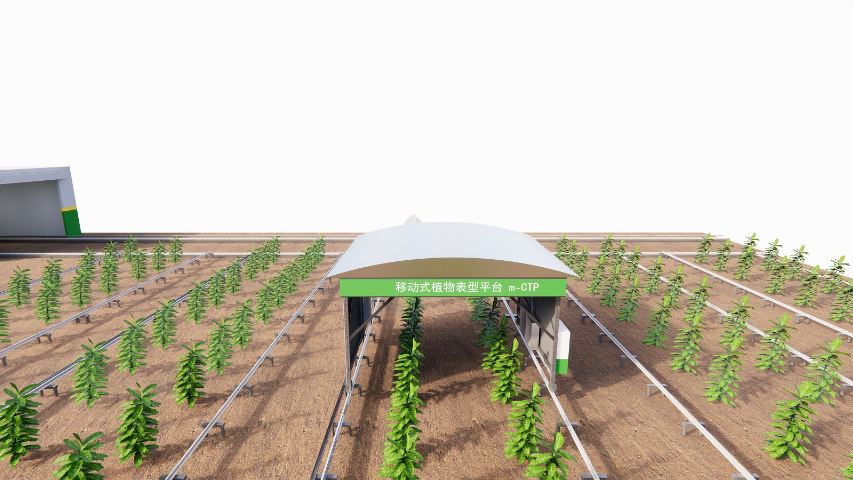

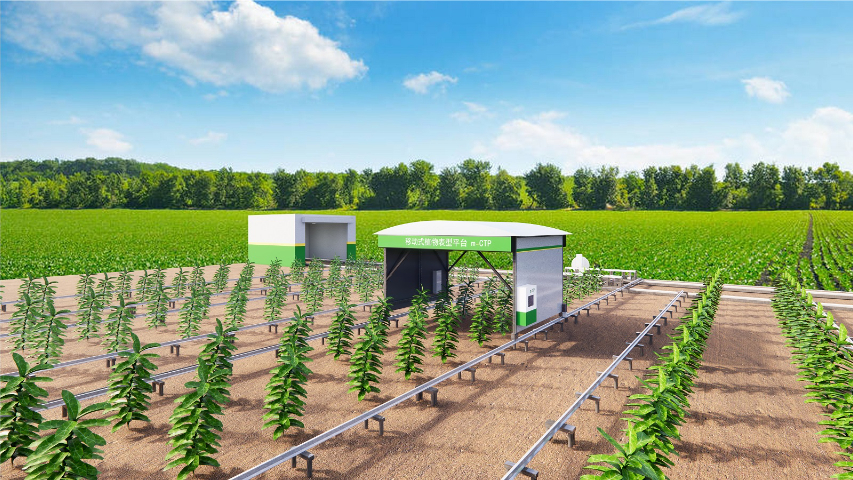

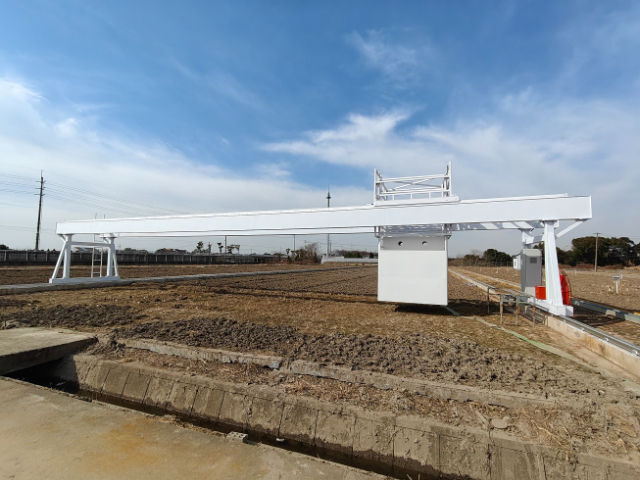

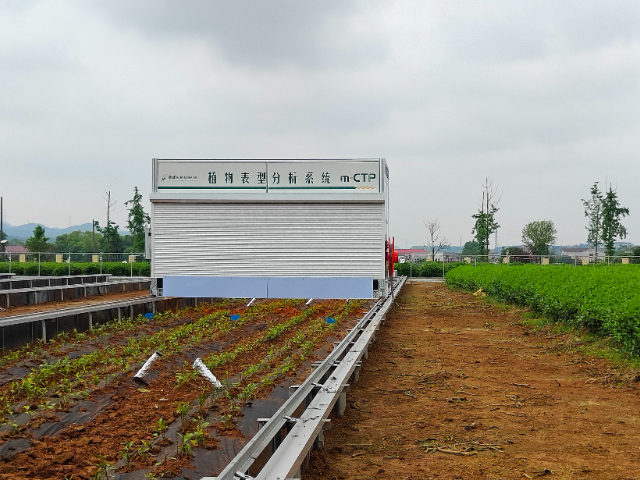

龙门式植物表型平台可通过横梁的水平移动与立柱的纵向调节,覆盖较大范围的植物种植区域,满足规模化种植场景下的表型测量需求。其横梁跨度可根据种植区域宽度灵活设计,能一次性覆盖多排作物或大面积植株群体,配合沿轨道的整体移动,可实现对数千平方米范围内植物的连续测量。这种大范围覆盖能力减少了设备频繁转移的时间成本,尤其适合田间连片种植的作物或温室内多层种植架的集中监测,让高通量获取表型数据在大面积场景下更高效地落地。田间植物表型平台为植物环境响应研究提供野外实验平台,解析自然条件下的适应机制。西藏植物表型平台

全自动植物表型平台能够实现全自动、高通量地测量田间及温室内植物的形态结构、生理性状、逆境胁迫、生长发育等表型信息。传统人工测量不仅需要耗费大量的人力和时间,而且测量结果易受人员操作经验、主观判断等因素影响,数据的一致性和准确性难以保证。而该平台借助自动化的机械传动系统和多维度的传感设备,可在田间自然生长环境和温室内可控栽培条件下,对植物进行持续监测和数据采集。无论是记录植物在不同生长阶段的株型变化,还是捕捉其在干旱、盐碱等逆境下的生理响应,都能以稳定的频率和统一的标准完成测量,大幅提升了表型信息获取的效率与质量,为后续的数据分析和研究应用提供了扎实的原始数据支撑。黍峰生物高通量植物表型平台解决方案田间植物表型平台为研究植物在自然逆境条件下的表型响应提供了关键数据支持。

标准化植物表型平台在科研和教育领域具有重要的价值。在科研方面,该平台为植物科学研究提供了标准化的数据采集和分析工具,有助于推动植物学和农学领域的创新发展。通过精确测量植物的表型特征,研究人员可以深入研究植物的生长发育机制、环境适应能力以及基因表达调控等科学问题。在教育方面,标准化植物表型平台为学生提供了直观的学习工具,帮助他们更好地理解和掌握植物学和农学的基本概念和研究方法。例如,通过实际操作平台,学生可以观察植物在不同环境条件下的生长变化,增强他们的实践能力和科学素养。这种科研与教育的结合,不仅培养了高素质的科研人才,还推动了植物科学知识的普及和传播,为植物科学研究和农业发展培养了后备力量。

全自动植物表型平台在植物环境适应性研究和可持续发展研究中发挥着重要作用。当前,气候变化和环境胁迫对植物生长和农业生产构成了严峻挑战。该平台能够模拟多种环境胁迫条件,并实时监测植物在这些条件下的表型变化。例如,在高温、干旱、盐碱等逆境胁迫下,平台可以通过多种成像技术观察植物叶片的形态、生理指标的变化,以及植物整体的生长发育情况。这些数据有助于揭示植物的适应机制,为培育适应气候变化的作物品种提供科学依据。同时,对于生态保护和植被恢复等领域,了解植物的环境适应性也具有重要意义。全自动植物表型平台为这些研究提供了有力的工具,有助于推动植物科学研究和农业生产的可持续发展。人工气候室植物表型平台集成了可见光成像、高光谱成像等多种技术。

面对全球农业发展的双重挑战,植物表型平台通过科技创新推动农业生产模式变革。在品种改良方面,利用平台筛选出的耐旱、抗病品种,可减少灌溉用水和农药使用量;通过优化株型设计,提高群体光能利用效率,实现产量提升与资源节约的双重目标。在栽培管理领域,基于表型数据的变量作业系统,能够根据作物长势进行精确施肥,降低化肥流失对水体环境的污染。平台支持下的数字孪生技术,可构建农田生态系统的虚拟模型,模拟不同管理措施对作物生长和环境的影响,为制定低碳农业生产方案提供决策支持。此外,通过研究植物对气候变化的响应机制,筛选适应性品种,增强农业系统的气候韧性,助力实现国际可持续发展目标中的零饥饿与气候行动目标。植物表型平台集成了多学科交叉的前沿技术体系,构建起从宏观到微观的立体观测网络。河南传送式植物表型平台

温室植物表型平台具备多样化的功能,能够满足不同研究领域的多样化需求。西藏植物表型平台

移动式植物表型平台具有多项明显特点,使其在农业科研中脱颖而出。首先,其高度集成的传感器系统能够实现多维度、多尺度的表型数据采集,涵盖从部分到群体的多个层次。其次,平台具备良好的环境适应性,能够在复杂地形和多变气候条件下稳定运行。第三,其自动化与智能化程度高,支持无人值守操作和远程控制,大幅提升了数据采集效率。第四,平台通常配备用户友好的数据处理软件,支持数据的可视化、统计分析与模型构建,便于科研人员快速获取研究结论。这些特点使其成为现代农业研究中高效、可靠的技术平台。西藏植物表型平台

- 黍峰生物农艺性状植物表型平台 2025-11-23

- 上海黍峰生物传送式植物表型平台多少钱一套 2025-11-23

- 黍峰生物育种管理植物表型平台价格 2025-11-23

- 上海黍峰生物植物表型平台报价 2025-11-22

- 上海黍峰生物龙门式植物表型平台解决方案 2025-11-22

- 上海全自动植物表型平台价钱 2025-11-22

- 上海全自动植物表型平台供应商推荐 2025-11-22

- 吉林高校用植物表型平台 2025-11-22