- 品牌

- 阿夏曼巴

- 型号

- s/m/l

- 是否定制

- 是

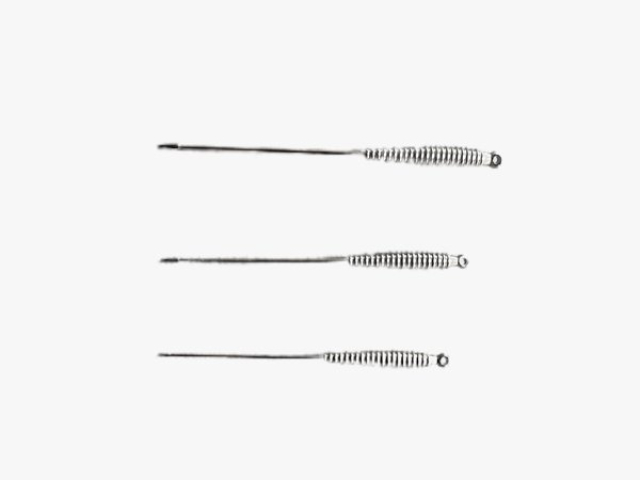

矛头针在藏医金针疗法中主要用于挑除四肢脓液,发挥独特的调理作用。当人体四肢因外伤等原因出现脓肿时,脓液积聚在局部,不仅会引起疼痛、肿胀等症状,还可能导致病情进一步恶化。矛头针因其尖锐的形状,能够精细地刺破脓肿,将脓液引出体外。在操作过程中,医师会严格遵循无菌操作原则,确保调理的安全性。通过挑除脓液,能够减轻局部的压力,消除炎症,促进伤口的愈合。同时,矛头针的刺激还能激发人体自身的免疫功能,增强身体对疾病的抵抗力,加速康复过程。这种简单而有效的调理方法,体现了藏医在外科调理方面的智慧和经验。藏医金针疗法独具特色,以金属针具刺入人体穴位,排除体内积液、脓血等病邪。作用金针产品

金针疗法针对气脉问题,常与内服药物配合,疗效较好。在藏医理论中,气脉是人体生命活动的重要通道,气脉畅通则身体健康,若气脉受阻或失调,就会引发各种疾病。金针疗法通过刺激穴位,调节气脉的运行,疏通堵塞的经络,使气血能够顺畅地流通。然而,**依靠金针疗法有时难以完全解决复杂的病情。此时,内服药物就发挥了重要作用。藏医会根据患者的具体病症和体质,配制相应的草***剂。这些药物通过口服进入人体,从内部调节身体的机能,与金针疗法形成内外协同的调理模式。例如,对于因气脉不畅导致的头部不舒服患者,金针刺激头部相关穴位以疏通经络,同时服用具有******功效的藏药,内外兼治,能够更有效地缓解头部不舒服症状,促进患者康复,在临床实践中取得了明显的调理效果。健康金针价位针对体温衰退、遗尿、失语謇言等情况,藏医金针或有改善作用。

藏医金针疗法完成后,病者头顶伤口出现轻微出血及流脓的情况,属于正常的治后反应。这一现象在藏医理论中有着合理的解释。金针穿刺穴位后,能够疏通经络,促进气血运行,将体内的病邪、瘀血、痰湿等排出体外。轻微出血是身体在排出瘀血的过程,而流脓则是排出痰湿等病理产物的表现。这些反应表明调理正在发挥作用,身体的气血正在逐渐恢复正常运行。医师会密切观察这些反应,根据具体情况进行适当的处理和护理,确保患者的伤口能够顺利愈合,同时也能及时调整调理方案,以达到更好的调理效果。这种对治后反应的正确认识和处理,体现了藏医丰富的临床经验和科学的调理理念。

渡鸦眼向外 1 寸到上肋中部为 “果欠” 穴,共 2 个。这对穴位在藏医临床调理中有着独特的应用价值。“果欠” 穴与人体的胸腔、肺部、心脏等有着密切的联系,刺激这两个穴位能够调节胸腔内的气血运行,改善心肺功能。对于胸闷、胸痛、心悸、呼吸困难等症状,通过针刺 “果欠” 穴,可以起到宽胸顺气、活血化瘀、宁心等的作用。在调理过程中,医师会根据患者的病情和体质,选择合适的针刺手法和刺激强度,以达到调理效果。同时,还会结合其他穴位和调理方法,进行综合调理,体现了藏医整体观念和辨证论治的调理原则。神经系统功能失调及心脏疾病引发的心跳、心慌等,金针疗法或能助力。

藏医金针不仅是一种调理疾病的手段,更是藏医文化传承的重要载体。在藏医的典籍中,详细记载着金针的制作工艺、穴位定位、操作方法以及各种病症的调理方案。一代又一代的藏医大师们,通过师徒相传的方式,将这些宝贵的知识和经验传承下来。每一位学习藏医金针的弟子,都要经过多年的刻苦钻研和临床实践,不仅要熟练掌握金针的操作技巧,还要深入理解藏医的理论精髓。在这个过程中,藏医金针所蕴含的文化内涵和医者精神也得以代代相传,不断发扬光大,成为连接古今藏医智慧的纽带。金针针身长约两寸,即两指寸量,约 5.5 厘米,也有针长三指寸的说法。健康金针价位

前身天突穴向下 2 寸(或 3 寸)再向左右 1.1 寸处为渡鸦眼穴。作用金针产品

温金针调理法的火绒,选用农历七八月份吉日采集的艾叶,阴干捣细制成。在藏医温金针调理法中,火绒的质量对调理效果起着至关重要的作用。农历七八月份,正是艾叶生长**为茂盛、药效**为充足的时候。选择在吉日采集艾叶,这一传统习俗蕴含着藏医对自然和神灵的敬畏,认为在吉日采集的艾叶具有更强的能量和药效。采集后的艾叶需要经过阴干处理,避免阳光直射,以防止艾叶中的有效成分因高温而挥发流失。阴干后的艾叶再经过反复捣细,去除杂质,使其成为细腻的艾绒。这种精心制作的艾绒,质地柔软,易燃且燃烧时热力温和持久,能够更好地与金针配合,将温热和药效传递到人体穴位深处,发挥温通经络、散寒止痛等调理作用,是藏医温金针调理法中不可或缺的重要组成部分。作用金针产品

- 青海国内金针价位 2026-02-02

- 青海包含什么金针城市 2026-02-02

- 青海哪里有金针配方 2026-02-01

- 青海绿色环保金针以客为尊 2026-02-01

- 特色金针欢迎选购 2026-02-01

- 青海包含什么金针服务电话 2026-02-01

- 服务金针策划 2026-02-01

- 青海服务金针诚信合作 2026-02-01

- 青海介绍金针产业发展 2026-02-01

- 金针产业 2026-01-31

- 青海国内金针牌子 2026-01-31

- 是什么金针以客为尊 2026-01-31