- 品牌

- 有梦生物

- 服务项目

- 切片染色

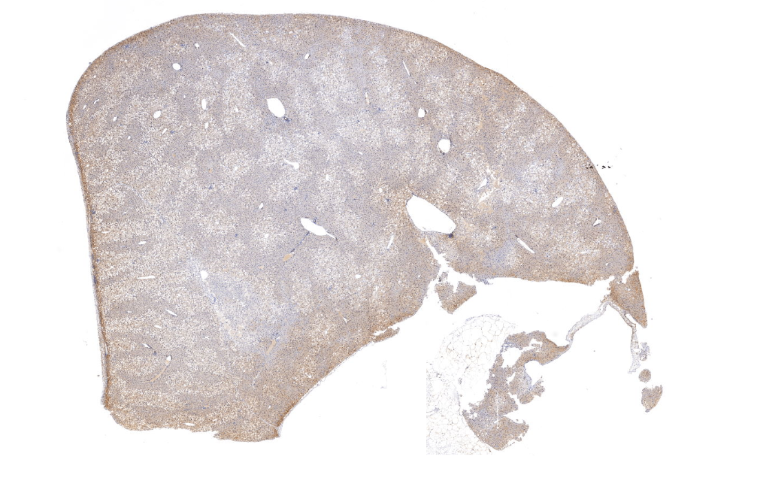

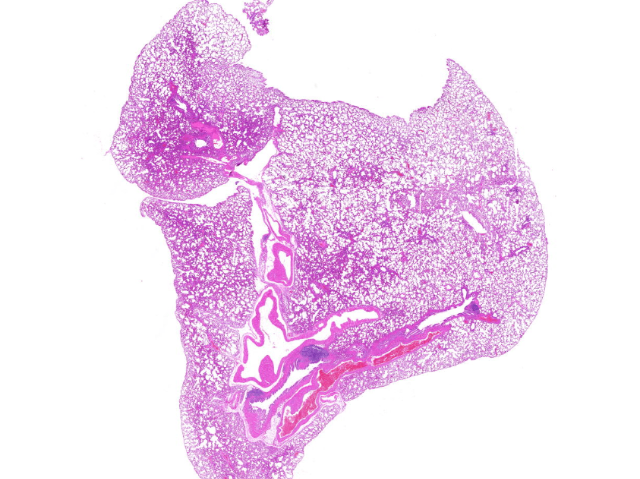

该染色法的**价值在于其***的细胞分化能力:中性粒细胞的胞核呈现特征性的2-5叶分叶状,染色质深紫红色,胞质内充满淡紫色特异性颗粒;嗜酸性粒细胞的胞质则充满鲜红色粗大颗粒,核常为双叶状;淋巴细胞表现为致密的深蓝色核仁和天蓝色胞质,其核质比***高于其他细胞。对于病理状态下的细胞,如白血病原始细胞,该染色能清晰显示核染色质的疏松化改变和核仁的异常突出;在巨幼红细胞性贫血时,可观察到红细胞体积增大和核染色质的"幼核老浆"现象。现代血液分析仪虽已普及,但瑞氏-姬姆萨染色仍是鉴别各类白血病亚型、诊断疟疾等寄生虫***,以及评估血小板形态的金标准技术,尤其对骨髓增生异常综合征(MDS)的环形铁粒幼细胞检出具有不可替代的诊断价值。双重免疫组化染色通过不同显色剂标记两种抗原,可同时分析肿瘤细胞的分子共表达情况。湖北脾病理切片实验效果

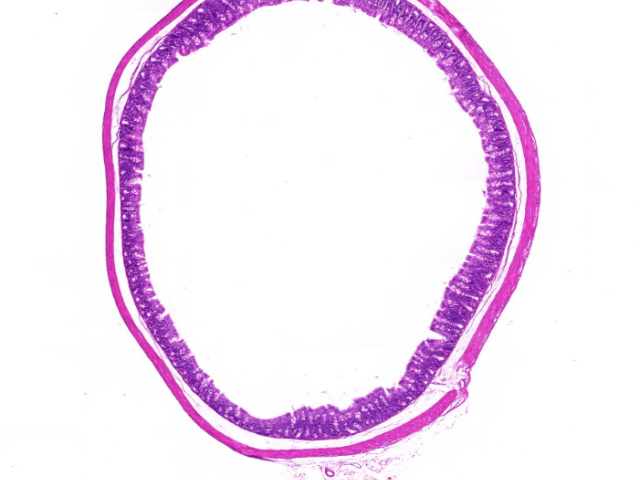

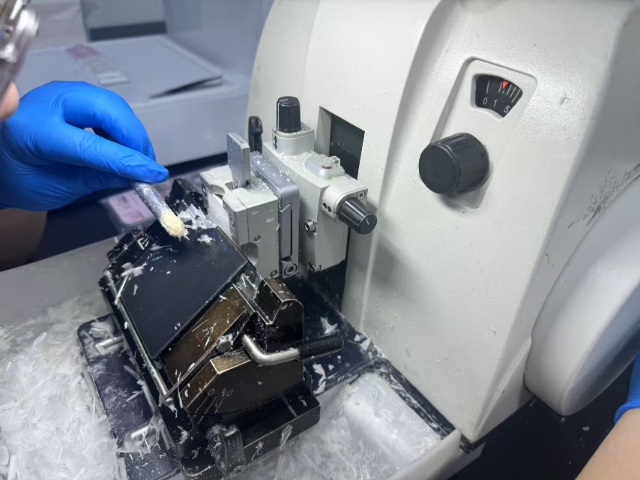

苏木精染色的时间会直接影响细胞核的显色效果。如果染色时间不足,细胞核可能会呈现灰蓝色,导致核结构模糊;如果染色时间过长,细胞核会过度吸收染料,呈现深紫色,甚至会掩盖核内细节。在实际操作中,需根据组织类型和切片厚度调整染色时间,通常为5-15分钟。染色后需用1%盐酸乙醇分化,去除多余染料,再通过温水或自来水冲洗返蓝,使细胞核呈现清晰的蓝紫色。分化时间需在显微镜下控制,以细胞核染色清楚而细胞质基本无色为佳。湖北脾病理切片实验效果革兰染色在细菌性**理诊断中不可或缺,能快速区分革兰阳性菌与阴性菌,为临床抗****提供方向。

未来发展趋势将聚焦的三大方向:①超多重染色(>30色)技术的标准化流程;②术中智能诊断系统(如5G远程冰冻切片分析);③类***药物敏感性测试的自动化染色平台。随着IVD认证的推进(如FDA已批准7款病理AI软件),这些新技术有望在2030年前覆盖80%的常规病理诊断场景下,推动病理学进入"精细智能诊断"新时代。实验室需提前布局数字化基础设施(如千兆级病理图像存储系统)和复合型人才培养,用来迎接技术变革带来的机遇与挑战。

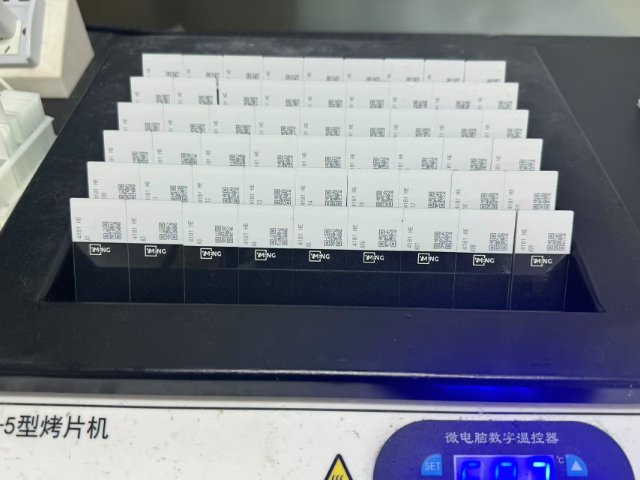

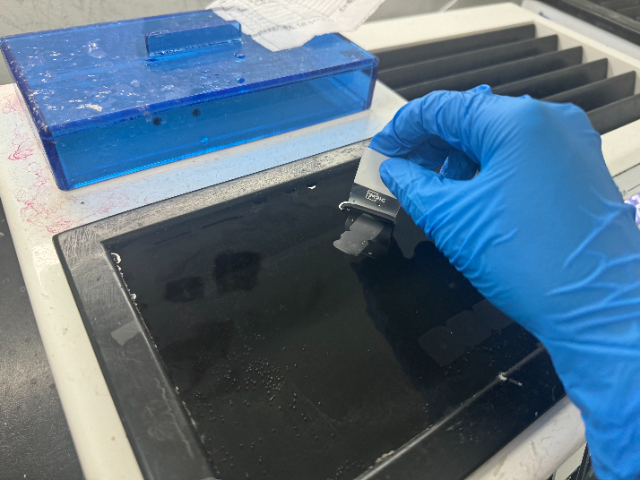

LFB(Luxol Fast Blue)染色中髓鞘与背景的分离效果直接取决于分化步骤的精确控制。分化过程本质上是利用锂碳酸溶液的弱碱性(pH 8.0-8.5)选择性洗脱非特异性染料,其关键技术要点包括:动态分化监控使用预冷的0.05%锂碳酸溶液(4℃保存)可减缓反应速度,提高控制精度每30秒将切片移至显微镜下观察,标准为白质区域呈现亮蓝色(RGB 60-120-200),灰质背景接近无色(RGB差值>100)小脑组织需特殊处理(分化时间缩短20%),避免浦肯野细胞层过度脱色分化终止标准化达到理想分化度后立即转入70%乙醇(含1%冰醋酸)中浸泡2分钟,彻底终止反应对于多张批量染色,建议采用分段处理(每次不超过5片),确保时间一致性常见问题解决方案背景残留:追加0.01%锂碳酸溶液快速漂洗(10秒)髓鞘过淡:用0.1%LFB染液快速复染(1分钟)后重新分化组织脱片:提前用多聚赖氨酸包被载玻片,分化液温度保持20-25℃弹力纤维染色如Verhoeff法可清晰显示血管壁弹力板结构,辅助诊断马凡综合征。

返蓝是通过碱性环境(pH 7.0-8.0)使苏木精染料发生色相转变的重要步骤。分化后的切片在酸性条件下呈红褐色,经温水(约50℃)或弱碱性溶液(如0.1%氨水、Scott蓝化液或自来水)处理后,染料分子结构重组,细胞核恢复为稳定的蓝紫色。返蓝时间通常为5-15分钟,需根据切片厚度和组织类型调整:较厚切片或富含细胞核的组织(如淋巴结)需延长返蓝时间;而薄切片或细胞稀疏组织(如脂肪)则可适当缩短。值得注意的是,自来水返蓝可能因水质硬度差异影响效果,建议使用pH缓冲液确保稳定性。整个过程需避免剧烈晃动,防止组织脱片,同时保持溶液清洁,避免沉淀物附着影响观察。碱性磷酸酶染色用于标记血管内皮细胞,在**血管生成研究中可量化微血管密度。湖北脾病理切片实验效果

抗酸染色如Ziehl-Neelsen法用于结核杆菌检测,其红色杆菌与蓝色背景形成鲜明对比便于观察。湖北脾病理切片实验效果

巴氏染色的独特优势在于其***的色彩分辨能力:通过染液配比的精确调控,可使表层鳞状细胞的角化程度呈现从淡绿到鲜橙的连续色谱变化,而核染色质的粗细、分布等形态特征也能清晰显现。这种多色性表现对宫颈上皮内瘤变(CIN)的分级诊断至关重要,如高度病变(CIN2/3)细胞通常表现为核深染、核质比增大且胞质染色偏蓝绿,而低度病变(CIN1)细胞则保持较多橙红色胞质。此外,该方法还能突出显示炎性背景中的线索细胞、***菌丝等微生物***证据。现代液基细胞学技术(如ThinPrep、SurePath)与巴氏染色的结合,进一步提高了对宫颈*及*前病变的检出率,使其成为妇科**筛查不可替代的技术手段。湖北脾病理切片实验效果

- 海南小鼠病理切片销售 2025-11-24

- 西藏脾病理切片实验效果 2025-11-24

- 内蒙古小鼠病理切片怎么样 2025-11-21

- 南京心脏病理切片服务电话 2025-11-21

- 中国澳门心脏病理切片电话多少 2025-11-19

- 中国台湾病理切片售后服务 2025-11-19

- 山东大鼠病理切片销售 2025-11-19

- 福建病理切片服务电话 2025-11-19

- 河南小鼠病理切片实验效果 2025-11-19

- 江西哪里有病理切片销售电话 2025-11-17

- 黑龙江血管病理切片24小时服务 2025-11-17

- 青海小鼠病理切片实验效果 2025-11-14