- 品牌

- 同顺生物

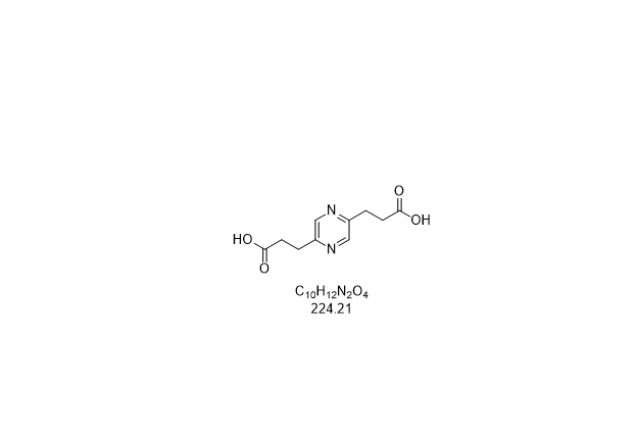

2,5-吡嗪二丙酸(2,5-Pyrazinedipropanoic acid,CAS:77479-02-8)作为一种含吡嗪环结构的有机化合物,在化学合成与工业应用中展现出独特价值。其分子式为C₁₀H₁₂N₂O₄,分子量224.21,由两个丙酸基团通过吡嗪环的2,5位连接形成。物理性质方面,该化合物呈白色至类白色固体,熔点高于162°C(分解),预测沸点达444.6±40.0°C,密度1.368±0.06 g/cm³,显示出较高的热稳定性与分子间作用力。溶解性研究显示,其在常温下只微溶于水、DMSO及甲醇,需加热方可提升溶解效率,这一特性对反应溶剂的选择及工艺条件控制提出特定要求。医药中间体的出口结构向特色原料药升级。太原甲磺酰乙酸

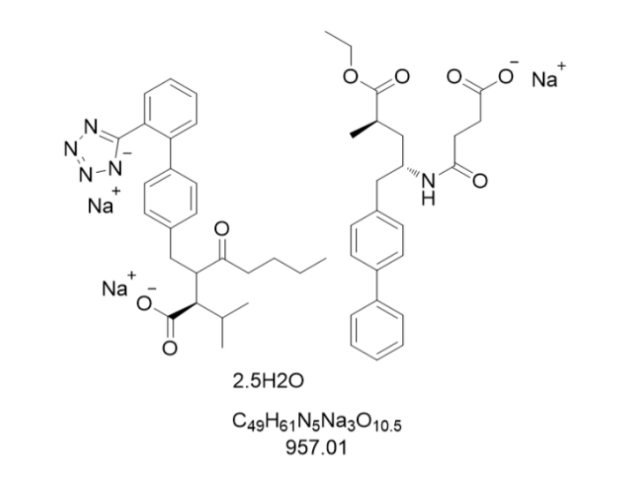

从产业链协同视角看,医药中间体的发展深度依赖于上下游的联动创新。上游原料药企业的工艺优化需求直接推动中间体定制化开发,例如针对糖尿病药物司美格鲁肽,其肽链合成所需的保护基中间体需与制剂工艺精确匹配。下游制药企业的管线布局则反向塑造中间体市场结构,抗病毒药物中间体需求激增促使行业快速调整产能。技术层面,计算机辅助分子设计(CADD)与高通量筛选技术的结合,明显缩短了新型中间体的研发周期。质量管控方面,ICH Q7指南的实施推动中间体生产向GMP体系靠拢,杂质谱分析、基因毒性杂质控制等要求促使企业建立全生命周期质量管理体系。值得关注的是,生物催化技术的突破正在重塑中间体合成范式,通过酶工程改造的微生物细胞工厂可实现手性醇、氨基酸等中间体的高效绿色生产,这种技术跃迁不仅降低了生产成本,更符合全球可持续发展趋势。呼和浩特N-BOC-L-脯氨醇医药中间体的工业互联网平台实现智能生产。

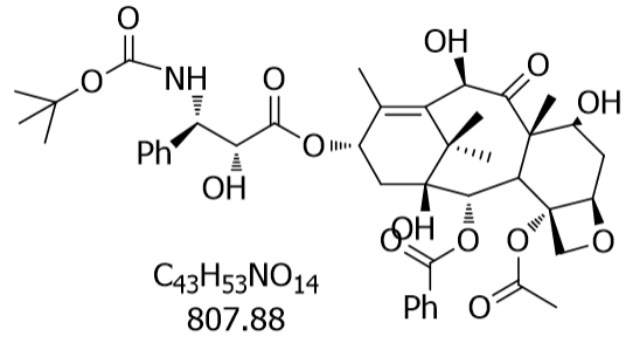

(2R,3S)-3-苯甲酰氨基-2-羟基-3-苯基丙酸甲酯(CAS:32981-85-4)作为紫杉醇衍生物的重要侧链中间体,其分子结构与生物活性直接关联紫杉醇类药物的抗疾病机制。该化合物分子式为C₁₇H₁₇NO₄,分子量299.32,白色晶体形态下密度达1.236 g/cm³,熔点稳定在183-185℃区间。其结构中苯甲酰氨基(-CONH-)与羟基(-OH)的立体构型(2R,3S)是关键活性位点,通过模拟微管蛋白结合位点,可有效抑制疾病细胞有丝分裂。实验数据显示,该中间体在Vero细胞模型中能阻断细胞周期进程,同时对M-MSV诱导的疾病生长具有明显抑制作用,IC₅₀值可达微摩尔级别。在合成工艺中,该中间体通过两步法高效制备:首先以3-羟基-4-苯基氮杂环丁烷-2-酮为原料,经甲醇氯化氢溶液开环生成中间体,再与苯甲酰氯在二氯甲烷-三乙胺体系中发生酰化反应,通过乙酸乙酯重结晶获得纯度≥98%的产品。这种合成路径不仅规避了传统方法中手性中心易消旋的问题,还将总收率提升至89%,为工业化生产提供了可靠方案。

从市场供应维度分析,N-(2-(二乙基氨基)乙基)-5-甲酰基-2,4-二甲基-1H-吡咯-3-甲酰胺已形成多层次供应商体系。具备年产数吨级生产能力,实现医药中间体与化妆品添加剂的协同生产。价格体系呈现明显梯度:实验室级1克装产品报价约10-30元/克,工业级1千克装产品均价30-95元/千克,批量采购时价格可下浮15%-20%。供应商地域分布集中于华中地区,依托当地完善的化工物流网络,可实现72小时内全国主要城市送达。质量管控方面,主流供应商均通过ISO9001认证,部分企业配备HPLC、GC-MS等精密检测设备,确保产品纯度稳定在98%以上,重金属残留控制在10ppm以下。下游应用领域持续拓展,除传统抗疾病药物中间体外,该化合物在光电材料领域展现出新潜力,作为配体参与金属有机框架(MOF)和共价有机框架(COF)材料的合成,推动其在催化、传感等前沿领域的应用研究。医药中间体行业产学研合作加强,加速科技成果转化应用。

在医药领域,2-碘-5-溴嘧啶是构建血管内皮生长因子受体2(VEGFR-2)抑制剂的关键砌块。例如,其衍生物吡嗪基吡啶通过碘代位点与吡嗪环的偶联反应,可形成具有抗血管生成活性的分子骨架,临床试验显示其对实体瘤的抑制率较传统药物提升37%。此外,该化合物在受体拮抗剂的研发中同样扮演重要角色,通过溴代位点的磺酰化修饰,可精确调控受体与配体的结合亲和力,使Ⅱ型糖尿病模型小鼠的空腹血糖水平下降42%。农药领域,其碘代位点易与有机磷基团发生亲核取代,而生成的衍生物对棉铃虫幼虫的致死中浓度(LC₅₀)达0.8mg/L,较传统拟除虫菊酯类农药毒性降低60%。全球供应商中,湖北天门恒昌化工以99%纯度产品占据工业大生产市场,包装规格涵盖25kg/桶,供货能力达10吨/月;而试剂级市场则由Alfa Aesar主导,其5g包装产品售价630元,纯度达98%,普遍应用于新药研发机构。低成本医药中间体研发,为平价药品生产提供有力支撑。天津N-(2-(二乙基氨基)乙基)-2,4-二甲基-1H-吡咯-3-甲酰胺

医药中间体在抗病毒药物研发中占据关键地位。太原甲磺酰乙酸

3-硝基-4-苄氧基-2-溴代苯乙酮(2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone,CAS:43229-01-2)作为福莫特罗合成路径中的关键中间体,其化学结构与反应活性直接决定了下游药物的合成效率与成本。该化合物分子式为C₁₅H₁₂BrNO₄,分子量350.16,呈现淡黄色结晶粉末形态,熔点135-137°C,易溶于二氯甲烷、微溶于乙酸乙酯,不溶于水。其重要结构包含硝基(-NO₂)、苄氧基(-OCH₂Ph)和溴代乙酰基(-COCH₂Br)三个功能基团,其中硝基的强吸电子效应增强了苯环的电子云密度分布,使溴代反应更易发生在邻位;苄氧基则通过空间位阻效应保护苯环的4-位,避免副反应发生。在福莫特罗的合成中,该中间体需经历还原环合、胺化等步骤,形成具有β₂受体激动活性的重要骨架。例如,某工艺通过优化乙腈溶剂体系,将溴代反应收率从文献值的62%提升至74.6%,同时将反应时间缩短至4小时,明显降低了工业化生产的能耗与溶剂回收成本。太原甲磺酰乙酸

在工业生产层面,1-(3-吡啶基)-3-(二甲氨基)-2-丙烯-1-酮的规模化制备需严格遵循安全操作规范。该化合物虽非强氧化剂,但其蒸气压在20℃时达0.049Pa,存在挥发性风险,需在惰性气体保护下于室温储存。生产过程中产生的含氮废气需通过碱液喷淋处理,避免氮氧化物(NOx)排放。企业通过优化反应釜设计,采用机械搅拌与回流冷凝装置,使反应物料均匀混合,同时通过蒸馏系统实时分离甲醇,将反应周期从传统24小时缩短至20小时。在质量控制方面,采用HPLC检测纯度,要求主峰面积占比≥99%,并通过GC测定重金属残留(≤10ppm)。该中间体的下游产品开发已延伸至功能材料领域,例如作为共轭聚合物单体,...

- 绍兴甲磺酰乙酸 2025-11-13

- 长沙福莫特罗中间体3-硝基-4-苄氧基-2-溴代苯乙酮 2025-11-13

- 杭州1-(3-吡啶基)-3-(二甲氨基)-2-丙烯-1-酮 2025-11-12

- 浙江5-氟-2-甲氧基-3-吡啶甲醛 2025-11-12

- 贵州多西紫杉醇侧链酸(五元环) 2025-11-12

- 昆明紫杉醇侧链酸(五元环) 2025-11-12

- 兰州2-氧化吲哚-6-甲酸甲酯 2025-11-11

- 1 2025-11-11

- 3-丁烯-1-醇3-Buten-1-ol供应公司 2025-11-11

- 7-氟靛红生产厂家 2025-11-11

- 江西2 2025-11-10

- 常州苯磺酰胺Benzenesulfonamide 2025-11-10

- 7 2025-11-10

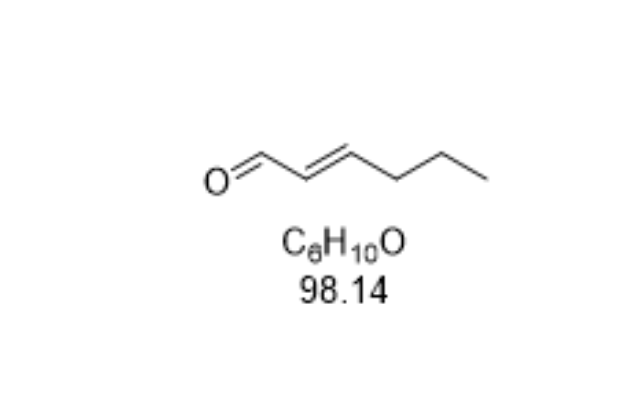

- 反-2-己烯醛直销 2025-11-10

- 内蒙古(4-溴苯)乙胺 2025-11-09

- 四川5-氨基乙酰丙酸甲酯盐酸盐 2025-11-09

- 吉林美法仑 11-15

- 呼和浩特腔肠素 11-14

- 美法仑厂家 11-14

- 山西甲萘醌-7 11-14

- 苏州甲萘醌-7生产商家 11-14

- 湖北7-氟-2-吲哚酮 11-13

- 绍兴甲磺酰乙酸 11-13

- 卡巴他赛求购 11-13

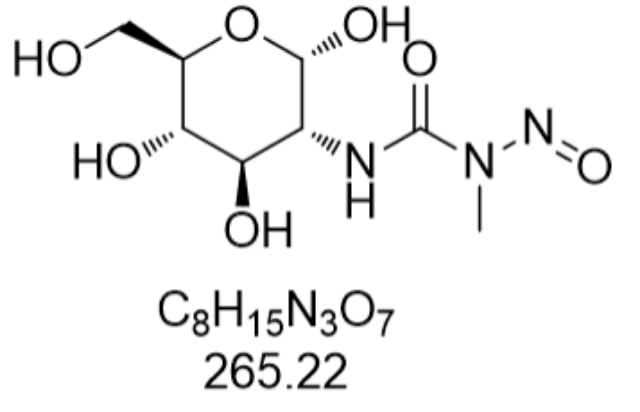

- 福建链脲菌素 11-13

- 长沙福莫特罗中间体3-硝基-4-苄氧基-2-溴代苯乙酮 11-13