- 品牌

- 同顺生物

田间试验数据显示,敌草索在推荐剂量下,对稗草、反枝苋等常见杂草的防效可达90%以上,且对玉米、小麦等作物安全性高。此外,该化合物还可用于制备酸性红92等染料中间体,通过与重氮盐的偶合反应,生成色彩鲜艳、耐洗性强的偶氮染料,普遍应用于纺织印染行业。从市场供应看,全球范围内已有超过165家供应商提供该产品,国内主要生产商其产品纯度普遍达到97%以上,部分企业可提供99%的高纯度规格。价格方面,受原料氯气价格波动及合成工艺差异影响,国内市场报价范围在3-50元/克不等,其中工业级产品主要用于农药合成,医药级产品则需满足更严格的杂质控制标准。随着绿色化学理念的推广,未来该化合物的合成工艺将向原子经济性更高、三废排放更少的方向发展,例如探索光催化氧化等新型合成路线,以进一步提升其市场竞争力。医药中间体行业产学研合作加强,加速科技成果转化应用。安徽N-BOC-D-脯氨醇

在工业生产层面,1-(3-吡啶基)-3-(二甲氨基)-2-丙烯-1-酮的规模化制备需严格遵循安全操作规范。该化合物虽非强氧化剂,但其蒸气压在20℃时达0.049Pa,存在挥发性风险,需在惰性气体保护下于室温储存。生产过程中产生的含氮废气需通过碱液喷淋处理,避免氮氧化物(NOx)排放。企业通过优化反应釜设计,采用机械搅拌与回流冷凝装置,使反应物料均匀混合,同时通过蒸馏系统实时分离甲醇,将反应周期从传统24小时缩短至20小时。在质量控制方面,采用HPLC检测纯度,要求主峰面积占比≥99%,并通过GC测定重金属残留(≤10ppm)。该中间体的下游产品开发已延伸至功能材料领域,例如作为共轭聚合物单体,其二甲氨基可与芳香环形成给体-受体结构,提升材料的光电转换效率。当前市场供应以医药级为主,25kg桶装产品报价约25元/千克,而试剂级250mg包装因进口品牌溢价,价格可达196元/瓶,反映出不同应用场景对纯度与包装规格的差异化需求。5-氨基乙酰丙酸盐酸盐设计医药中间体的研发成本较高,企业需合理规划研发投入。

从合成工艺到产业化应用,N-苄基甘氨酸乙酯的技术突破推动了产业链的完善。传统合成路线中,以氯乙酸乙酯为原料的工艺存在收率低(约65%)、双烷基化副产物多(25%-40%)等问题,限制了工业化效率。近年来,研究者开发了以甘氨酸乙酯盐酸盐与氯化苄为原料的N-烷基化反应体系,通过优化反应条件,在40℃下以三乙胺为缚酸剂、乙醇为溶剂,反应4小时即可获得80.3%的收率,且纯度达98%以上。该工艺原料易得、操作简便,成本较传统方法降低约30%,为大规模生产提供了可靠方案。在质量控制方面,行业普遍采用HPLC检测纯度,结合核磁共振氢谱(1H NMR)确认结构,确保产品符合医药级标准(≥99%)。随着下游市场对高质量中间体的需求增长,国内多家企业已实现吨级量产,并通过ISO 9001质量管理体系认证,产品远销欧美及东南亚市场。未来,随着绿色化学理念的深入,开发催化剂循环利用技术及生物基原料替代方案,将成为该中间体可持续发展的重要方向。

7-氟靛红(CAS: 317-20-4)作为一种关键有机中间体,在医药合成领域占据着不可替代的战略地位。其化学结构为7-氟取代的吲哚满二酮,分子式C₈H₄FNO₂,分子量精确至165.12,熔点稳定在192-196℃区间,常温下呈现浅黄色至棕色粉末或晶体形态。该物质的重要价值体现在其作为心脑血管药物及杀菌药的重要合成原料上,例如在制备7-氟代吲哚时,需通过硼氢化钠还原反应将7-氟靛红转化为7-氟吲哚,该中间体进一步参与抗凝血酶药物、神经保护剂等高附加值产品的合成。其制备工艺采用两步法:首先以邻氟苯胺为起始原料,经盐酸羟胺缩合生成N-(2-氟苯基)-2-异亚硝基乙酰苯胺,再通过浓硫酸环合反应获得目标产物,总收率可达98.6%。这种高效合成路径不仅保障了原料药的供应稳定性,更通过氟原子的引入明显提升了终端药物分子的生物利用度与靶向性,例如在药物中,7-氟取代基可增强药物对COX-2酶的选择性抑制作用,降低胃肠道副作用发生率。医药中间体企业借助AI技术优化合成路线设计。

5-氨基乙酰丙酸盐酸盐不仅在化学合成领域有着普遍的应用,还在农业、医药和化妆品等多个领域展现出其独特的价值。在农业领域,由于其无毒、环保且易于降解的特性,5-氨基乙酰丙酸盐酸盐被用作植物生长调节剂,能够有效促进作物的生长和发育,提高产量和品质。在医药领域,5-氨基乙酰丙酸盐酸盐作为第二代光敏剂,被普遍应用于光动力疗法中,用于医治疾病和皮肤病等疾病。它还可以作为诊断试剂和毛发促进剂等,在医疗领域发挥着重要作用。在化妆品领域,5-氨基乙酰丙酸盐酸盐能够增加胶原蛋白和透明质酸的产生,改善肌肤的水分和弹性,因此备受化妆品生产企业的青睐。医药中间体价格波动受原料影响大,药企需做好成本管控。太原5-氟靛红

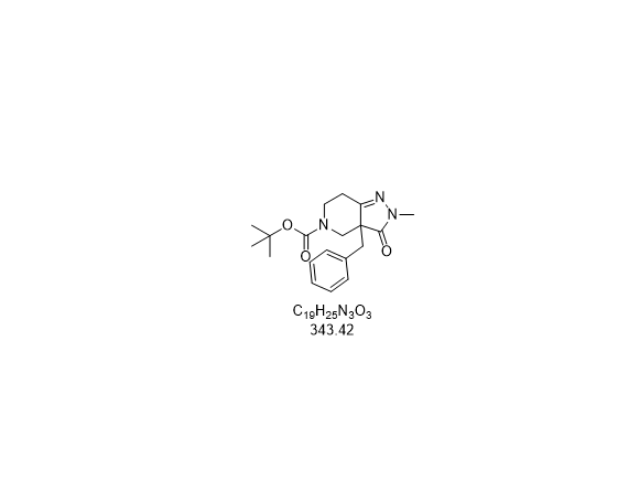

医药中间体企业通过CDMO模式深度参与创新药研发进程。安徽N-BOC-D-脯氨醇

从物理性质来看,3-丁烯-1-醇为无色透明液体,具有典型的醇类气味,沸点约为145-147°C,密度约为0.84 g/cm³(20°C),易溶于水和多数有机溶剂。这种溶解性使其在配方设计中具有灵活性,既能作为水性体系的溶剂,也能在非极性介质中发挥作用。然而,其不饱和双键的存在也带来了一定的化学不稳定性,需在储存和运输过程中避免与强氧化剂或酸性物质接触,以防止聚合或氧化降解。在安全方面,3-丁烯-1-醇属于易燃液体,其蒸气与空气可形成混合物,因此操作时需严格遵循防火防爆规范。随着绿色化学理念的推广,研究者正探索通过生物催化或电化学方法实现3-丁烯-1-醇的高效合成,以减少传统化学工艺中的能耗和废弃物排放,进一步拓展其在可持续化学中的应用前景。安徽N-BOC-D-脯氨醇

在工业生产层面,1-(3-吡啶基)-3-(二甲氨基)-2-丙烯-1-酮的规模化制备需严格遵循安全操作规范。该化合物虽非强氧化剂,但其蒸气压在20℃时达0.049Pa,存在挥发性风险,需在惰性气体保护下于室温储存。生产过程中产生的含氮废气需通过碱液喷淋处理,避免氮氧化物(NOx)排放。企业通过优化反应釜设计,采用机械搅拌与回流冷凝装置,使反应物料均匀混合,同时通过蒸馏系统实时分离甲醇,将反应周期从传统24小时缩短至20小时。在质量控制方面,采用HPLC检测纯度,要求主峰面积占比≥99%,并通过GC测定重金属残留(≤10ppm)。该中间体的下游产品开发已延伸至功能材料领域,例如作为共轭聚合物单体,...

- 绍兴甲磺酰乙酸 2025-11-13

- 长沙福莫特罗中间体3-硝基-4-苄氧基-2-溴代苯乙酮 2025-11-13

- 杭州1-(3-吡啶基)-3-(二甲氨基)-2-丙烯-1-酮 2025-11-12

- 浙江5-氟-2-甲氧基-3-吡啶甲醛 2025-11-12

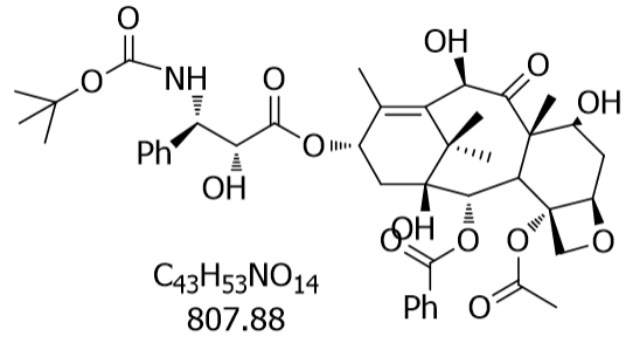

- 贵州多西紫杉醇侧链酸(五元环) 2025-11-12

- 昆明紫杉醇侧链酸(五元环) 2025-11-12

- 兰州2-氧化吲哚-6-甲酸甲酯 2025-11-11

- 1 2025-11-11

- 3-丁烯-1-醇3-Buten-1-ol供应公司 2025-11-11

- 7-氟靛红生产厂家 2025-11-11

- 江西2 2025-11-10

- 常州苯磺酰胺Benzenesulfonamide 2025-11-10

- 7 2025-11-10

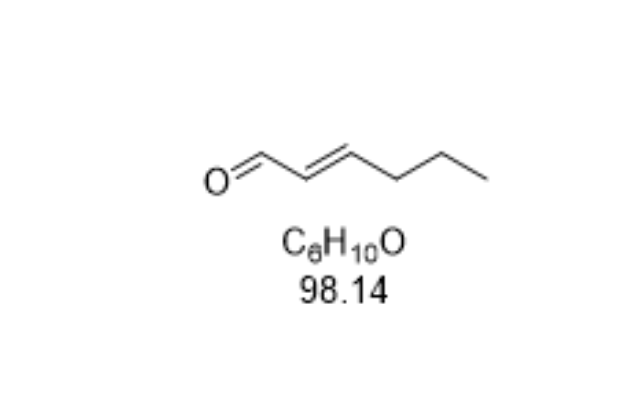

- 反-2-己烯醛直销 2025-11-10

- 内蒙古(4-溴苯)乙胺 2025-11-09

- 四川5-氨基乙酰丙酸甲酯盐酸盐 2025-11-09

- 吉林美法仑 11-15

- 呼和浩特腔肠素 11-14

- 美法仑厂家 11-14

- 山西甲萘醌-7 11-14

- 苏州甲萘醌-7生产商家 11-14

- 湖北7-氟-2-吲哚酮 11-13

- 绍兴甲磺酰乙酸 11-13

- 卡巴他赛求购 11-13

- 福建链脲菌素 11-13

- 长沙福莫特罗中间体3-硝基-4-苄氧基-2-溴代苯乙酮 11-13