- 品牌

- 黍峰生物

- 型号

- 齐全

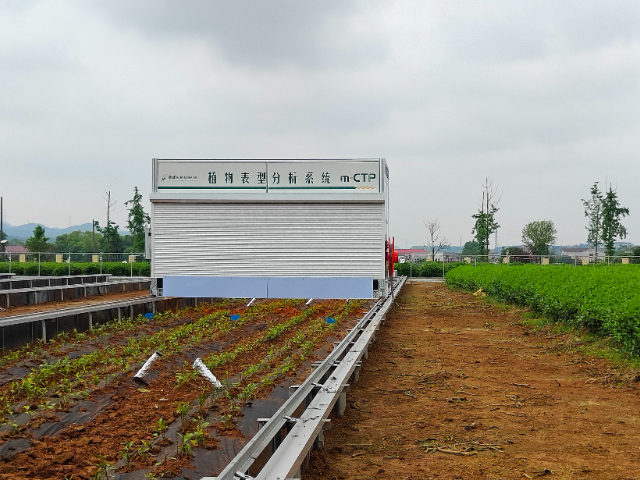

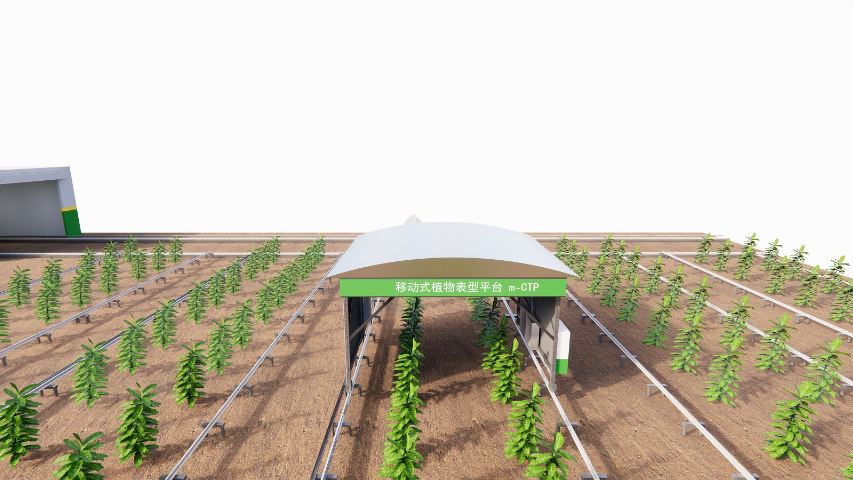

移动式植物表型平台普遍应用于农业科研、作物育种、生态监测等多个领域。在作物育种方面,它可用于高通量筛选具有优良性状的种质资源,加速育种进程;在植物生理研究中,平台可实时监测植物对环境变化的响应,如干旱、盐碱、高温等胁迫条件下的表型变化。此外,该平台还可用于农业生态系统的长期监测,评估不同耕作方式对植物生长的影响。在智慧农业中,移动式平台可与无人机、卫星遥感等技术协同工作,构建多尺度、多维度的农业监测体系。其广阔的适用性使其成为连接实验室研究与田间应用的重要桥梁,推动了农业科学研究的数字化转型。田间植物表型平台实现了表型数据与环境数据的同步采集,提升田间研究的科学性。上海农科院植物表型平台价格

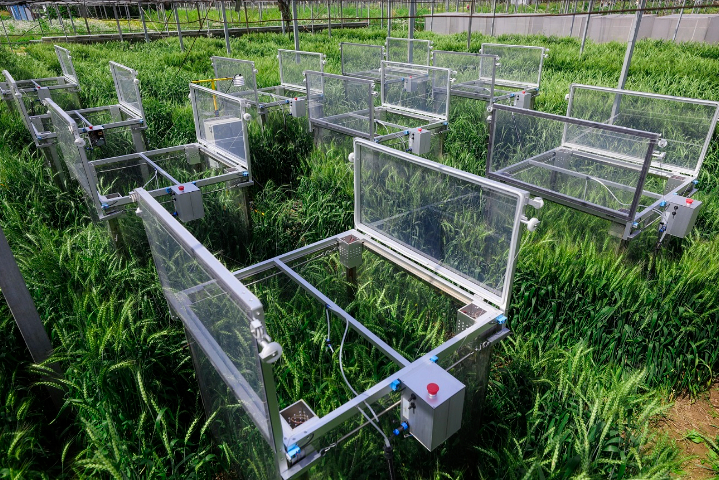

野外植物表型平台构建了从个体到群落的多尺度测量体系,满足野外生态研究的多维需求。手持测量单元配备高分辨率相机与光谱仪,可近距离采集单株植物的叶片形态、花部特征等微观表型;车载移动平台搭载激光雷达与热成像设备,沿预设路径扫描,获取林分结构、冠层温度等中观数据;无人机航测系统通过多光谱载荷与三维建模技术,实现平方公里级群落覆盖度、生物量估算。这种多尺度测量网络通过空间尺度转换算法,建立个体表型与群落动态的关联模型,为生态研究提供跨尺度数据支撑。湖南高校用植物表型平台标准化植物表型平台构建了标准化的数据管理体系,实现从数据采集到分析的全流程规范化。

田间植物表型平台构建了天地空一体化的立体测量方案,实现田间尺度的植物表型全覆盖。地面作业单元由履带式移动平台承载,其搭载的高分辨率线阵相机与便携式光谱仪,以每秒10帧的速率沿作物垄间行进采集数据,配合惯性导航系统实现厘米级定位,可精确获取单株植物叶片长度、茎节间距等微观形态参数。空中监测体系采用多旋翼无人机集群作业模式,搭载多光谱与热红外双载荷,通过自主规划航线,在10-50米高度分层扫描,快速生成冠层覆盖度、温度分布等宏观指标。固定部署的田间监测塔配备全天候激光雷达与气象站阵列,每小时自动采集三维点云数据与温湿度、风速、光合有效辐射等环境参数,与地空数据形成时间-空间-尺度的立体交叉验证,构建包含植株个体特征、群体结构动态、环境响应变化的多维数据集。

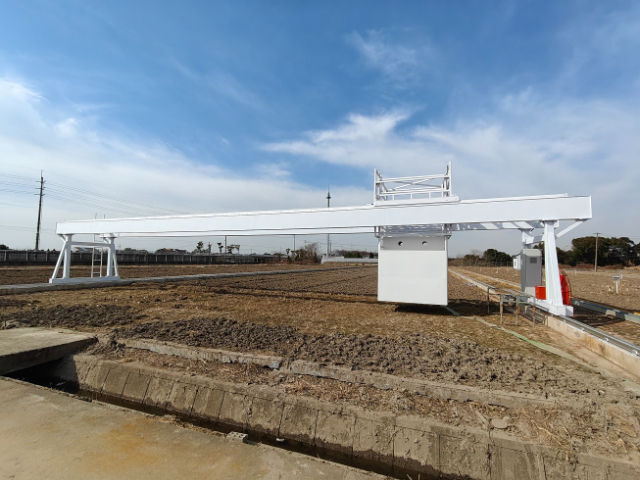

轨道式植物表型平台依托固定轨道结构实现平稳移动,有效减少外界环境对测量过程的干扰,为表型数据采集提供稳定的运行基础。相较于无轨道的移动平台,其轨道铺设后形成固定路径,避免了因地面不平整或动力系统波动导致的位置偏移,确保搭载的可见光成像、高光谱成像等设备能始终保持预设距离和角度对植物进行观测。无论是温室内的多层种植区,还是田间的特定监测地块,这种稳定的运行模式都能降低设备振动对图像清晰度、光谱数据准确性的影响,让每次测量都在一致的条件下进行,为后续数据对比分析提供可靠的基础保障。田间植物表型平台能够实现高通量的数据采集,为植物科学研究和育种工作提供了强大的支持。

天车式植物表型平台采用轨道式天车结构,能够在温室或实验室内沿预设轨道自由移动,实现对植物样本的多方面、多角度监测。这种结构设计不仅提高了平台的稳定性和运行效率,还使其能够覆盖较大的监测范围,适用于多种种植布局。平台通常配备高精度定位系统,确保在移动过程中对每一株植物进行准确定位和重复观测。其模块化设计便于根据不同研究需求更换或升级传感器,如可见光相机、红外热成像仪、激光雷达等,增强了系统的灵活性和扩展性。此外,天车式结构支持长时间连续运行,适合进行全生育期的动态监测任务。这种结构设计不仅提升了平台的实用性,也为高通量、高精度的植物表型研究提供了坚实基础。标准化植物表型平台具有智能化的监测功能,能够实时监测植物的生长状况和环境变化。上海移动式植物表型平台解决方案

田间植物表型平台能够记录植物表型与田间环境因子的动态关系,为植物-环境互作研究提供丰富数据。上海农科院植物表型平台价格

移动式植物表型平台集成了多种先进传感技术,具备强大的数据采集与分析能力。其重点功能包括植物形态结构的三维重建、叶片面积与角度的精确测量、冠层结构的动态监测、以及叶绿素荧光、红外热成像等生理参数的实时获取。平台配备高性能图像处理算法和人工智能分析工具,能够自动识别植物部分、提取关键表型特征,并生成可视化的分析报告。此外,平台还支持多时间点、多区域的连续监测,能够追踪植物在整个生育期内的生长动态。这些功能为研究人员提供了系统、精确的表型数据支持,有助于深入理解植物生长发育规律及其与环境因子的相互作用。上海农科院植物表型平台价格

- 上海黍峰生物AI育种植物表型平台费用 2025-11-24

- 重庆植物表型平台价格 2025-11-23

- 黍峰生物农艺性状植物表型平台 2025-11-23

- 上海黍峰生物传送式植物表型平台多少钱一套 2025-11-23

- 黍峰生物育种管理植物表型平台价格 2025-11-23

- 上海黍峰生物植物表型平台报价 2025-11-22

- 上海黍峰生物龙门式植物表型平台解决方案 2025-11-22

- 上海全自动植物表型平台价钱 2025-11-22