- 品牌

- 黍峰生物

- 型号

- 齐全

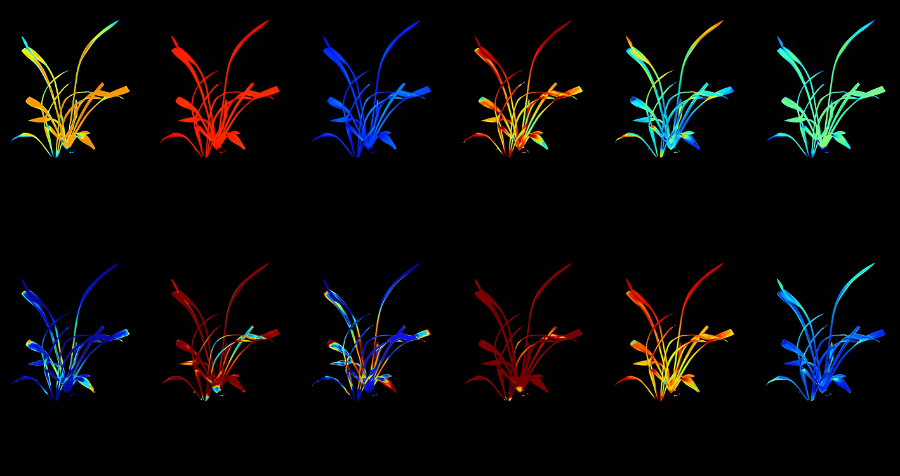

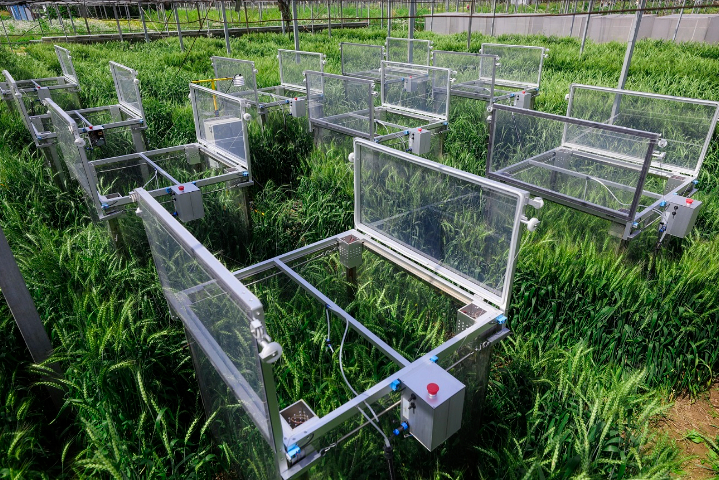

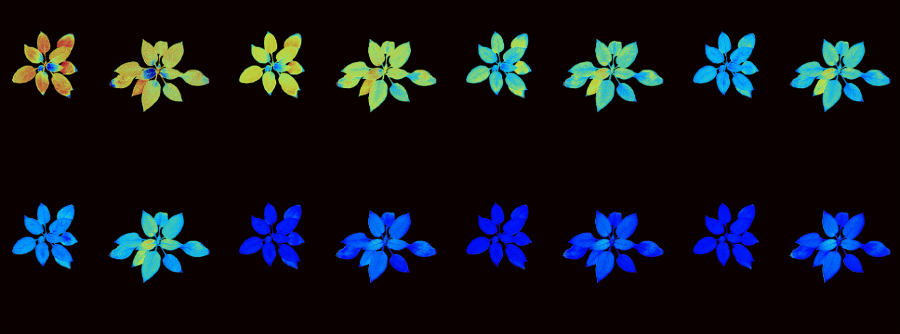

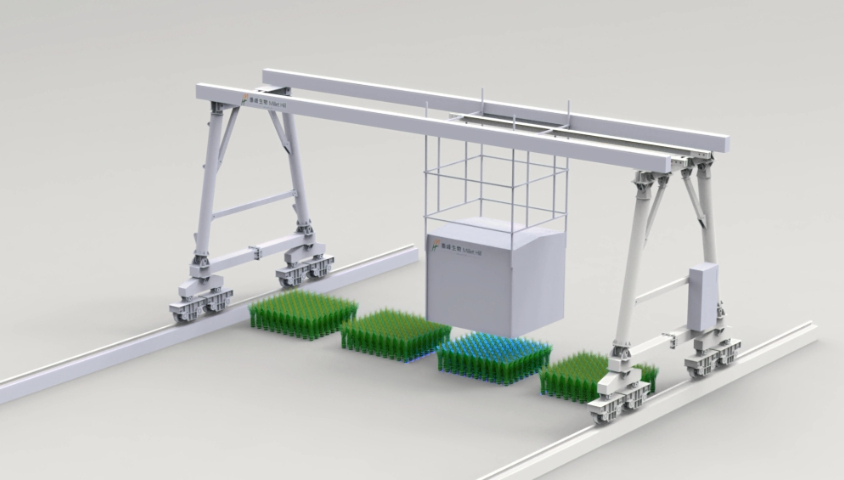

大成像面积叶绿素荧光仪为植物群体光合研究提供了全新的技术手段,具有重要的研究意义和应用价值。它有效填补了个体光合研究与群体光合研究之间的技术空白,通过量化群体内的光合异质性特征,帮助研究者深入理解群体结构、微环境差异、物种互作等因素对整体光合效率的影响机制。相关研究成果不仅可为优化作物群体配置、改进栽培措施、提高单位面积产量提供理论支持,还能为生态系统中植物群落的生产力评估、稳定性研究以及植被恢复策略制定提供关键数据,推动群体光合研究在农业生产、生态保护、资源利用等领域的实际应用,促进相关学科的发展。高校用叶绿素荧光仪能够为植物生理学、细胞生物学等课程的实验教学提供直观且实用的操作工具。上海光合生理特性叶绿素荧光成像系统供应商

光合作用测量叶绿素荧光成像系统在植物生理生态研究中发挥着不可替代的重要作用,为深入探究植物与环境的相互作用机制提供了可靠的技术工具。在分子遗传研究中,它能通过对比不同基因表达水平下植物的光合生理指标,帮助研究者了解特定基因对植物光合功能的具体影响,助力解析光合作用相关基因的功能及调控网络。同时,在栽培育种领域,该系统可通过对不同品种植物在相同或不同环境条件下的光合生理指标进行系统评估,为筛选出具有良好光合效率、抗逆性强且环境适应性广的品种提供科学参考,推动优良品种的培育与推广进程,成为连接基础理论研究与农业生产实际应用的重要桥梁,促进科研成果向实际生产力的转化。湖南叶绿素荧光成像系统供应同位素示踪叶绿素荧光仪适用于多个研究领域,可分析不同环境条件下的植物。

中科院叶绿素荧光成像系统在科研成果转化过程中发挥着重要的桥梁作用,其获取的丰富光合生理数据能够为农业生产优化、生态环境保护、植物资源开发等实际领域提供科学参考。在作物改良方面,通过系统分析不同作物品种在不同生长阶段和环境条件下的荧光参数差异,能为培育高光效、抗逆性强、品质优良的作物品种提供直接的生理指标依据;在生态修复研究中,可通过评估不同植物种类对盐碱地、重金属污染区等特定环境的适应能力和光合表现,为制定科学合理的植被恢复方案提供数据支持。这种将基础研究成果与实际应用需求紧密结合的特点,有效推动了科研成果从实验室走向生产实践,助力解决农业生产和生态保护中的实际问题。

智慧农业叶绿素荧光仪能通过深入分析作物的光合生理状态,实现对水、肥、光等农业资源投入的精细化优化。根据荧光参数所反映的作物实际需求,农业管理者可以制定差异化的资源分配方案:对于光合效率高、生长状态良好的区域,适当维持现有的资源供给水平;而对于光合效率低、存在生长胁迫的区域,则有针对性地精确补充所需资源,如增加灌溉量、调整肥料配比或优化光照条件等。这种按需分配的资源管理模式,既能保证作物在各个生长阶段获得充足且适宜的资源供给,满足其生长发育需求,又能尽可能地减少资源浪费,降低农业生产的成本投入,符合智慧农业可持续发展的重点理念,推动农业生产向高效、环保、低碳的方向转型。植物生理生态研究叶绿素荧光仪以其出色的便携性与操作便捷性脱颖而出。

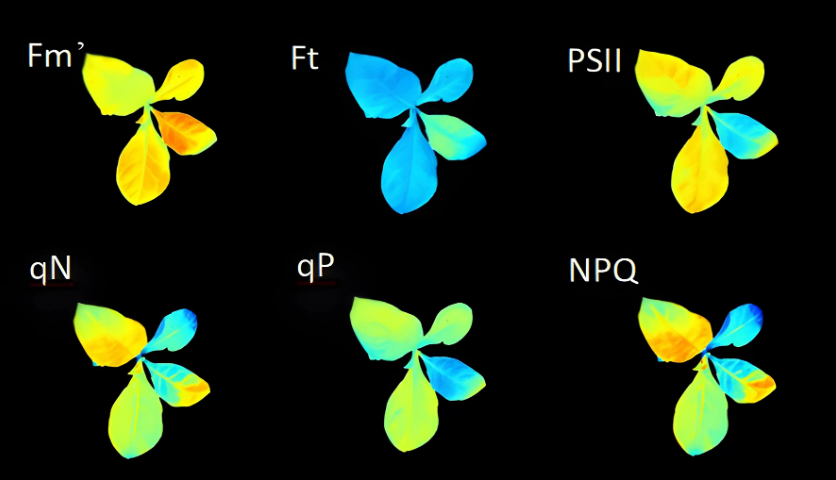

光合作用测量叶绿素荧光仪能够精确检测植物叶片的叶绿素荧光信号。基于脉冲光调制检测原理,该仪器可以定量得到光系统能量转化效率、电子传递速率、热耗散系数等关键光合作用光反应生理指标。这些指标是研究植物光合作用光反应过程的重点,能够系统反映植物的光合生理状态。通过测量这些参数,科学家可以深入了解植物在不同环境条件下的光合作用效率,以及植物自身的动态调节机制。例如,在光照强度变化、温度波动或水分胁迫等条件下,植物的叶绿素荧光参数会发生相应变化,从而为研究植物的适应性提供重要依据。同位素示踪叶绿素荧光仪具备多种功能,同时可结合同位素标记技术实现对关键元素的迁移路径追踪。海南光合作用测量叶绿素荧光成像系统

在植物表型组学快速发展的背景下,植物表型测量叶绿素荧光成像系统正朝着智能化、集成化方向持续演进。上海光合生理特性叶绿素荧光成像系统供应商

高校用叶绿素荧光仪能够精确检测叶绿素荧光信号,定量获取光系统能量转化效率、电子传递速率、热耗散系数等一系列光合生理指标,为植物生理学、细胞生物学等课程的实验教学提供直观且实用的操作工具。在教学过程中,学生可以通过亲手操作仪器,观察不同植物物种的叶片、同一植物不同生长阶段的叶片,或是同一叶片在不同光照、温度条件下的荧光参数变化,将课本中抽象的光合作用光反应理论转化为可测量、可分析的具体数据,从而更深刻地理解光合机制的内在规律。仪器的操作流程设计既兼顾了专业科研所需的严谨性,又充分考虑到学生的认知水平,具备较强的易操作性,适合学生在实验课中快速掌握重点操作步骤,帮助他们有效建立理论知识与实践操作之间的联系,明显提升对植物生理过程的直观认知和理性理解。上海光合生理特性叶绿素荧光成像系统供应商

- 病害检测叶绿素荧光成像系统报价 2025-11-23

- 上海科研用叶绿素荧光仪多少钱一台 2025-11-23

- 山西调制叶绿素荧光叶绿素荧光成像系统 2025-11-23

- 上海黍峰生物品种筛选叶绿素荧光成像系统批发 2025-11-23

- 脉冲调制叶绿素荧光仪费用 2025-11-23

- 上海多光谱叶绿素荧光成像系统价钱 2025-11-23

- 上海光合生理叶绿素荧光仪定制 2025-11-23

- 宁夏病害检测叶绿素荧光成像系统 2025-11-23