- 品牌

- 黍峰生物

- 型号

- 齐全

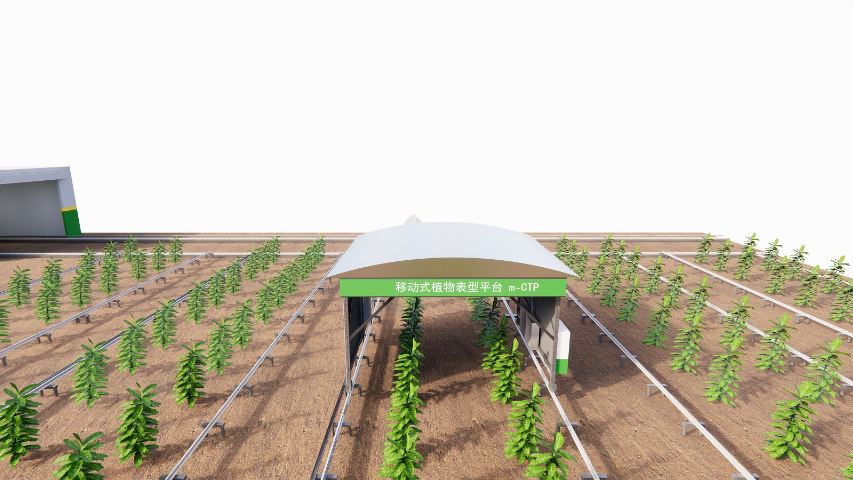

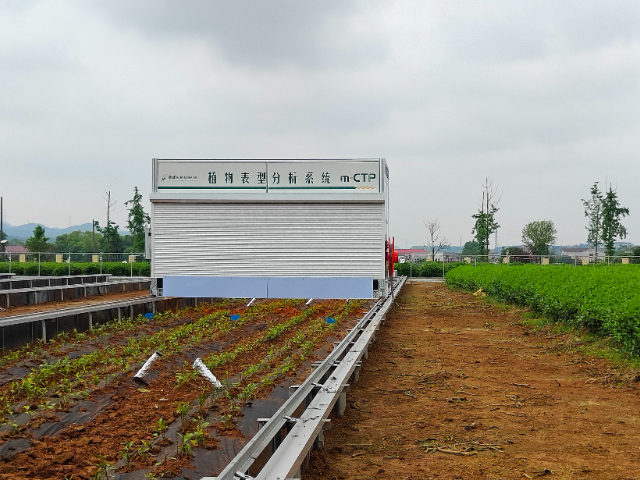

移动式植物表型平台具备高度的灵活性和适应性,能够在不同地形和环境中进行高效部署。相比固定式平台,它可以根据实验需求快速转移至目标区域,适用于田间、温室、山地等多种场景。这种平台通常配备模块化设计,集成了可见光成像、高光谱成像、激光雷达等多种传感器,能够在移动过程中实时采集植物的形态结构、生理状态和生长动态等关键表型数据。其自动化程度高,减少了人工干预,提高了数据采集的效率和一致性。此外,移动式平台还支持远程控制和数据实时传输,便于研究人员进行远程监控和数据分析。这种灵活性使其在多点对比试验、灾害后快速评估、以及大规模田间监测中具有明显优势,是现代农业科研和智慧农业发展中不可或缺的重要工具。移动式植物表型平台集成了多种先进传感技术,具备强大的数据采集与分析能力。贵州AI育种植物表型平台

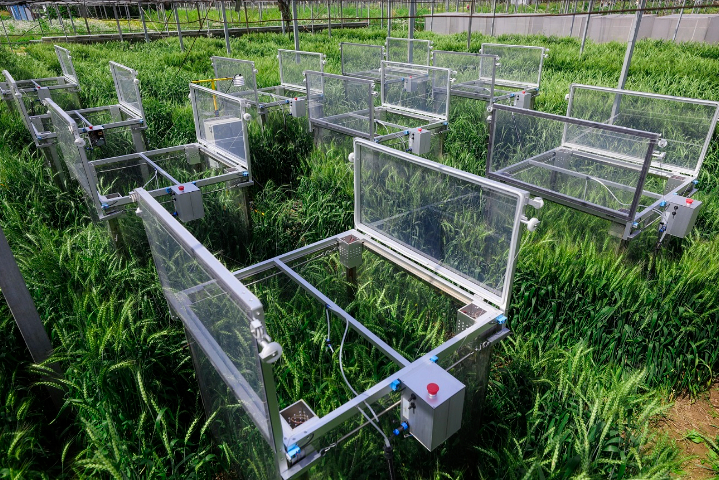

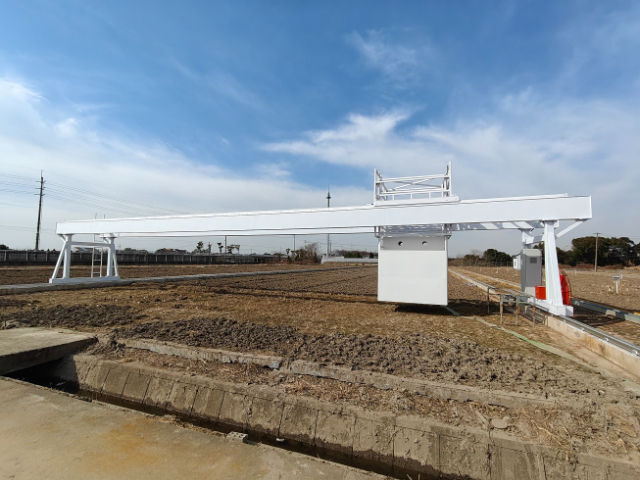

全自动植物表型平台不仅能获取大量表型数据,还提供图形化的表型数据分析软件,方便研究人员对数据进行处理和分析。这些专业的分析工具包含数据清洗、统计分析、图像识别等功能模块,可对采集到的海量原始数据进行预处理,去除干扰信息,提取出有效的特征参数。例如,通过图像识别算法对植物叶片图像进行分析,能够自动计算出叶面积指数、叶片颜色变化等指标。研究人员借助这些工具,能够从复杂的数据中挖掘出植物表型与生长环境、基因特性之间的内在联系,为研究结论的形成提供数据支持,使表型数据能够更高效地转化为具有实践价值的科研成果,进一步提升研究工作的科学性和准确性。甘肃天车式植物表型平台全自动植物表型平台实现了从样本采集到数据获取的全流程自动化。

在智慧农业领域,自动植物表型平台可用于实时监测作物生长状态,辅助农业决策,提高农业生产的精确性和可控性。通过持续采集作物的表型数据,平台能够帮助农户及时发现生长异常、病虫害或环境胁迫等问题,实现早期预警和精确干预。平台所提供的高分辨率图像和多维数据,可用于构建作物生长模型,预测产量和品质,优化种植管理策略。此外,结合人工智能和大数据技术,平台还可用于开发智能识别算法,实现作物表型的自动识别与分类,推动农业生产向智能化、自动化方向发展。在资源高效利用和绿色农业发展的背景下,该平台为农业可持续发展提供了重要的技术支撑。

在生命科学研究范式转型的背景下,植物表型平台搭建起连接基因型与表型的桥梁。传统研究中,表型数据的获取依赖人工测量,存在效率低、主观性强等问题,难以满足功能基因组学研究对海量数据的需求。而该平台实现了每天数千样本的高通量分析,配合自动化数据处理流程,明显提升研究效率。在基因编辑育种领域,通过对转基因植株进行连续表型监测,可快速评估基因敲除或过表达对植物生长的影响,加速功能基因的验证周期。在作物杂种优势研究中,平台提供的多维表型数据能够量化亲本与杂交后代的性状差异,为杂种优势预测模型的构建提供基础数据。这种标准化的数据产出模式,推动了植物科学研究从经验驱动向数据驱动的转变,促进了多组学数据的整合分析。面对全球农业发展的双重挑战,植物表型平台通过科技创新推动农业生产模式变革。

使用移动式植物表型平台带来了多方面的好处。首先,它明显提高了表型数据采集的效率和精度,减少了人工测量的误差和劳动强度。其次,平台支持大规模、连续性的监测,有助于揭示植物生长的动态变化规律,提升科研工作的系统性和深度。第三,其灵活部署能力使得研究人员可以在不同地点快速开展试验,增强了研究的适应性和响应速度。此外,平台生成的标准化数据可与基因组、环境等多源数据融合,推动多学科交叉研究的发展。在农业实践中,这些数据还可用于优化种植管理策略,提高作物产量和资源利用效率,助力农业绿色低碳发展。轨道式植物表型平台具有高度的灵活性和适应性,能够适应不同的研究环境和需求。科研用植物表型平台定制

全自动植物表型平台能够获取植物多维度的表型信息。贵州AI育种植物表型平台

田间植物表型平台构建了天地空一体化的立体测量方案,实现田间尺度的植物表型全覆盖。地面作业单元由履带式移动平台承载,其搭载的高分辨率线阵相机与便携式光谱仪,以每秒10帧的速率沿作物垄间行进采集数据,配合惯性导航系统实现厘米级定位,可精确获取单株植物叶片长度、茎节间距等微观形态参数。空中监测体系采用多旋翼无人机集群作业模式,搭载多光谱与热红外双载荷,通过自主规划航线,在10-50米高度分层扫描,快速生成冠层覆盖度、温度分布等宏观指标。固定部署的田间监测塔配备全天候激光雷达与气象站阵列,每小时自动采集三维点云数据与温湿度、风速、光合有效辐射等环境参数,与地空数据形成时间-空间-尺度的立体交叉验证,构建包含植株个体特征、群体结构动态、环境响应变化的多维数据集。贵州AI育种植物表型平台

- 江西植物生理研究植物表型平台 2025-11-24

- 上海黍峰生物AI育种植物表型平台费用 2025-11-24

- 重庆植物表型平台价格 2025-11-23

- 黍峰生物农艺性状植物表型平台 2025-11-23

- 上海黍峰生物传送式植物表型平台多少钱一套 2025-11-23

- 黍峰生物育种管理植物表型平台价格 2025-11-23

- 上海黍峰生物植物表型平台报价 2025-11-22

- 上海黍峰生物龙门式植物表型平台解决方案 2025-11-22