- 品牌

- 黍峰生物

- 型号

- 齐全

植物分子遗传研究叶绿素荧光仪适用于植物分子遗传研究的多个场景,包括实验室的基因功能验证、田间的转基因群体筛选以及不同遗传背景下的光合表型比较等。在实验室中,可控制环境条件,研究单一基因变量对荧光参数的影响;在田间,能模拟自然环境,评估转基因植物在实际生长条件下的光合表现;在比较不同遗传背景材料时,可通过荧光参数差异,分析遗传多样性与光合功能的关系。其灵活的适用性使其成为连接分子遗传学与植物生理学的桥梁,满足不同研究阶段对光合生理指标测量的需求。植物栽培育种研究叶绿素荧光成像系统能明显提升育种效率,有效缩短筛选周期。光合作用测量叶绿素荧光成像系统价钱

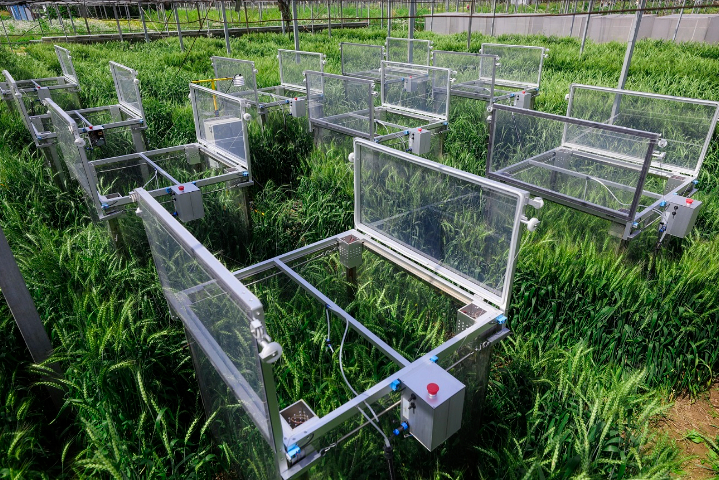

高校用叶绿素荧光成像系统的多学科应用场景,使其成为生命科学交叉研究领域的重要基石。在生态学研究中,面对不同生态区域的物种,系统可以在野外原位监测其在逆境胁迫下的光合适应策略。以干旱胁迫为例,研究人员可连续数周对不同耐旱性植物进行荧光成像监测,详细记录其在干旱过程中热耗散机制的差异变化,分析植物如何通过调节自身光合系统来应对缺水环境,为生态系统稳定性研究提供重要依据。在农业科学领域,系统可辅助开展大规模的作物高光效品种筛选工作。科研人员将不同品系的种子种植于相同条件下,利用该系统对幼苗期、花期等多个关键生长阶段进行荧光成像数据采集,通过对比光合性能指标,快速识别出具有优良光合特性的育种材料。在环境科学方面,系统能够模拟大气污染物(如二氧化硫、氮氧化物等)对植物的影响,通过检测植物光合系统的荧光参数变化,定量评估污染物对植物生理功能的损害程度,为生态修复研究提供准确的生理指标依据,助力制定科学合理的环境治理方案。浙江中科院叶绿素荧光成像系统植物表型测量叶绿素荧光仪在科研领域具有重要用途,是研究植物光合机制和环境响应的重点工具。

植物分子遗传研究叶绿素荧光仪的应用,推动了植物分子遗传学与光合作用研究的交叉融合,具有重要的研究意义。它让研究者能从基因层面理解光合作用的调控机制,揭示基因、光合生理与植物生长之间的内在联系,为阐明光合作用的分子基础提供了新视角。同时,其获取的荧光参数为解析复杂性状的遗传基础提供了生理指标,助力挖掘光合作用相关的优异基因资源。这些研究成果不仅丰富了植物分子遗传理论,还为通过分子设计育种提高作物光合效率奠定了基础,对推动农业科技进步具有长远影响。

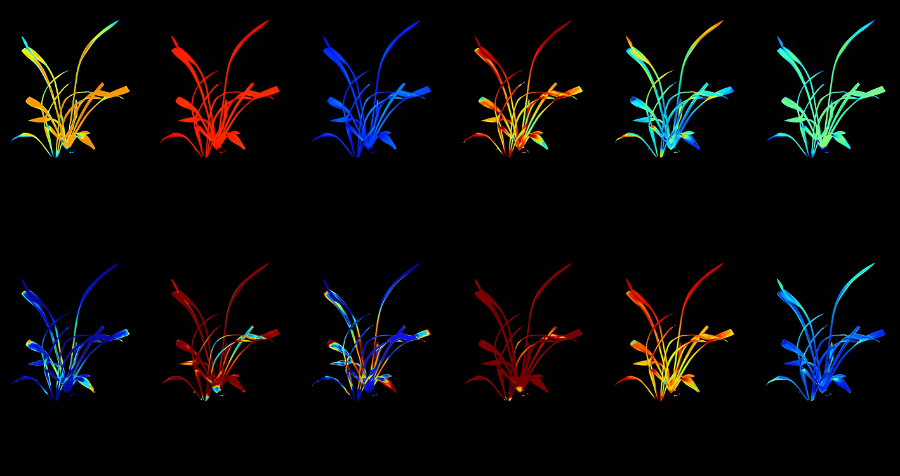

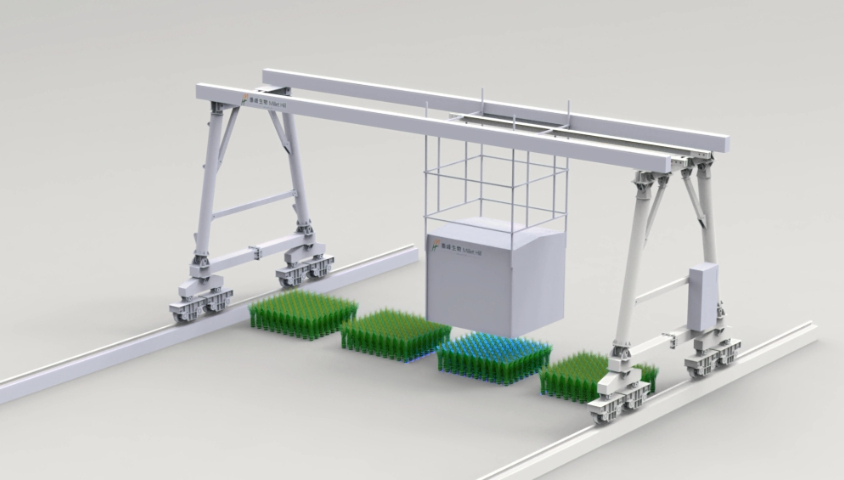

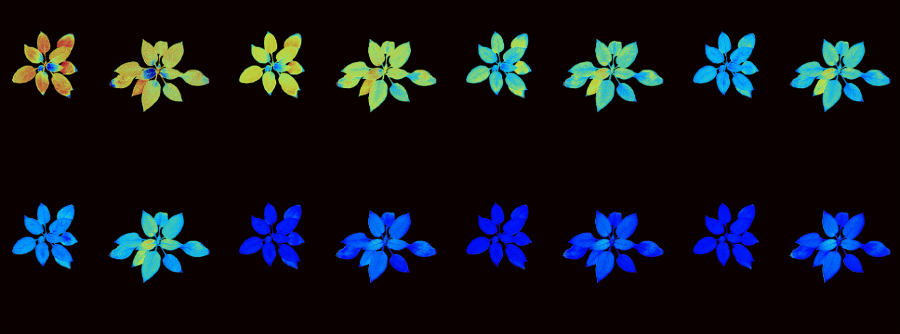

智慧农业叶绿素荧光成像系统具备多尺度应用功能,可满足从单叶到群体冠层的光合参数测量需求。它既能对单株作物的叶片进行精细检测,呈现荧光参数在叶片不同部位的分布差异,也能对大面积农田的作物冠层进行群体水平的监测,实现高通量的表型筛选。在智慧农业实践中,这种多尺度功能可用于育种环节的高光效品种筛选,通过对比不同品系的荧光参数,快速识别光合性能优良的植株;也可用于田间管理,监测作物群体的光合状态,评估种植密度、光照条件等对作物生长的影响。随着农业科技的不断进步,农科院叶绿素荧光仪在未来的发展前景广阔。

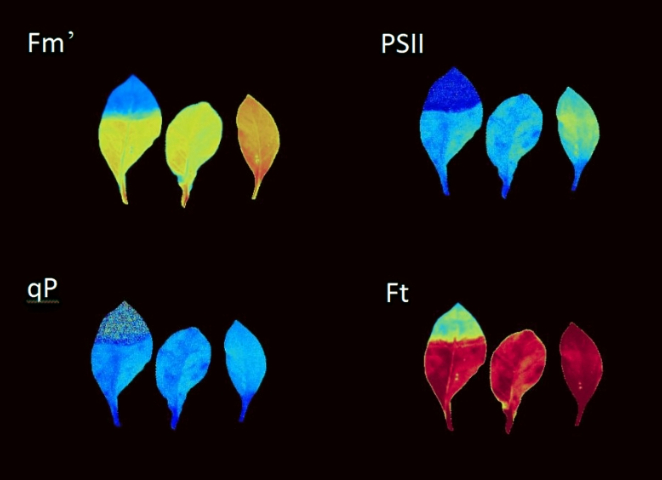

植物表型测量叶绿素荧光成像系统的技术重点建立在光生物学与数字图像处理的交叉理论基础上。其工作原理为:系统首先发射调制频率可调的脉冲光(1-10kHz)激发叶绿素分子,通过电荷耦合器件(CCD)相机捕捉荧光信号,再利用锁相放大技术分离背景光干扰,从而生成荧光参数的二维分布图。先进型号配备双波长激发光源(如470nm蓝光与520nm绿光),可分别诱导光系统Ⅱ与光系统Ⅰ的荧光响应,结合荧光寿命成像(FLIM)技术,实现光合机构动态变化的时空解析。这种技术设计将复杂的荧光参数转化为直观的图像信息,大幅提升了植物表型测量的效率与准确性。植物表型测量叶绿素荧光成像系统的技术重点建立在光生物学与数字图像处理的交叉理论基础上。内蒙古脉冲调制叶绿素荧光仪

植物分子遗传研究叶绿素荧光成像系统具有多维度数据价值。光合作用测量叶绿素荧光成像系统价钱

植物分子遗传研究叶绿素荧光成像系统的技术原理优势明显,其基于脉冲光调制检测原理,能精确捕捉叶绿素受激发后的能量分配动态。当植物叶片中的叶绿素分子吸收光子能量后,会在光化学电子传递、热耗散及荧光发射等途径中进行能量分配,该系统通过检测荧光信号,可定量获取光系统能量转化效率、电子传递速率等重点参数。在分子遗传研究中,此原理可帮助科研人员动态追踪不同遗传背景下植物的能量代谢差异,从光能转化层面解析基因对光合作用的调控机制,为探究遗传变异与光合生理的关联提供技术支撑。光合作用测量叶绿素荧光成像系统价钱

- 病害检测叶绿素荧光成像系统报价 2025-11-23

- 上海科研用叶绿素荧光仪多少钱一台 2025-11-23

- 山西调制叶绿素荧光叶绿素荧光成像系统 2025-11-23

- 上海黍峰生物品种筛选叶绿素荧光成像系统批发 2025-11-23

- 脉冲调制叶绿素荧光仪费用 2025-11-23

- 上海多光谱叶绿素荧光成像系统价钱 2025-11-23

- 上海光合生理叶绿素荧光仪定制 2025-11-23

- 宁夏病害检测叶绿素荧光成像系统 2025-11-23