- 品牌

- 有梦生物

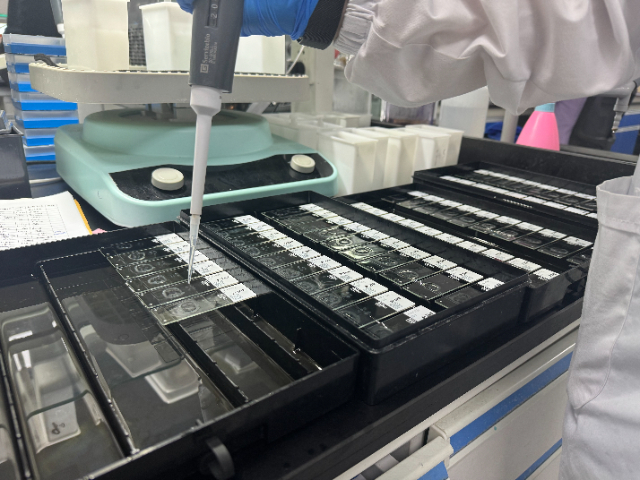

10. 近年来一抗技术持续创新。重组抗体技术提高了批次间一致性,纳米抗体因为其小分子量和稳定性受到关注。多克隆抗体的重组表达技术正在发展,有望解决批次差异问题。抗体-药物偶联物(ADC)在*****中展现巨大的潜力。高通量抗体筛选平台加速了新抗体的发现。人工智能辅助的抗体设计正在兴起,可预测抗体-抗原相互作用。此外,无动物源抗体的研发符合3R原则。这些技术进步正在推动科研一抗向更高特异性、稳定性和多样性的方向发展。流式抗体需选择适合活细胞或固定细胞的对应型号,避免假阴性。福建有什么科研一抗类型

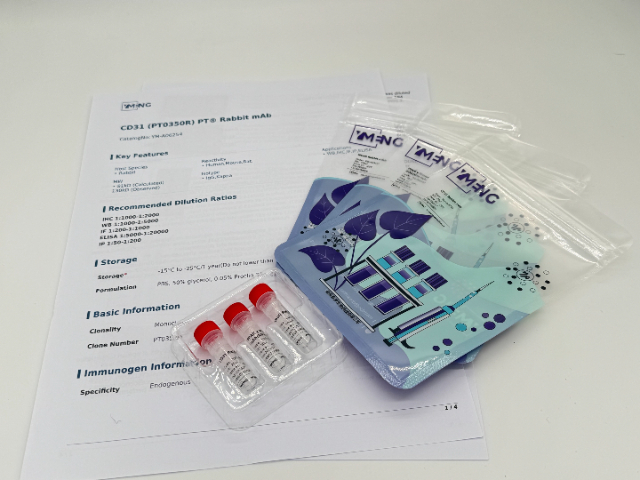

单克隆抗体因其高度特异性而在科研领域占据重要地位。这类抗体通过杂交瘤技术制备,能够确保不同批次间的高度一致性,特别适合需要长期稳定性的实验项目。在诊断检测、药物开发和基础研究中,单克隆抗体都发挥着关键作用。例如,在流式细胞术中,单克隆抗体可以精确区分细胞表面标志物的细微差异;在***性抗体开发中,单抗的特异性使其成为理想的靶向***工具。不过,单克隆抗体的制备过程复杂,成本较高,且对某些构象表位的识别可能受限。福建有什么科研一抗类型重组抗体通过基因工程生产,批次稳定性优于传统多抗。

***免疫研究需要针对病原体和宿主反应的双重抗体策略。病原体特异性抗体需要经过严格的交叉反应测试,避免与宿主蛋白结合。细胞因子风暴研究需要多因子检测抗体组合,如IL-6、TNF-α和IFN-γ等。免疫细胞活化标志物(如CD69、CD25)的检测时间点选择很关键。胞内病原体检测需要优化透化条件,平衡信号强度和细胞形态保持。建议使用***模型验证抗体的实际表现,而非*依赖纯化抗原测试。多色流式可以同时分析免疫细胞亚群和***状态,但需注意荧光通道的合理分配。值得注意的是,某些急性期蛋白可能非特异性地结合抗体,需要适当封闭。

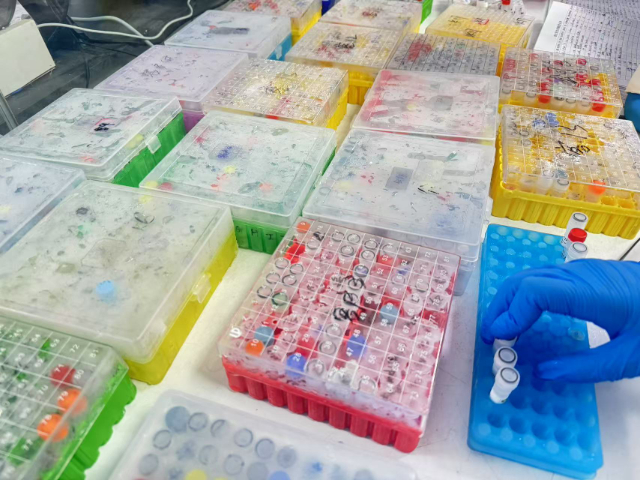

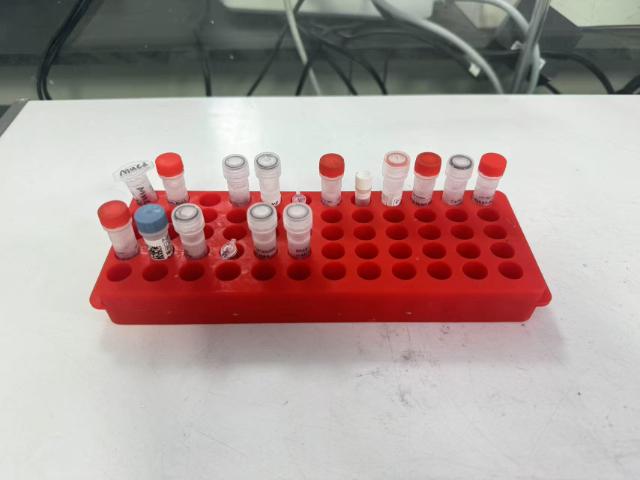

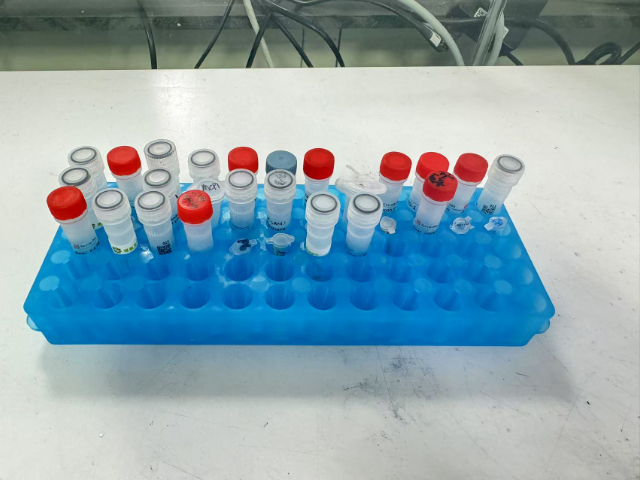

膜蛋白研究对一抗提出了特殊的技术挑战。膜蛋白抗体需要能够识别天然构象,这对WB等变性条件检测形成矛盾。表面抗原的活细胞标记需要非穿透性抗体,避免内化影响信号强度。多次跨膜蛋白的胞外区表位有限,可能需要针对特定环区开发抗体。脂筏相关蛋白的检测需要优化去垢剂条件,保持蛋白复合体的完整性。膜蛋白的糖基化修饰可能影响抗体结合,需要评估不同糖型的影响。建议结合表面等离子共振(SPR)等技术验证抗体亲和力。值得注意的是,某些膜蛋白抗体可能引起受体聚集或***,干扰正常功能研究。抗体保存应分装冻存于-20℃,避免反复冻融导致效价下降。

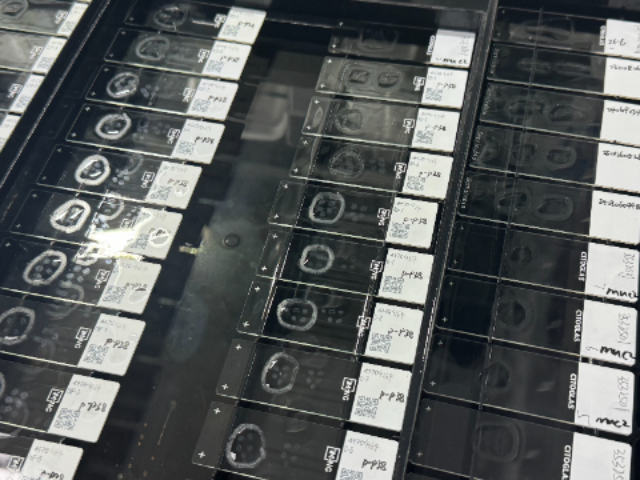

疼痛机制研究需要针对神经传导通路特定组分的抗体。伤害性感受器标记(如TRPV1、CGRP)的检测对疼痛通路定位很重要。背根神经节亚型分群需要IB4结合与神经肽抗体的组合使用。脊髓背角突触可塑性研究需要c-Fos和pERK等活性标志物的高灵敏度抗体。建议使用完整的神经-靶***共培养系统进行功能验证。注意不同疼痛模型(神经病理性/炎症性)可能诱导不同的标志物表达谱。多色免疫荧光可以同时分析疼痛通路中的神经元-胶质细胞相互作用。一抗与磁珠偶联需优化结合率与解离率。福建有什么科研一抗类型

磷酸化特异性抗体需在裂解缓冲液中添加磷酸酶抑制剂维持修饰状态。福建有什么科研一抗类型

骨与软骨研究需要针对特殊细胞外基质成分的抗体。胶原蛋白抗体需要能够区分I型、II型和X型等不同亚型。软骨特异性标志物(如aggrecan、Sox9)的检测需要考虑组织脱钙的影响。破骨细胞标记(如TRAP、CTSK)需要特殊染色方法配合抗体检测。骨形成标志物(如osteocalcin、RUNX2)的抗体需要验证在不同分化阶段的表达。建议使用甲基丙烯酸酯包埋保存组织形态,同时保持抗原性。注意骨组织的高自发荧光特性,需要选择适当的荧光标记策略。三维软骨培养的免疫染色需要延长抗体渗透时间。福建有什么科研一抗类型

- 浙江鸡科研一抗 2025-11-24

- 中国澳门进口科研一抗售价 2025-11-21

- 湖北猪科研一抗咨询报价 2025-11-21

- 南京大鼠科研一抗大概多少钱 2025-11-21

- 河南科研一抗类型 2025-11-20

- 湖南兔科研一抗型号 2025-11-20

- 浙江鱼科研一抗一般多少钱 2025-11-20

- 广东科研一抗一般多少钱 2025-11-20

- 种属科研一抗咨询报价 2025-11-20

- 陕西国产科研一抗一般多少钱 2025-11-20

- 西藏大鼠科研一抗销售价格 2025-11-20

- 重庆牛科研一抗销售价格 2025-11-20