- 品牌

- 阿夏曼巴

- 型号

- s/m/l

- 是否定制

- 是

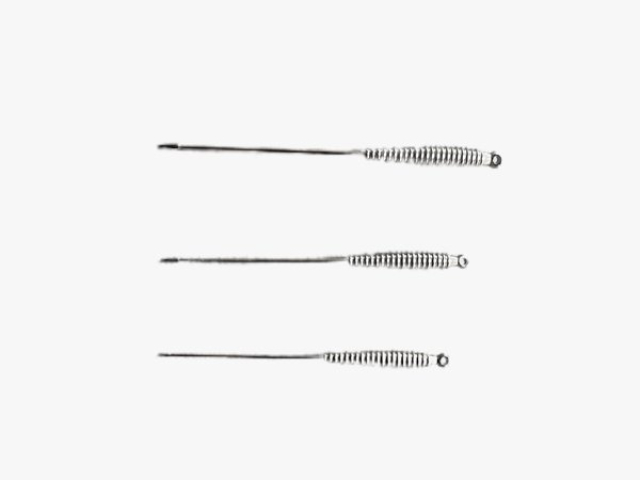

火绒大小形状似诃子,依调理者年龄、病情而定,用白纸或纱布包裹。火绒的大小和形状在藏医温金针调理法中并非随意确定,而是有着严格的考量。其大小形状似诃子,这是一个大致的标准,实际应用中会根据调理者的年龄和病情进行灵活调整。对于年龄较小或体质较弱的患者,火绒会适当减小,以避免过度的温热刺激对身体造成不适;而对于病情较重或体质较强壮的患者,则可以适当增大火绒的尺寸,以增强调理效果。火绒制作完成后,会用白纸或纱布仔细包裹,这样做一方面是为了固定火绒的形状,防止在使用过程中散落;另一方面,白纸或纱布具有透气性,不会影响火绒的燃烧,同时还能起到一定的隔热作用,保护患者的皮肤,确保调理过程的安全和舒适,体现了藏医调理的细致和人性化。公元 12 世纪,藏医昌狄・班旦措吉的《解剖明灯》为金针疗法奠定解剖学基础。青海按需求金针主题

藏医金针疗法中,草药包裹金针燃烧后,其效力及热力会通过金针这一特殊媒介,直达病者头内,发挥神奇的调理作用。在藏医理论中,头部是人体的 “精明之府”,汇聚着众多重要的经络和穴位,与全身的脏腑、气血密切相关。当草药燃烧产生的热力和药力通过金针传递到头部时,能够有效调节头部的气血运行,疏通经络,驱散病邪。对于头部不舒服、头晕、睡眠不好等头部疾病,以及因头部经络阻滞引起的全身症状,这种疗法能够迅速缓解症状,改善患者的身体状况。同时,它还能激发人体自身的自愈能力,促进身体的康复,体现了藏医 “以通为治” 的调理理念。青海国产金针中心穴位火灸后再穿刺,能探明穴位中有无脓包,以便及时处理。

藏医金针有着严格的使用规范,每支金针只能使用约 20 次,之后便需进行售卖处理,更换新的针具。这一规定背后蕴含着深刻的医学原理与实践经验。随着使用次数的增加,金针的物理特性与能量会逐渐发生变化,其吸附病邪的能力和对穴位的刺激效果也会相应减弱。继续使用不仅无法达到预期的疗治效果,甚至可能影响疗治的安全性与有效性。将使用过的金针售卖,一方面是对资源的合理利用,另一方面也确保了患者能够始终使用到品质优良、疗效可靠的针具。这一使用规范体现了藏医对疗治效果的高度重视,以及对患者健康的负责态度。

消毒后的金针在头顶穴位刺入,以艾草或草药球包裹针顶并点燃,药效热力传至头内。在进行金针施术前,对金针的严格消毒是确保调理安全的重要环节,通常采用高温蒸煮或特定的消毒药水浸泡等方法。消毒完成后,医师会小心翼翼地将金针刺入头顶预先确定好的穴位,针刺的深度和角度都有严格的要求,需根据患者的病情和体质进行精细把握。然后,将精心准备好的艾草或草药球紧密包裹在针顶,这些艾草和草药经过特殊处理,具有独特的药用价值。点燃艾草或草药球后,火焰产生的热力和草药的药效会沿着金针缓缓传至头部内部,通过温热刺激和药物渗透,起到温通经络、散寒止痛、调节气血等作用。这种独特的调理方式,将针刺疗法与热疗、药疗相结合,在调理头部疾病如头部不舒服、头晕、睡眠不好等方面具有明显的疗效,体现了藏医调理方法的多样性和综合性。施术完成后,5 - 7 天内禁用寒性饮食和凉水。

施术时,医师先用细绳量度病者手掌,再依此在头顶准确量出穴位。这一独特的量穴方法体现了藏医的精细和严谨。在藏医理论中,人体各个部位之间存在着微妙的联系,手掌的大小和比例与头部穴位的位置有着特定的对应关系。医师通过用细绳仔细测量病者手掌的长度、宽度等尺寸,依据长期积累的经验和理论知识,将手掌的测量数据转化为头部穴位的定位依据。在头顶进行量穴时,医师会全神贯注,根据测量结果,结合头部的解剖结构和穴位分布特点,准确找到相应的穴位。这一过程不仅需要医师具备扎实的医学知识,还需要丰富的临床经验和高度的专注力,只有这样才能确保穴位定位的准确性,为后续的金针施术奠定良好的基础,保证调理效果的发挥。对于 “赤巴过盛” 引发的皮肤疮疡、目赤肿痛,金针平衡热毒。青海国产金针中心

正常使用金针手术时,病人会有疼痛、酸麻等感觉。青海按需求金针主题

艾绒燃完后在穴位抹上盐酥油,慢慢取下金针,操作讲究细致。当艾绒完全燃烧完毕,标志着温金针调理的一个阶段结束。此时,医师会在针刺的穴位上均匀地抹上一层盐酥油。盐酥油在藏医中具有滋润皮肤、保护创口、促进愈合的作用,能够减轻针刺部位的不适感,预防感染,加速伤口的恢复。在抹盐酥油的过程中,医师动作轻柔,确保每一处穴位都能得到充分的涂抹。然后,医师会小心翼翼地慢慢取下金针,这个过程需要高度的专注和技巧,避免因操作不当导致金针折断或对穴位造成不好。青海按需求金针主题

- 青海国内金针价位 2026-02-02

- 青海包含什么金针城市 2026-02-02

- 青海哪里有金针配方 2026-02-01

- 青海绿色环保金针以客为尊 2026-02-01

- 特色金针欢迎选购 2026-02-01

- 青海包含什么金针服务电话 2026-02-01

- 服务金针策划 2026-02-01

- 青海服务金针诚信合作 2026-02-01

- 青海介绍金针产业发展 2026-02-01

- 金针产业 2026-01-31

- 青海国内金针牌子 2026-01-31

- 是什么金针以客为尊 2026-01-31